Erfolgreiche Projekte mit Rewion als Trusted Advisor

Als Trusted Advisor entwickeln wir mit Ihnen und für Sie Lösungen,

die an Ihrem individuellen Bedarf orientiert sind. Dabei betrachten wir IT-Themen nicht technisch isoliert, sondern immer im Kontext von Mensch, Organisation und Prozessen.

Souveränität ist ein zentraler Baustein für digitale Unabhängigkeit, Datenschutz und Compliance in Europa. In diesem kompakten Webinar erfahren Sie, wie Unternehmen mit STACKIT eine sichere und leistungsfähige Cloud Infrastruktur aufbauen und betreiben können. Sie lernen die wichtigsten Funktionen kennen, erfahren, wie sich STACKIT von anderen Anbietern unterscheidet und erhalten praxisnahe Hinweise für die technische Umsetzung im eigenen Unternehmen.

In 60 Minuten zeigen wir, wie Sie mit Conditional Access, sinnvollen Baseline-Policies und praxiserprobten Tipps Ihr Zugriffsmodell schnell und sicher weiterentwickeln. Kompakt, verständlich und direkt umsetzbar: kurze Zero-Trust-Einführung, konkrete Beispiele aus Microsoft 365 sowie klare Empfehlungen für Rollout, Governance und Notfallzugriffe. Ideal für IT- und Security-Verantwortliche, die ohne Buzzwords zu belastbaren Ergebnissen kommen wollen. Jetzt anmelden und Platz sichern.

Welche Themen bestimmen aktuell die IT-Agenda in der Schweiz? Im Rewion IT Executive Briefing erhalten Sie alle relevanten News und Trends gezielt für IT-Leiter, CIOs und Entscheider kompakt in 30 Minuten. Unsere Experten fassen die wichtigsten Entwicklungen aus Strategie, Cloud, KI, Security und Governance zusammen, bewerten deren Auswirkungen auf Schweizer Unternehmen und zeigen, welche Handlungsfelder jetzt Priorität haben. Bleiben Sie informiert, ohne Buzzwords, dafür mit Relevanz und Klarheit.

Digitale Souveränität ist längst mehr als ein Schlagwort. Sie wird zum ernsthaften Treiber für Unternehmen und öffentliche Institutionen in der Schweiz. Zwischen Cloud-Abhängigkeiten, Datenschutz, KI-Regulierung und geopolitischen Spannungen stellt sich die Frage: Wie bleibt die Schweiz handlungsfähig, sicher und unabhängig in einer zunehmend digitalen Welt? In unserem Networking-Event „Digitale Souveränität in der Schweiz“ diskutieren Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Verwaltung und Technologie über aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze. Ziel ist es, einen realistischen Blick auf die Optionen und Risiken der digitalen Selbstbestimmung zu werfen und konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Adrian Peloso, Gastgeber & Geschäftsführer Rewion

Panelist 2

Panelist 3

30 ausgewählte Gäste aus der Schweizer Wirtschaft

Donnerstag, 5. Februar 2026, 18:00 Uhr

Signature by Regus

Bahnhofquai 11

Zürich

Apéro Riche und Getränke inklusive

Wenn die IT führen will, braucht sie ein Governance-Modell, das nicht nur kontrolliert, sondern aktiv lenkt. In diesem 30-minütigen Webinar lernen Sie ein praxiserprobtes Framework kennen, das durch zwei ineinandergreifende Regelkreise effektive Steuerung, Compliance und Performance ermöglicht.

Wie schaffen es erfolgreiche IT-Leiter, eine klare Linie zwischen Business-Zielen und IT-Initiativen zu ziehen? In diesem kompakten Webinar erhalten Sie ein erprobtes Framework, das Ihnen hilft, Ihre IT-Strategie strukturiert und wirksam aufzubauen – oder bestehende Strategien kritisch zu hinterfragen.

In unserem Webinar „Entra Connect“ lernen Sie die verschiedenen Authentifizierungsoptionen von Entra ID kennen. Sie erhalten eine Übersicht für einen Best Practice Ansatz zum Aufbau einer Entra Connect Bereitstellung. Nach dem Webinar haben Sie einen ersten Überblick, welche Schritte notwendig sind und kennen die wesentlichen Voraussetzungen, die dafür erfüllt sein müssen.

Unser 60-minütiges Webinar „M365 – Exchange Migration zu Exchange Online“ bietet Ihnen einen kompakten Einblick in das Thema Migration von Exchange in die Cloud. Sie erhalten einen Überblick über zentrale Aspekte, erfahren, welche Überlegungen in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen und bekommen Anregungen, worauf es bei der Planung und Umsetzung grundsätzlich ankommt.

Das Webinar vermittelt Ihnen eine Orientierung, zeigt wichtige Eckpunkte auf und gibt Impulse, wie Sie das Thema in Ihrem eigenen Umfeld angehen können, ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen.

There are no results matching your search

Hinter jeder schnellen Lösung steht ein echter Mensch, der genau weiß, was er tut. Unsere zertifizierten IT-Experten sind da, um Ihre Probleme schnell, freundlich und stressfrei zu lösen.

There are no results matching your search

Aktuell gibt es keine Ergebnisse in dieser Kategorie

Mit Version 38 bringt Automation Anywhere eine Reihe von bedeutenden Neuerungen, die den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Governance und Nutzerfreundlichkeit in der Prozessautomatisierung stark verbessern.

Von erweiterten AI-Agent-Funktionen bis hin zu intelligenteren Aufnahme-Tools und verbesserter Governance – v38 ist ein Meilenstein für Unternehmen, die ihre Automatisierungsstrategie zukunftssicher gestalten wollen.

Das neue AI Agent Studio eröffnet völlig neue Möglichkeiten zur Erstellung, Verwaltung und Integration von AI Skills. Dank Templates können Entwickler jetzt schneller eigene KI-Komponenten aufbauen und anpassen.

Besonders spannend: die Integration sogenannter Grounded Models, darunter Amazon Bedrock, Azure OpenAI und Google Vertex AI. Damit lassen sich sowohl generische als auch domänenspezifische Modelle nutzen, die auf Unternehmensdaten „geerdet“ sind und dadurch zuverlässiger agieren.

Ein weiterer wichtiger Schritt: AI Guardrails und AI Governance. Neue Funktionen wie Datenmaskierung, Prompt-Monitoring und Audit-Trails sorgen dafür, dass KI-Anwendungen sicher und regelkonform eingesetzt werden können – ein entscheidender Faktor für den produktiven Einsatz in regulierten Umgebungen.

Tipp:

Bestehende KI-Komponenten lassen sich oft auf Grounded Models migrieren, um Stabilität und Sicherheit zu erhöhen. Templates erleichtern zudem das schnelle Prototyping neuer AI Skills.

Mit dem Co-Pilot for Automators wird die Bot-Entwicklung noch intuitiver. Über Prompt-basiertes Generieren, Vorschläge für „Next Actions“ und intelligente Erweiterungsfunktionen können Automatisierer ihre Workflows deutlich beschleunigen.

Ein Highlight ist der Generative Recorder mit „Vision Fallback“: Er erkennt UI-Interaktionen auch dann, wenn sich Oberflächen ändern – ein echter Fortschritt bei der Stabilität von Bots.

Zudem wurde die Verbindung zwischen Process Discovery, CoE Manager und Automatisierungen ausgebaut. Dadurch können neue Automatisierungspotenziale direkt aus Prozessanalysen abgeleitet und mit Genehmigungs- und Zuweisungsmechanismen umgesetzt werden.

Tipp:

Besonders lohnend für Teams mit vielen UI-basierten Prozessen: Der Recorder spart Zeit, und Discovery-Integration deckt neue Automatisierungsmöglichkeiten auf.

Der Bot Editor im Automation Workspace wurde spürbar verbessert. Neue Such- und Filterfunktionen, Search & Replace in Logs und Code sowie persistente Layouts über Sitzungen hinweg machen das Arbeiten effizienter.

Ein praktisches Feature ist das neue Picture-in-Picture (PiP)-Fenster: Entwickler können damit Referenzen, Dokumente oder UI-Elemente parallel anzeigen – ideal für komplexe Bot-Projekte.

Tipp:

Besonders hilfreich beim Debugging oder wenn mehrere Tasks parallel bearbeitet werden. Die persistente Oberfläche spart Setup-Zeit zwischen Sessions.

Die Document Automation erhält in v38 umfangreiche Upgrades:

Neue OCR-Engines, bessere Vorverarbeitung und flexiblere Trainingsoptionen erhöhen die Genauigkeit der Datenerkennung erheblich.

Zusätzlich wurden Validierungs-Workflows verbessert, um manuelle Korrekturen und Feedbackschleifen einfacher zu gestalten.

Tipp:

Für dokumentenintensive Prozesse – etwa in Finance, HR oder Supply Chain – kann der Wechsel auf die neuen OCR- und Klassifizierungsfunktionen zu deutlichen Qualitätsgewinnen führen.

Zahlreiche Standardpakete wie Browser, Excel, Microsoft 365, Google, PDF und OCR wurden überarbeitet. Neue Aktionen bieten bessere Performance, stabilere Verbindungen und mehr Optionen für Trigger und Authentifizierung.

Auch die KI-Servicepakete wurden modernisiert: etwa im Umgang mit API-Limits und bei der Authentifizierung.

Tipp:

Bestehende Bots sollten auf Kompatibilität geprüft werden. Oft können neue Aktionen alte Workarounds ersetzen und Abläufe vereinfachen.

Für Business User und Citizen Developer bietet v38 ein verbessertes Co-Pilot-Erlebnis.

Automatisierungen können jetzt einfacher über Assistenten und Formulare erstellt werden, begleitet von erweiterten Governance-Mechanismen – inklusive Genehmigungsprozessen und Aktivitätsübersicht.

Tipp:

Ideal für Organisationen, die Fachbereiche stärker in die Automatisierung einbinden möchten – ohne die Kontrolle über Qualität und Sicherheit zu verlieren.

Neben den Funktionsverbesserungen bringt v38 auch strategische Aspekte mit sich:

Sicherheit & Compliance: Verbesserte Authentifizierung, Credential Vault Updates und KI-Guardrails – besonders wichtig für regulierte Branchen

Governance & Rollenmodelle: Feingranulare Zugriffssteuerung auf Bots und KI-Funktionen

Migration & Kompatibilität: Alte Bots auf Kompatibilität prüfen und ggf. refaktorieren

Performance & Skalierung: KI-Funktionen benötigen mehr Ressourcen – Lasttests sind Pflicht

Monitoring & Nachvollziehbarkeit: Prompt Logs, Audit Trails und Governance-Berichte gewinnen an Bedeutung

Automation Anywhere v38 bringt entscheidende Fortschritte in KI-Integration, Entwicklererlebnis und Governance.

Für Entwickler eröffnen sich neue Wege, Bots robuster und intelligenter zu gestalten. Unternehmen profitieren von höherer Effizienz, Transparenz und Sicherheit.

Wer Automation Anywhere 360 cloud benutzt, hat bereits Zugriff auf die version v38, kann die neuen Funktionen gezielt evaluieren und so die Grundlage für eine nachhaltige, KI-gestützte Automatisierungsstrategie schaffen.

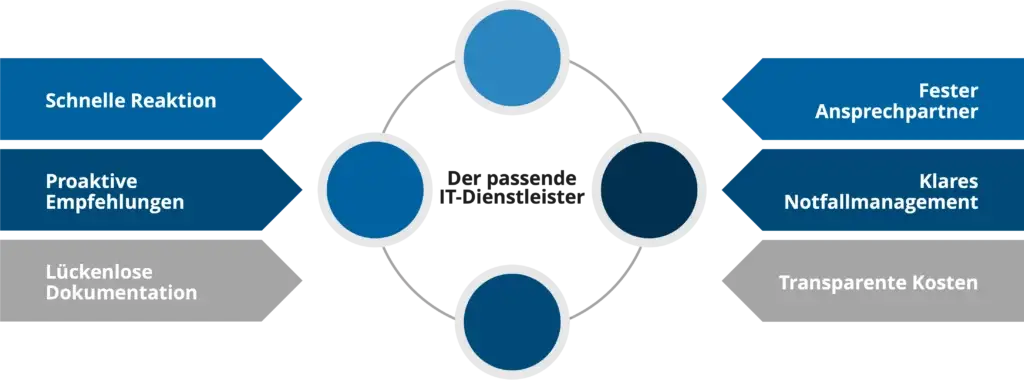

Zahlreiche Unternehmen arbeiten bereits mit einem IT-Dienstleister zusammen oder denken darüber nach, einzelne Leistungen oder das gesamte Management der IT auszulagern. Spätestens bei der Recherche nach geeigneten Anbietern für eine neue Zusammenarbeit oder einen Wechsel kommen jedoch Fragen auf: Was muss ein IT-Dienstleister eigentlich leisten? Und lohnt es sich überhaupt, mit einem externen Dienstleister zusammenzuarbeiten oder ist die interne IT der bessere Weg? Wir geben heute einen Überblick über Kriterien, an denen Sie sich bei der Auswahl orientieren können und erklären, wann sich ein externer Partner gegenüber der internen IT lohnt.

Bei der Wahl des passenden IT-Dienstleisters kommt es natürlich vor allem auf die angebotenen Leistungen an. Haben Sie einige Anbieter gefunden, die zu Ihren Anforderungen passen, können Sie aber den nächsten Schritt gehen und einige Fragen stellen. An diesen Fragen können Sie unter anderem festmachen, ob es sich um einen professionellen und proaktiven IT-Dienstleister handelt, der Ihr Unternehmen aktiv begleiten kann.

Wie schnell reagiert Ihr IT-Dienstleister auf dringende Störungen?

Fällt die Kommunikation aus oder hat ein wichtiger Server eine Störung, muss unmittelbar gehandelt werden. Bei vielen Unternehmen sorgen Ausfallzeiten für Betriebsunterbrechungen und Verluste, weshalb sie so kurz wie möglich bleiben müssen. Eine schnelle Reaktion Ihres IT-Dienstleisters ist deshalb ein wichtiges Auswahlkriterium. Bei Rewion können Sie sich auf eine Reaktion innerhalb von zwei Stunden verlassen, auch außerhalb der üblichen Bürozeiten.

Erhalten Sie proaktive Empfehlungen?

Die IT ist einer der Unternehmensbereiche, die sich am häufigsten und schnellsten weiterentwickeln. Nahezu täglich gibt es Updates, neue Services, Tools und Möglichkeiten zur Verbesserung. Hier den Überblick zu behalten, ist nahezu unmöglich. Umso wichtiger ist es, dass auch Ihr IT-Dienstleister die Optimierung Ihrer IT im Blick hat und proaktiv Empfehlungen gibt. Bei Rewion versorgen wir unsere Kunden immer mit den aktuellen Entwicklungen, die für sie relevant sein können.

Wie sieht die Dokumentation aus?

Ob es um Updates, um Backups oder um Sicherheitsprüfungen geht – übernimmt Ihr IT-Dienstleister diese Aufgaben für Sie, müssen die Ergebnisse, Ausführungszeiten und mögliche Probleme immer dokumentiert sein. Arbeiten Sie mit Rewion zusammen, erhalten Sie regelmäßig Berichte und Dokumentationen über die vorgenommenen Arbeiten, damit Sie den Überblick behalten und jederzeit einsehen können, was unser Team macht.

Wer ist Ihr Ansprechpartner?

Je komplexer die IT eines Unternehmens ist, desto individueller gestalten sich auch die Leistungen eines IT-Dienstleisters. Um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden, sollten Sie immer einen festen Ansprechpartner oder zumindest ein festes Team haben, an das Sie sich wenden können. Bei Rewion haben Sie immer einen Kontakt, der Ihre IT, die Systeme, Ihr Geschäft und Ihre Anforderungen im Detail kennt.

Wie sieht es im Notfall aus?

Durch stetig steigende Bedrohungen durch Cyberkriminelle ist die IT-Sicherheit zu einem der wichtigsten Bestandteile der IT geworden. Unternehmen müssen auf den Ernstfall in Form von Cyberangriffen, Systemausfällen oder Datenverlusten vorbereitet sein. Wir erarbeiten mit unseren Kunden einen individuellen Notfallplan für den Ernstfall, auf den sowohl wir als IT-Dienstleister als auch unsere Kunden zugreifen können und entsprechend geschult sind.

Welche Kosten fallen an?

Lagern Sie Aufgaben an einen IT-Dienstleister aus, ist das mit entsprechenden Kosten verbunden. Wichtig ist, dass diese Kosten klar planbar sind und Leistungen ohne Überraschungen in Rechnung gestellt werden. Achten Sie darauf, dass Sie die jährlichen IT-Kosten im Voraus kennen und grundsätzlich Transparenz herrscht. Bei Rewion erhalten Sie eine jährliche Kosten- und Leistungsübersicht, die Leistungen können Sie bei Bedarf jederzeit anpassen.

Nach wie vor sind viele Unternehmen sich unsicher, ob sich die Zusammenarbeit mit einem IT-Dienstleister überhaupt lohnt oder ob es sinnvoller ist, intern die Expertise aufzubauen. Ein internes IT-Team bringt die Vorteile mit, dass eine ständige Präsenz vor Ort gegeben ist und es tief ins Unternehmen, in die Prozesse und Strukturen integriert ist. Auch eine direktere Kommunikation mit kurzen Wegen ins Büro nebenan können für die interne Abteilung sprechen. Da Remote-Modelle mit schneller und direkter Erreichbarkeit inzwischen zum Standard geworden sind und bei intensivem Onboarding auch ein externer IT-Partner tief in die Unternehmensstrukturen integriert sein kann, kann diese Punkte auch ein guter Dienstleister abdecken. Außerdem gibt es noch einige weitere Faktoren, die Einfluss auf die Entscheidung für oder gegen einen externen Dienstleister nehmen.

Ein externer IT-Dienstleister kann weit mehr sein als nur ein Problemlöser. Er kann zum strategischen Partner werden, der Ihre IT verwaltet und gleichzeitig entsprechend Ihrer Unternehmensziele aktiv weiterentwickelt. Wichtig ist vor allem, dass er flexibel, transparent und proaktiv arbeitet und im Ernstfall schnell und zuverlässig reagiert. Beachten Unternehmen diese Kriterien bei ihrer Auswahl, gewinnen sie statt einfacher technischer Unterstützung einen langfristigen Partner, der die IT voranbringt. Sind Sie auf der Suche nach einem IT-Partner, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Wir stellen Ihnen unverbindlich unsere Leistungen vor und zeigen Ihnen, wie wir arbeiten.

Was haben Banken, Krankenkassen und Online-Shops gemeinsam? Alle verlangen einen Identitätsnachweis bisher oft umständlich, langsam und fehleranfällig. Mit der neuen Schweizer e-ID könnte sich das grundlegend ändern. Doch sie ist nicht nur ein technisches Tool, sondern ein strategischer Wendepunkt für die Digitalisierung in der Schweiz. Wer jetzt in der IT-Strategie nur auf Cloud und KI setzt, verpasst einen zentralen Gamechanger. Die vom Schweizer Stimmvolk knapp angenommene Gesetzgebung bringt eine staatlich kontrollierte, freiwillige und datenschutzkonforme digitale Identität. Für CIOs und IT-Manager ergibt sich daraus eine ganze Reihe strategischer Chancen und Herausforderungen.

„Mehr KI“ oder „alles in die Cloud“ sind keine Strategie. 2026 werden CIOs erfolgreich sein, die klare Prioritäten setzen: Sicherheit wird zum Leitprinzip, Künstliche Intelligenz (KI) zum Business-Treiber, und Cloud zur souverän gesteuerten Infrastruktur. Die Umsetzung liegt beim IT-Management: mit eindeutigen Verantwortlichkeiten, KPIs und einem Portfolio-Ansatz, der Ressourcen gezielt auf Wertbeitrag lenkt.

CIOs müssen Security als Designprinzip und nicht als Projekt denken. In der Finanzbranche gelingt dies, wenn Zero Trust, Identitätsmanagement und durchgängige Protokollierung standardisiert sind. Ein Schweizer Zahlungsdienstleister verkürzte dadurch seine Release-Zyklen, da Sicherheitsanforderungen nicht mehr diskutiert, sondern automatisiert umgesetzt wurden. CIOs sollten Security-Kontrollen wie MFA-Quoten, Patch-SLAs oder Security Scores fest in ihre Governance verankern. Mit klaren Eskalationspfaden in die „Towers“ bleibt Security steuerbar – und wird zum Produktivitätsbooster.

KI ohne konkreten Business-Nutzen ist Ressourcenverschwendung. Im Gesundheitswesen zeigt sich der Mehrwert bei der klinischen Dokumentation mit GenAI, die deutlich Zeit pro Fall spart. In der Industrie bedeutet KI: prädiktive Instandhaltung mit Edge-Integration. CIOs brauchen eine zweigleisige Strategie: produktionsnahe Anwendungen mit ROI < 12 Monaten und zentrale Plattformen mit klarer KI-Governance. Ein dediziertes KI-Board, ein freigegebener Use-Case-Katalog und definierte Modell-Standards sind Pflicht.

„Lift & Shift“ ist 2026 keine Option mehr. Erfolgreiche CIOs kombinieren Cloud-Migration mit Portfolio-Bereinigung und FinOps-Mechanismen. Ein Industrieunternehmen senkte seine Cloud-Kosten zweistellig durch zentrale Steuerung reservierter Kapazitäten und Architektur-Guardrails gegen teure Datenbewegungen. Parallel steigt die Bedeutung der Souveränität: Datenklassifikation, Exit-Strategien – all das muss vertraglich und technisch abgesichert sein.

Strategie ohne Umsetzung bleibt Theorie. 2026 bewährt sich ein Tower-/Control-Tower-Modell: Architektur, Betrieb, Risiko, Finanzen und Strategie-Bereiche definieren Regeln, KPIs und Eskalationen. Notwendig sind Skills in drei Clustern: Cloud/FinOps, Data/AI Engineering, Cyber Risk & Identity. Upskilling muss Teil jeder Roadmap sein.

Starten Sie mit Entscheidungen, nicht mit Tools. Ihre IT-Strategie 2026 sollte folgende Punkte umfassen: Treiber, Mission, Vision, Handlungsfelder, OKRs, Roadmap und Finanzierungsrahmen. Alles andere sind Anhänge.

Qualitätsmeldungen (auch Q-Meldungen genannt) sind eine der Kernfunktionen im SAP-Qualitätsmanagement (QM), um Abweichungen in der Materialqualität, Logistik oder auch im Verhalten von Lieferanten systematisch zu dokumentieren. Über die Transaktion QM01 lassen sich Meldungen erstellen, die sowohl operativ als auch strategisch im Rahmen der Lieferantenbewertung genutzt werden können. Der Fokus liegt dabei auf der Erfassung, Nachverfolgung und Analyse qualitätsbezogener Probleme, die mit Lieferanten in Verbindung stehen.

Der typische Anwendungsfall einer Q-Meldung ergibt sich im Wareneingang: Wird ein Material geliefert, das von den spezifizierten Anforderungen abweicht – sei es aufgrund von Beschädigungen, falscher Spezifikation, Verunreinigungen oder unzureichender Dokumentation – kann direkt eine Meldung erfasst werden. Diese enthält neben dem betroffenen Material und der Bestellnummer auch Angaben zum Schaden, zur Ursache, zu Sofortmaßnahmen sowie zu geplanten Korrekturmaßnahmen. Die Meldung kann einem konkreten Lieferanten zugeordnet werden, wodurch die Verbindung zur Lieferantenbeurteilung hergestellt wird.

Anders als die klassische Lieferantenbewertung konzentriert sich die Q-Meldung nicht auf Durchschnittswerte über einen längeren Zeitraum, sondern auf einzelne konkrete Vorfälle. Dadurch entsteht eine qualitative Dimension der Bewertung, die in traditionellen Punktesystemen nicht abgebildet wird. Über Auswertungen wie die Anzahl Q-Meldungen je Lieferant, deren Schweregrad oder Wiederholungshäufigkeit lassen sich problematische Lieferanten identifizieren, auch wenn diese in der quantitativen Bewertung zunächst unauffällig erscheinen.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Prozessintegration: Q-Meldungen können automatisch Sperren für Materialien auslösen, Eskalationen initiieren oder zur Anforderung eines 8D-Reports durch den Lieferanten führen. So wird die Bewertung unmittelbar in operative Maßnahmen überführt, was zur Qualitätsverbesserung beiträgt. Auch lassen sich Q-Meldungen mit Prüfplänen oder Prüflose aus der Wareneingangskontrolle verknüpfen, wodurch eine vollständige Rückverfolgbarkeit gewährleistet wird.

Gleichzeitig bringt der Einsatz von Qualitätsmeldungen einige Herausforderungen mit sich. Die Erfassung und Bearbeitung erfordert disziplinierte Prozesse, geschultes Personal und eine klare Zuständigkeit. In der Praxis zeigt sich, dass viele Q-Meldungen unvollständig bleiben oder nicht systematisch nachverfolgt werden, was ihren Nutzen erheblich schmälert. Zudem ist die Interpretation der Meldungen oft subjektiv, da die Klassifikation der Ursachen oder Maßnahmen individuell erfolgt.

Trotz dieser Einschränkungen bieten Q-Meldungen eine wertvolle Ergänzung zur klassischen Lieferantenbewertung. Sie ermöglichen eine tiefere Einsicht in die Ursachen von Abweichungen und liefern handfeste Argumente für Lieferantengespräche, Reklamationen oder sogar für die Sperrung eines Lieferanten. Besonders in qualitätskritischen Branchen – etwa im Automobil-, Medizin- oder Elektronikbereich – sind sie unverzichtbar für ein effektives Lieferantenmanagement.

Falls Sie einen mehr über die verschiedenen Möglichkeiten der Lieferantenbewertung erfahren, dann schauen Sie auf unserem Beitrag über 3 bewährte Methoden zur Lieferantenbewertung vorbei.

SAP Supplier Lifecycle Management (SLC) und SAP Ariba bieten moderne, umfassende Ansätze zur Lieferantenbewertung, die weit über die traditionellen SAP-MM-Funktionen hinausgehen. Diese Systeme ermöglichen es, den gesamten Lebenszyklus eines Lieferanten – von der Qualifikation über die Performancebewertung bis zur potenziellen Ausphasung – strukturiert zu steuern. Damit eignen sie sich insbesondere für global agierende Unternehmen mit komplexen Lieferketten und hohen Anforderungen an Transparenz und Governance.

Im Zentrum der erweiterten Bewertung stehen sogenannte Scorecards, die sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien abbilden. Diese Kriterien können vielfältig sein: Neben klassischen Leistungsindikatoren wie Preisverhalten, Lieferzuverlässigkeit oder Qualität lassen sich auch strategische Aspekte wie Innovationsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Compliance oder Risiko mit einbeziehen. Die Kriterien können gewichtet und individuell pro Warengruppe, Region oder Lieferantentyp angepasst werden.

Ein entscheidender Unterschied zu klassischen Bewertungsmethoden liegt in der Datenquelle. Während MM-basierte Bewertungen vor allem SAP-interne Bewegungsdaten nutzen, integrieren Ariba und SLC auch externe Quellen: Lieferanten können über Webportale eigene Informationen bereitstellen, beispielsweise durch das Ausfüllen von Self-Assessments, Zertifikatsnachweisen oder Nachhaltigkeitsberichten. Ebenso können Drittanbieter-Daten (z. B. Risikoindikatoren, Finanzkennzahlen, CSR-Ratings) eingebunden werden. Die Datenaggregation erfolgt automatisiert, wodurch Scorecards nahezu in Echtzeit aktualisiert werden können.

Die Ergebnisse dieser Bewertungen werden über Dashboards und Reports visualisiert. Dabei lassen sich Abweichungen, Trends und Risikopositionen klar identifizieren. Eine besonders wichtige Funktion ist das „360° Supplier View“-Konzept: Einkaufsleiter erhalten eine vollständige Sicht auf den Lieferanten – inklusive Performanceverlauf, Auditergebnissen, Reklamationen, Preisentwicklung und Compliance-Status.

Die erweiterte Bewertung ist eng mit anderen Prozessen im SAP-Umfeld verknüpft. So können Ergebnisse direkt in die Lieferantenklassifizierung einfließen, Freigabeprozesse auslösen oder bei der Vergabe neuer Aufträge berücksichtigt werden. Auch lassen sich Maßnahmen wie Entwicklungspläne, Verbesserungsgespräche oder Sperrungen aus der Bewertung ableiten. Auf diese Weise wird aus einer reinen Analyse eine aktive Steuerung der Lieferantenbasis.

Natürlich ist der Einsatz dieser Systeme mit Aufwand verbunden. Die Einführung von SAP Ariba oder SLC erfordert Projektkapazitäten, Schulungen und eine saubere Datenstruktur. Zudem müssen Bewertungsprozesse unternehmensweit abgestimmt und gepflegt werden. Doch der Mehrwert liegt auf der Hand: Unternehmen gewinnen an Transparenz, reagieren schneller auf Risiken und können Lieferanten gezielt entwickeln.

In der Praxis haben sich diese Systeme besonders in Branchen mit hohen regulatorischen Anforderungen oder Nachhaltigkeitszielen bewährt. Sie ermöglichen nicht nur eine objektive, mehrdimensionale Beurteilung, sondern fördern auch die aktive Zusammenarbeit mit Lieferanten. Durch die Einbindung in eine übergreifende Plattform wird die Lieferantenbewertung zu einem strategischen Instrument, das nicht nur Rückblick, sondern auch Ausblick ermöglicht.

Falls Sie einen mehr über die verschiedenen Möglichkeiten der Lieferantenbewertung erfahren, dann schauen Sie auf unserem Beitrag über drei bewährte Methoden zur Lieferantenbewertung vorbei.

Die klassische Lieferantenbewertung im SAP-Modul Materials Management (MM) stellt eine bewährte Methode dar, um die Leistung von Lieferanten anhand klar definierter Kriterien systematisch zu beurteilen. Diese Funktion, zugänglich über die Transaktion ME61, ist seit vielen Jahren integraler Bestandteil des SAP-Einkaufsprozesses. Ziel ist es, eine objektive Entscheidungsgrundlage für künftige Einkaufsentscheidungen zu schaffen

Die Lieferantenbewertung basiert auf einem Punktesystem, das sich aus mehreren Kriterien zusammensetzt, beispielsweise Preisverhalten, Termintreue, Mengentreue, Qualität und Service. Jedem dieser Kriterien wird ein Gewicht zugewiesen, das die Bedeutung für den Einkaufsprozess widerspiegelt. So kann beispielsweise die Termintreue mit 40 %, der Preis mit 30 %, die Qualität mit 20 % und der Service mit 10 % gewichtet werden. Innerhalb eines festgelegten Bewertungszeitraums – meist monatlich, quartalsweise oder jährlich – werden die Kennzahlen erfasst und in eine Punktbewertung übersetzt. Diese Punktewerte fließen schließlich in eine Gesamtnote ein, die eine transparente, vergleichbare Bewertung der Lieferantenleistung ermöglicht.

Ein wesentlicher Vorteil der klassischen Lieferantenbewertung liegt in der Möglichkeit, Daten automatisiert aus dem System zu erheben. So können beispielsweise die Anzahl pünktlicher Lieferungen aus den Wareneingangsdaten extrahiert und mit den geplanten Lieferterminen verglichen werden. Ebenso lassen sich Preisabweichungen zwischen Bestellung und Rechnung oder die Häufigkeit von Nacharbeiten bei der Qualitätserfassung auswerten. Ergänzt wird die automatische Bewertung durch manuelle Einschätzungen, beispielsweise zur Kommunikation oder Flexibilität des Lieferanten.

Die klassische Lieferantenbewertung bietet damit eine standardisierte Lösung für das operative Lieferantenmanagement. Ihre Ergebnisse können in Einkaufsinfosätzen verwendet werden, um Lieferanten bei neuen Bestellungen automatisch zu bevorzugen oder auszuschließen. Ebenso lassen sich kritische Lieferanten frühzeitig identifizieren, sodass rechtzeitig Maßnahmen wie Lieferantengespräche, Audits oder Eskalationen eingeleitet werden können.

Gleichwohl hat das Verfahren auch Einschränkungen. Es fokussiert sich primär auf quantitative Kennzahlen und bildet strategische Aspekte wie Nachhaltigkeit oder Innovationsfähigkeit nicht ab. Zudem erfordert die Bewertung eine konsequente Pflege der Stammdaten und eine regelmäßige Durchführung, um valide und vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. In der Praxis zeigt sich, dass viele Unternehmen diese Bewertungen unregelmäßig oder nicht konsequent durchführen, wodurch der Nutzen erheblich geschmälert wird.

Die klassische Lieferantenbewertung eignet sich besonders für Unternehmen mit standardisierten Beschaffungsprozessen, wiederkehrenden Lieferantenbeziehungen und hohem Bestellvolumen. Sie lässt sich schnell implementieren, benötigt keine zusätzliche Infrastruktur und liefert verlässliche Entscheidungsdaten, sofern sie diszipliniert angewendet wird. Wer jedoch eine umfassendere, strategischere Lieferantenbeurteilung anstrebt, sollte ergänzende Verfahren wie Qualitätsmeldungen oder Plattformlösungen wie SAP Ariba in Betracht ziehen.

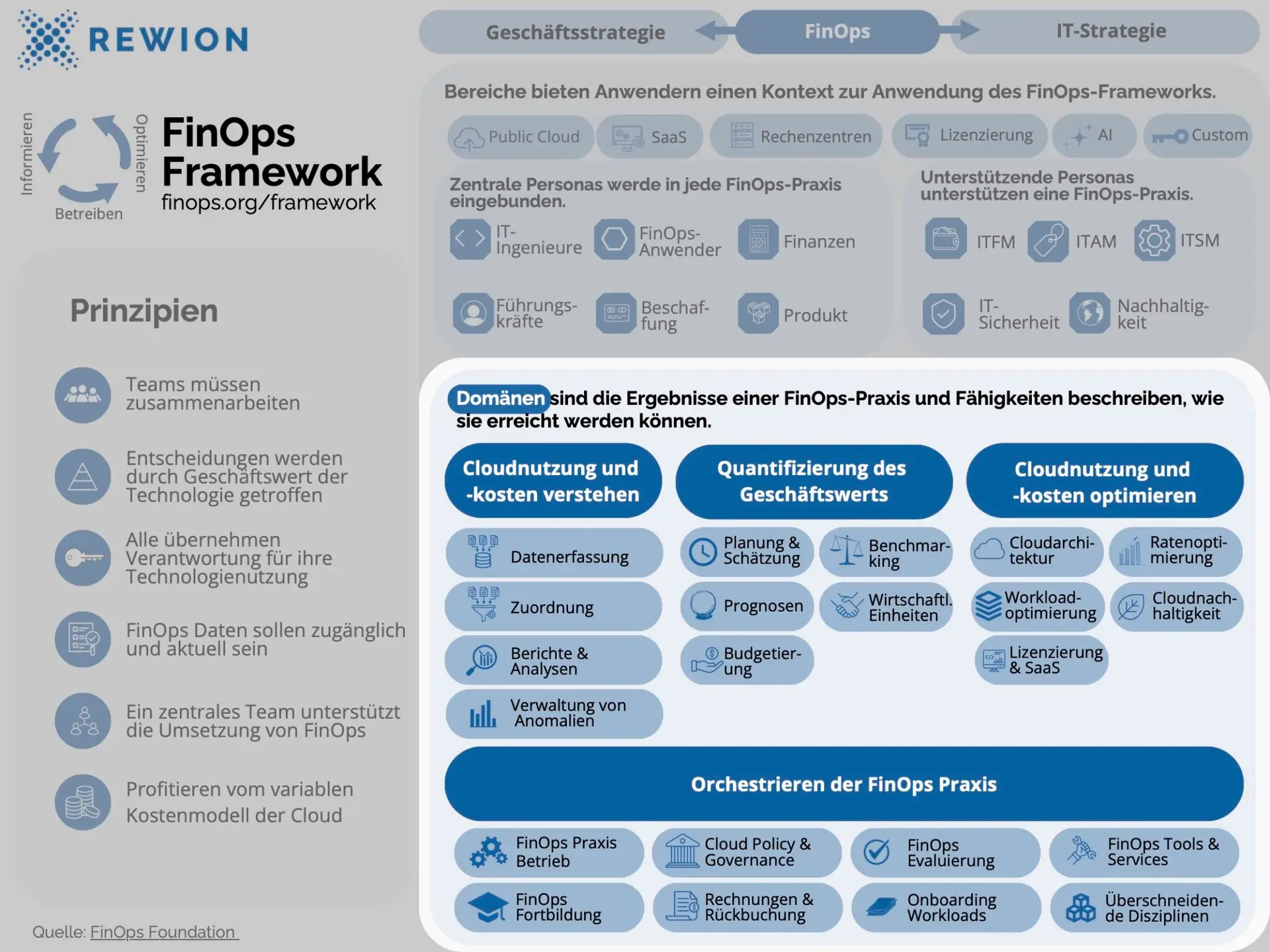

Unternehmen, die das FinOps Framework in ihren Arbeitsalltag integrieren, möchten damit die Kosten für die Nutzung von Cloud und Technologie verstehen und optimieren. Die einzelnen Fähigkeiten aus den vier FinOps Domänen helfen dabei, die Kosten zu kontrollieren, Transparenz zu schaffen und den Geschäftswert zu maximieren. Worum es bei den einzelnen Fähigkeiten geht und wie Unternehmen sie im Arbeitsalltag einsetzen können, erklären wir mit diesem Artikel.

Einsortiert in ihre zugehörigen FinOps Domänen haben wir die verschiedenen FinOps Fähigkeiten zusammengefasst und erklären, wie sie eingesetzt werden können.

Quelle: FinOps Framework der FinOps Foundation, adaptiert an das Rewion Corporate Design

Bei FinOps geht es nicht darum, alle Fähigkeiten bis zum maximalen Reifegrad zu entwickeln. Vielmehr haben Unternehmen die Aufgabe, die Fähigkeiten zu wählen, die die jeweiligen Teams benötigen. Dabei können einige Tipps helfen.

An der Reife der FinOps Praxis orientieren

Zuerst ist es sinnvoll den aktuellen Fortschritt von FinOps im Unternehmen zu bewerten. Wird FinOps gerade erst implementiert, sind vor allem grundlegende Fähigkeiten wie Kostenzuordnung, Datenerfassung und die Erstellung erster Dashboards sinnvoll. Wer bereits fortgeschritten ist, profitiert eher von Forecasting, Benchmarking oder Ratenoptimierung. Grundsätzlich ist es sinnvoll, die passenden Fähigkeiten systematisch in jedem Team aufzubauen, statt alles gleichzeitig umzusetzen.

Geschäftliche Ziele in den Mittelpunkt stellen

Wichtigste Grundlage für die Wahl der FinOps Fähigkeiten schaffen immer die strategischen Ziele des Unternehmens. Wächst ein Unternehmen beispielsweise schnell und möchte die Cloud-Kosten unter Kontrolle halten, sind Forecasting und Budgetierung zentrale Fähigkeiten. Steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt, sind Cloud-Nachhaltigkeit und die Architekturgestaltung entsprechend wichtig. FinOps Fähigkeiten haben immer dann den größten Nutzen, wenn sie eine konkrete Herausforderung im geschäftlichen Bereich adressieren.

Mit Stakeholdern aus allen Bereichen abstimmen

Der Erfolg von FinOps basiert stark auf der Zusammenarbeit zwischen IT, Finanzen und Business. Wichtig ist also, dass die relevanten Stakeholder in die Auswahl der Fähigkeiten einbezogen werden. Durch ihre unterschiedlichen Perspektiven kann eine ausgewogene Priorisierung entstehen. Ziel ist ein breit aufgestellter Plan, der technische Effizienz ebenso wie die wirtschaftliche Steuerbarkeit berücksichtigt und gleichzeitig für interne Akzeptanz sorgt.

Die erfolgreiche Umsetzung von FinOps im Unternehmen basiert nicht einfach auf der Aneinanderreihung und Weiterentwicklung einzelner Fähigkeiten. Vielmehr haben Unternehmen die Aufgabe, die Fähigkeiten zu finden, die den größten Beitrag zu den aktuellen Herausforderungen und Zielen leisten können. Durch ein systematisches Vorgehen, das Einbinden von Stakeholdern und die Berücksichtigung der Reife der eigenen FinOps Praxis können Unternehmen FinOps nachhaltig und erfolgreich in ihren Alltag integrieren.

There are no results matching your search

Aktuell gibt es keine Ergebnisse in dieser Kategorie

There are no results matching your search

Willkommen bei unserem exklusiven Support für Bestandskunden. Hier finden Sie alle nötigen Informationen, um schnell und unkompliziert Hilfe bei technischen Anfragen zu erhalten.

Senden Sie uns Ihr Anliegen mit allen relevanten Details an:

Für eine direkte Unterstützung per Fernwartung, laden Sie bitte unser TeamViewer-Modul herunter:

Bitte beachten Sie: Dieser Kanal ist speziell für technische Anfragen unserer Bestandskunden vorgesehen. Für allgemeine Anfragen, Informationen zu unseren Dienstleistungen oder eine Erstberatung nutzen Sie bitte unser Kontaktformular oder schreiben Sie eine E-Mail an info@rewion.ucepts.de.