Die digitale Transformation im Gesundheitswesen verlangt mehr als nur Technologie. Rewion begleitet Krankenhäuser und MedTech-Unternehmen mit einem ganzheitlichen Ansatz, der Prozesse, Change Management und Kommunikation einbezieht. Wir sorgen dafür, dass digitale Lösungen nicht nur eingeführt, sondern auch nachhaltig genutzt werden – von Mitarbeitenden ebenso wie von Patient:innen. Durch unsere Kombination aus technischer Expertise und tiefem Prozessverständnis entwickeln wir gemeinsam Strategien, die Effizienz steigern, Qualität sichern und Innovation vorantreiben. So schaffen wir die Basis für eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung

Aktuell gibt es keine Ergebnisse in dieser Kategorie

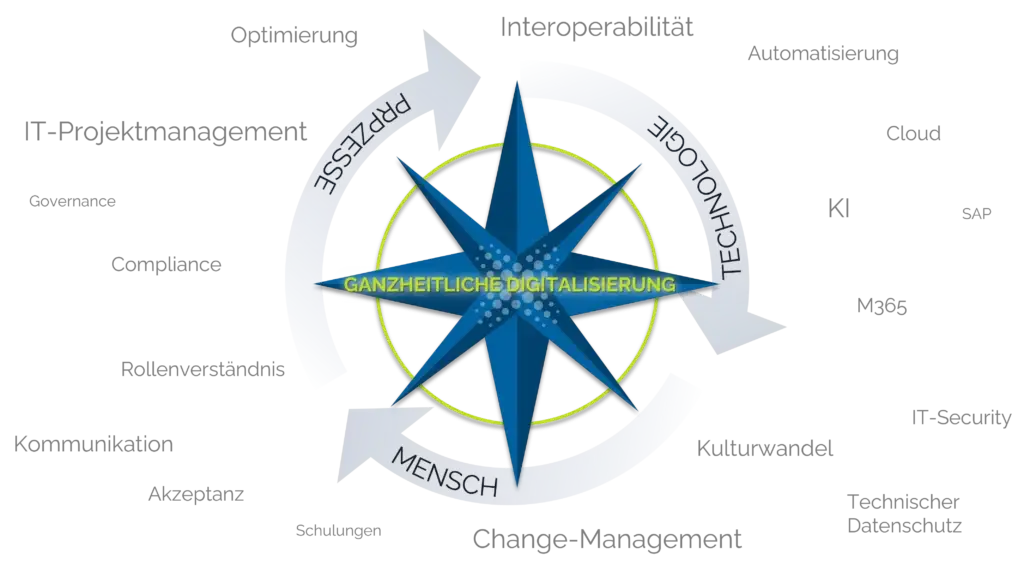

Digitale Transformation gelingt nur, wenn alle Dimensionen berücksichtigt werden: Mensch, Technologie und Prozesse. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz stellen wir sicher, dass Krankenhäuser und MedTech-Unternehmen nicht nur einzelne Lösungen einführen, sondern die gesamte Organisation zukunftsfähig aufstellen. Von IT-Security, Cloud und KI über Change Management, Schulungen und Kommunikation bis hin zu Governance, Compliance und Prozessoptimierung – wir decken alle relevanten Bereiche ab. So entstehen nachhaltige Digital-Health-Lösungen, die sowohl technisch als auch organisatorisch wirksam sind. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte IT-Lösungen für Ihr Krankenhaus!

Eine klare Digitalisierungsstrategie legt fest, wie Technologien gezielt eingesetzt werden, um Abläufe zu optimieren, Mitarbeitende zu entlasten und die Versorgung von Patient:innen zu verbessern. Sie schafft Prioritäten, definiert konkrete Maßnahmen und sorgt dafür, dass digitale Projekte strukturiert, effizient und nachhaltig umgesetzt werden.

Wir unterstützen Krankenhäuser dabei, organisatorisch auf IT-Sicherheitsvorfälle vorbereitet zu sein. Dazu gehören klare Verantwortlichkeiten, durchdachte Abläufe und eine transparente Kommunikation mit den Mitarbeitenden.

Wir unterstützen Krankenhäuser bei der Entwicklung einer praxisnahen KI-Roadmap. Von der Identifikation sinnvoller Anwendungsfelder über die Bewertung von Potenzialen bis zur Integration in bestehende Prozesse schaffen wir klare Orientierung für den erfolgreichen Einsatz von KI.

Wir begleiten Sie bei der langfristigen Umsetzung Ihrer IT-Strategie, übersetzen Ziele in konkrete Massnahmen und schaffen Strukturen für ein wirksames Umsetzungsmanagement. Damit wird die Strategie nicht nur erarbeitet, sondern erfolgreich realisiert.

There are no results matching your search

In unserem Webinar erlernen Sie die Grundlagen zur Erstellung der Cyber Incident Response Planung, speziell ausgerichtet auf die Anforderungen von Krankenhäusern. Wir behandeln essentielle Bestandteile des Plans, darunter Checklisten, Notfallkontakte, Szenarioplanung und die Abstufung der Reaktionsmaßnahmen bei verschiedenen Sicherheitsvorfällen. Ziel ist es, das IT-Personal zu befähigen, auf Cyberangriffe effektiv zu reagieren und die Sicherheit kritischer Systeme und Patientendaten zu gewährleisten. Melden Sie sich an, um Ihr Krankenhaus gegen Cyber-Bedrohungen zu wappnen.

In unserem Webinar „Digitalkompass für das Krankenhaus“ bieten wir eine Einführung in die strategische Planung und Priorisierung der digitalen Transformation im Gesundheitswesen. Wir werden aufzeigen, wie Sie durch eine systematische GAP-Analyse bestehende Defizite erkennen und anschließend Digitalisierungsthemen effektiv kategorisieren und priorisieren können.

Teilnehmer erfahren, wie bewährte Modelle wie EMRAM und Digitalradar zur Bewertung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur eingesetzt werden können. Zudem stellen wir den „Rewion Digitalkompass“ vor, ein Werkzeug zur gezielten Umsetzung digitaler Strategien.

Melden Sie sich an, um grundlegende Werkzeuge und Methoden kennenzulernen, die Ihnen helfen, die digitale Transformation im Gesundheitswesen und ihre digitalen Projekte erfolgreich voranzutreiben.

There are no results matching your search

There are no results matching your search

Dieses Whitepaper liefert eine umfassende Strategie zur Planung und Umsetzung eines Cyber Incident Response Plans, um Unternehmen bestmöglich auf Cybervorfälle vorzubereiten.

There are no results matching your search

Künstliche Intelligenz wird im Krankenhaus häufig mit Diagnostik und Therapie verbunden und mit Bildanalyse, Entscheidungsunterstützung oder personalisierter Medizin verknüpft. Doch ein mindestens ebenso relevantes Feld liegt in administrativen und organisatorischen Prozessen. Hier entstehen täglich immense Aufwände für Dokumentation, Planung, Abrechnung und Logistik. Wer die Realität in deutschen Krankenhäusern kennt, weiß: Ärzte und Pflegekräfte verbringen mehrere Stunden am Tag mit administrativen Tätigkeiten und füllen beispielsweise Formulare aus statt Zeit am Patienten zu haben. Gleichzeitig stehen Krankenhäuser unter steigendem Kostendruck bei gleichzeitig knappen Ressourcen. Genau hier kann KI einen entscheidenden Unterschied machen.

Betriebliche Prozesse sind geprägt von Routinen, sich wiederholenden Entscheidungen und der Verarbeitung großer Datenmengen. Dienstpläne müssen erstellt, Material bestellt, Abrechnungen geprüft und Dokumentationen verfasst werden. All das sind Aufgaben, die sich hervorragend für intelligente Automatisierung eignen, denn KI kann hier Daten analysieren, Muster erkennen und Abläufe so steuern, dass Personal entlastet und Fehler reduziert werden. Das ist ein Bereich, in dem Krankenhäuser vergleichsweise schnell starten können. Denn während KI in der Diagnostik oder Therapie strengeren regulatorischen Anforderungen wie der Medizinprodukteverordnung (MDR) unterliegen, gilt das für Verwaltungsanwendungen in der Regel nicht. Systeme für Abrechnung, Personalplanung oder Logistik sind normalerweise keine Medizinprodukte. Das macht sie einfacher, schneller und mit weniger Risiko einsetzbar. Für Krankenhäuser bietet sich hier die Chance, mit KI für Entlastung und Effizienzsteigerung im Alltag zu sorgen.

Die Potenziale und Einsatzfelder von KI für nicht-medizinische Prozesse im Krankenhaus sind ebenso vielfältig wie die betrieblichen Prozesse im Krankenhaus.

In der Personalplanung können KI-Systeme Schichtpläne automatisch erstellen und dabei Verfügbarkeiten, Qualifikationen und gesetzliche Vorgaben berücksichtigen. Damit werden nicht nur Führungskräfte entlastet, sondern auch Konflikte im Team reduziert, weil die Planung transparenter und fairer abläuft. Im Einkauf analysieren Algorithmen Verbrauchsdaten, prognostizieren Bedarfe und schlagen automatisch Alternativen vor. So lassen sich Lieferketten stabilisieren, Kosten senken und Engpässe vermeiden. In der Finanzbuchhaltung wiederum reduzieren KI-Systeme Fehler, beschleunigen Prozesse und liefern Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung.

Auch im Medizincontrolling unterstützen KI-Lösungen die automatisierte Codierung und Abrechnung. Sie erkennen Fehler frühzeitig, reduzieren Erlösausfälle und beschleunigen den gesamten Prozess. Das entlastet Fachkräfte, die sich bislang mühsam durch komplexe Kodierregeln arbeiten mussten. Projekte wie die „Eingabefreie Station“ des Fraunhofer IML zeigen zudem, wie Pflegetätigkeiten mithilfe von Sensorik und KI automatisch erfasst und dokumentiert werden können. Das ist ein Ansatz, der Pflegepersonal massiv entlastet und die Qualität der Dokumentation verbessert.

Auch die Logistik ist ein Paradebeispiel für den Einsatz von KI. In vielen Kliniken verbringen Pflegekräfte immer noch Zeit damit, Materialbestände zu kontrollieren oder Transporte zu organisieren. Intelligente Systeme wie KI-gestützte Materialschränke oder Transportroboter nehmen diese Aufgaben ab. Dabei überwachen sie Bestände, lösen automatisch Bestellungen aus oder übernehmen interne Fahrten zwischen Stationen und Funktionsbereichen. Fraunhofer IML zeigt eindrücklich, wie groß hier das Potenzial ist.

Auch im Bereich der Dokumentation eröffnen sich spürbare Chancen. Sprach- und Texterkennung können Arzt-Patienten-Gespräche mitschneiden, strukturieren und direkt in die elektronische Patientenakte übertragen. Generative KI liefert Formulierungsvorschläge für Entlassungsberichte oder Pflegeprotokolle. Das spart Zeit, erhöht die Konsistenz und sorgt dafür, dass Dokumentationen vollständiger werden. Ergänzend können Chatbots in der Patientenaufnahme oder im Service einfache Anfragen übernehmen, Termine koordinieren und Informationen bereitstellen.

Natürlich bringt auch die Einführung von KI für nicht-medizinische Prozesse im Krankenhaus Herausforderungen mit sich, auch wenn sie nicht als Medizinprodukte gelten. Datenschutz und IT-Sicherheit muss gewährleistet sein und Systeme müssen so konzipiert sein, dass sensible Daten geschützt bleiben und nur autorisierte Zugriffe möglich sind. Ebenso entscheidend ist die Akzeptanz des Personals. Empfehlenswert ist hier, auf transparente Kommunikation, frühe Einbindung und gezielte Schulungen zu setzen. Schließlich ist auch die technische Integration eine Hürde, da viele Kliniken mit heterogenen IT-Landschaften arbeiten, in denen Schnittstellen und Interoperabilität fehlen. Ob eine KI-Lösung funktioniert, entscheidet sich daher oft weniger an ihrer Leistungsfähigkeit als an ihrer Anschlussfähigkeit an bestehende Systeme.

Und natürlich macht die Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten in nicht-medizinischen Prozessen es nicht gerade leicht, sich für einige wenige KI-Anwendungen zu entscheiden. Klar ist, dass nicht gleich in allen betrieblichen Prozessen KI eingesetzt werden kann. Die Einführung von KI muss Sinn machen und ist individuell. Hier ist wichtig, nicht nur nach Interesse an einer bestimmten Anwendung zu agieren, sondern im Vorfeld sinnvolle Use Cases zu identifizieren, die wirklichen Mehrwert haben. Eine übergeordnete KI-Strategie eines Krankenhauses hilft dabei, Orientierung zu geben und Prioritäten zu setzen.

Grundsätzlich sind diese Herausforderungen machbar und die Chancen überwiegen. KI in administrativen und organisatorischen Abläufen entlastet Fachkräfte von Routinen, senkt Kosten, beschleunigt Abläufe und schafft neue Freiräume für die Versorgung. Vor allem aber ist sie schneller und unkomplizierter einzuführen als klinische KI-Systeme, weil sie nicht den regulatorischen Hürden eines Medizinprodukts unterliegt. Gerade dieser Unterschied macht sie zu einem idealen Einstiegsfeld, denn sie ermöglicht schnell sichtbare Erfolge, ist vergleichsweise risikoarm und schafft Vertrauen in die Technologie.

Wer jetzt in „Verwaltungs-KI“ investiert, gewinnt doppelt. Denn einerseits reduziert sich die tägliche Belastung durch Bürokratie und ineffiziente Prozesse. Andererseits schaffen Krankenhäuser eine Basis, auf der sie später auch komplexere KI-Anwendungen im medizinischen Bereich erfolgreich einführen können.

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als Schlüsseltechnologie für die Zukunft der Gesundheitsversorgung, denn sie unterstützt Diagnostik, Prognosen und Patientenmanagement. Und sie hat das Potenzial, die Effizienz von Arbeitsprozessen zu erhöhen. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an KI-Modellen, aber im Vergleich dazu sind bisher nur wenige KI-Anwendungen in Krankenhäusern im Einsatz. Das ist mitunter dem fehlenden Vertrauen in diese „neue“ Technologie geschuldet. Bias in den Daten, intransparente Algorithmen, offene Datenschutz-Fragen und unklare Verantwortlichkeiten sind Gründe dafür, wieso der Großteil noch nicht auf KI-Einsatz vertraut. Und das mit Recht, denn eine fehlerhafte Empfehlung einer KI oder ein Datenleck könnte ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen und das Vertrauen von Klinikpersonal und Patienten dauerhaft beeinträchtigen. Hier kommt das Thema Governance ins Spiel. Denn durch die richtige Governance wird KI im Krankenhaus nachhaltig und sicher.

Künstliche Intelligenz kann für Krankenhäuser enorme Chancen eröffnen, gleichzeitig aber auch erhebliche Gefahren mit sich bringen, wenn sie ohne klare Regeln eingesetzt wird. Selbst Systeme, die in Studien beeindruckende Ergebnisse zeigen, können sich im klinischen Alltag anders auswirken. Daten verändern sich, Modelle verlieren an Genauigkeit, und wenn sie niemand systematisch überprüft, können Fehler unbemerkt bleiben und sich in die Routine einschleichen. Die Folge können falsche Diagnosen oder Behandlungsempfehlungen sein, die zu einem Risiko werden.

Noch gravierender sind die Risiken, die aus verzerrten Daten entstehen. Wenn eine KI auf einer nicht repräsentativen Basis trainiert wird, spiegelt sie bestehende Ungleichheiten wider und verstärkt diese sogar. Für ein Krankenhaus bedeutet das, dass bestimmte Patientengruppen schlechtere Chancen auf eine richtige Diagnose oder eine passende Behandlung haben. Solche systematischen Verzerrungen sind nicht nur ein ethisches Problem, sie bedrohen auch unmittelbar die Qualität und Fairness der Versorgung.

Ein weiteres Feld, in dem fehlende Governance gefährlich wird, ist der Umgang mit Patientendaten. Denn gesundheitliche Informationen gehören zu den sensibelsten Daten überhaupt, und wenn unklar bleibt, wie sie erhoben, verarbeitet und weitergegeben werden, geht das Vertrauen der Patienten schnell verloren. Schon einzelne Vorfälle reichen aus, um das Arzt-Patienten-Verhältnis dauerhaft zu beschädigen.

Und schließlich stellt sich die Frage der Nachvollziehbarkeit, denn wie KI-Systeme zu ihren Ergebnissen kommen, ist manchmal selbst für Fachleute schwer zu durchschauen. Wenn Ärzte nicht erklären können, wie eine Empfehlung zustande kommt, wird das Arzt-Patienten-Verhältnis wiederum geschwächt. Zugleich bleibt unklar, ob im Schadensfall die Klinik, die IT-Abteilung, der Hersteller oder die Behandelnden selbst dafür haften. Diese Unklarheit ist gefährlich, weil sie Sicherheit und Verlässlichkeit der gesamten Organisation untergräbt.

Fehlt eine solide Governance, drohen Krankenhäusern also nicht nur Fehler und Datenschutzprobleme, sondern auch Vertrauensverluste und Reputationsschäden. Governance ist daher nicht optional, sondern Voraussetzung.

Wenn Krankenhäuser Künstliche Intelligenz einführen, reicht es nicht aus, ein neues System technisch zu installieren und auf das Personal zu übertragen. Damit KI nicht zum Risiko wird, sind klare Regeln nötig, die auf mehreren Ebenen greifen. Governance beschreibt dieses Zusammenspiel aus Verantwortung, Kontrolle und Transparenz und macht den Unterschied zwischen einem Pilotprojekt und einem nachhaltig funktionierenden Einsatz. Eine erfolgreiche KI-Governance umfasst verschiedene zentrale Elemente:

Ein erster Kernbereich ist die Frage der Fairness. Dabei müssen Kliniken sicherstellen, dass die Daten, mit denen Algorithmen arbeiten, die Vielfalt ihrer Patienten widerspiegelt. Wird ein System beispielsweise mit Daten entwickelt, die bestimmte Gruppen unterrepräsentieren, dann spiegelt es diese Verzerrungen in seinen Empfehlungen wider. Governance verlangt deshalb, dass Krankenhäuser bereits bei der Einführung klären, wie Daten geprüft, ergänzt und überwacht werden. Hier kann helfen, Gremien einzurichten, in denen nicht nur IT und Medizin vertreten sind, sondern auch Ethik, Recht und im Idealfall Patientenvertretungen. Auf diese Weise wird Fairness aktiv überprüft und abgesichert.

Ärzte können KI nur dann sinnvoll in ihre Entscheidungen einbeziehen, wenn sie verstehen, wie Ergebnisse zustande kommen. Governance bedeutet daher, dass Hersteller verpflichtet werden, Erklärbarkeit bereitzustellen, und dass Krankenhäuser diese Informationen so in ihre Prozesse einbetten, dass sie für das Personal nutzbar sind. Transparenz richtet sich aber nicht nur nach innen, denn auch Patienten haben das Recht zu erfahren, wann und wie eine KI in ihrer Behandlung eingesetzt wird. Governance bedeutet in diesem Zusammenhang eine Kommunikationsaufgabe: Kliniken müssen verständlich erklären, was KI leistet, wo ihre Grenzen liegen und dass die Verantwortung am Ende bei Menschen bleibt.

Vertrauenswürdigkeit entsteht, wenn KI-Anwendungen nicht isoliert laufen, sondern Teil von klinischen Qualitäts- und Sicherheitsstandards sind. Governance sorgt dafür, dass es Audits, Reviews und Fortbildungen gibt, die regelmäßig prüfen, ob Systeme so arbeiten wie vorgesehen. Das bedeutet, dass KI-Anwendungen nicht nur zu Beginn freigegeben, sondern über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg überwacht werden. Für Kliniken ist es entscheidend, diese Aufsicht in bestehende Qualitätsmanagementsysteme zu integrieren.

In Krankenhäusern darf nie unklar bleiben, wer für den Einsatz einer KI verantwortlich ist. Auch wenn Algorithmen Empfehlungen geben, liegt die letzte Entscheidung bei den behandelnden Ärzten. Governance sorgt dafür, dass diese Rollen klar dokumentiert sind und dass zugleich Hersteller, IT-Abteilungen und Klinikleitungen ihre jeweilige Verantwortung für die technische Sicherheit, die rechtliche Konformität oder die klinische Anwendung tragen. So ist im Schadensfall die Verantwortungsfrage und Zuständigkeit geklärt.

Schließlich gehört zu einer soliden Governance auch die kontinuierliche Überwachung über den gesamten Lebenszyklus einer Anwendung hinweg. KI verändert ihre Leistung mit den Daten, die ihr zur Verfügung stehen. Daher muss es feste Prozesse geben, um Systeme regelmäßig zu überprüfen und Abweichungen frühzeitig zu erkennen. So können im Zweifel Anpassungen gemacht oder ein Modell außer Betrieb genommen werden. Externe Audits und Benchmarks können diese Aufsicht ergänzen und zusätzliche Sicherheit schaffen.

Governance ist ein fortlaufender Prozess und verbindet die Perspektiven von Medizin, IT, Pflege, Ethik, Recht und Patienten. Sie schafft Strukturen, die Innovation ermöglichen, ohne Sicherheit und Vertrauen aufs Spiel zu setzen. Letztendlich schafft sie klare Regeln, Verantwortung und Transparenz und verhindert, dass Fehler oder Vertrauensverluste den erfolgreichen Einsatz von KI im Krankenhaus gefährden. Für Krankenhäuser bedeutet das: keine KI ohne Governance.

Der Wunsch und die Notwendigkeit Künstliche Intelligenz (KI) zu nutzen, ist auch in den deutschen Krankenhäusern angekommen, denn die technologischen Möglichkeiten sind beeindruckend und der Handlungsdruck ist hoch. Aber der Weg von der Idee zur echten Anwendung ist oft geprägt von Unsicherheit, Fragmentierung und Aktionismus. Meist entstehen Pilotprojekte, die kurzfristig erprobt werden, aber dann doch nur selten langfristig etabliert bleiben. Denn oftmals fehlt eine übergeordnete KI-Strategie eines Krankenhauses, die Orientierung gibt, Prioritäten setzt und den nötigen organisatorischen Rahmen schafft.

Wenn Krankenhäuser KI-Projekte ohne klaren Zielrahmen in Form von Insellösungen oder ohne übergeordnete strategische Einbettung durchführen, laufen diese nach der Pilotphase meist wieder aus. In vielen Einrichtungen fehlt es an strategischen Kriterien zur Auswahl geeigneter Use Cases und an klaren Verantwortlichkeiten. KI wird dann eher spontan implementiert als systematisch eingeführt. Zwischen dem Wunsch, „etwas mit KI zu machen“, und einer langfristig wirksamen Umsetzung stehen genau jene Prozesse, Strukturen und Zuständigkeiten, die bislang oft unklar bleiben.

Pilotprojekte können ein wichtiger Schritt sein, um neue Technologien im Klinikalltag auszuprobieren, denn sie bieten die Möglichkeit, erste Erfahrungen zu sammeln, reale Abläufe zu testen und herauszufinden, wie gut eine Anwendung funktioniert. Gerade in einem komplexen Umfeld wie dem Krankenhaus helfen sie dabei, konkrete Fragen zu klären, Unsicherheiten zu reduzieren und Vertrauen aufzubauen. Oft zeigt sich erst im kleinen Maßstab, ob eine KI-Anwendung im Alltag sinnvoll einsetzbar ist.

Wenn ein Pilotprojekt ohne Verbindung zur strategischen Ausrichtung des Hauses gestartet wird, ohne Rückmeldung an die Leitung oder ohne klare Vorstellung, wie es weitergehen soll, bleibt der Effekt begrenzt. Vielversprechende Ansätze enden dann mit dem Projektzeitraum, statt in die Versorgungsroutine überzugehen. Damit ein Pilotprojekt aber mehr ist als nur ein technischer Test, braucht es den richtigen Rahmen.

Eine KI-Strategie eines Krankenhauses beantwortet nicht nur technische, sondern vor allem organisatorische Fragen. Sie beginnt nicht mit der Auswahl eines Tools, sondern mit der Analyse von Versorgungs- und Verwaltungsprozessen. Wo entstehen Engpässe? Wo kann Automatisierung sinnvoll unterstützen? Und welche Entscheidungen lassen sich besser treffen, wenn Daten strukturiert genutzt werden? Erst wenn diese Fragen geklärt sind, stellt sich die nächste: Ob und wie KI einen Beitrag leisten kann.

Eine Strategie legt außerdem fest, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein KI-Projekt überhaupt funktionieren kann. Dazu gehören unter anderem eine verlässliche Datenbasis, eine funktionierende IT-Infrastruktur und ausreichend personelle Kompetenz. Vor allem aber braucht es Klarheit darüber, wer Verantwortung übernimmt, wie Vorhaben gesteuert werden und nach welchen Kriterien Ergebnisse bewertet werden. Gerade an diesen Punkten fehlt es noch in vielen Kliniken. Governance-Strukturen sind entweder nicht vorhanden oder nicht eindeutig geregelt. Schlussendlich bleibt der Einsatz von KI ohne klare Zuständigkeiten und Standards auf technischer, rechtlicher und ethischer Ebene unsicher.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Auswahl geeigneter Anwendungsfelder oder Use Cases, die einen echten Mehrwert bringen. Eine durchdachte Strategie hilft dabei, diese zu identifizieren. Denn viele Pilotprojekte entstehen aus technischer Neugier oder weil gerade eine Lösung verfügbar ist und nicht, weil sie ein drängendes Problem adressieren. Ein strategischer Ansatz sorgt dafür, dass Projekte dort ansetzen, wo sie den größten Nutzen haben.

Auch im Rahmen einer klaren KI-Strategie bleiben Pilotprojekte wichtig, denn sie ermöglichen es, die praktische Umsetzung unter realen Bedingungen zu erproben. Entscheidend ist allerdings, wie ein solches Projekt angelegt ist. Davon hängt ab, ob daraus eine tragfähige Lösung entsteht oder ob es bei einem einmaligen Versuch bleibt.

Ein gutes Pilotprojekt plant von Anfang an mit, wie die getestete Anwendung später bestenfalls in den normalen Betrieb übernommen wird. Dabei geht es neben technischen Aspekten auch um Zuständigkeiten, Schulung, Akzeptanz und kontinuierliche Betreuung. Genauso wichtig ist der Blick auf den tatsächlichen Nutzen einer KI-Anwendung, denn sie kann technisch einwandfrei funktionieren und trotzdem keinen Mehrwert bringen. Deshalb sollten Pilotprojekte immer mit konkreten Zielen wie Zeitgewinn, Prozesssicherheit oder Entlastung im Arbeitsalltag verbunden sein.

Damit eine neue Lösung wirksam ist, muss sie außerdem in den klinischen Kontext passen. Selbst gut funktionierende Systeme bleiben wirkungslos, wenn sie nicht gut in bestehende Abläufe implementiert sind. Wenn Schnittstellen fehlen oder Zuständigkeiten unklar bleiben, lassen sich gute Ansätze kaum weiterentwickeln. Deshalb sollten die geplanten Veränderungen immer auf die vorhandenen Prozesse abgestimmt sein.

Neue Technologien werfen Fragen auf und lösen nicht selten Unsicherheit aus, daher braucht jedes KI-Pilotprojekt eine passende Kommunikation. Wer offen erklärt, was das Ziel ist, welche Rolle die Beteiligten spielen und wie mit Rückmeldungen umgegangen wird, schafft Vertrauen. Schulungen, begleitende Gespräche und transparente Informationen helfen dabei, Akzeptanz aufzubauen und mögliche Widerstände abzubauen. So kann ein Pilotprojekt nicht nur technische Erkenntnisse liefern, sondern auch kulturell vorbereiten, was später Alltag werden soll.

Governance schafft Klarheit darüber, wer entscheidet, welche Projekte umgesetzt werden, wie sie bewertet und weiterentwickelt werden und wie Risiken verantwortungsvoll behandelt werden. In vielen Krankenhäusern fehlt genau diese Grundlage und Prozesse zur Auswahl von KI-Anwendungen sind häufig nicht definiert. Auch rechtliche und ethische Fragen bleiben oftmals unbeantwortet. Wer legt fest, welche Algorithmen verwendet werden dürfen? Wer trägt die Verantwortung, wenn Entscheidungen auf Basis fehlerhafter Ergebnisse getroffen werden?

Eine funktionierende Governance sorgt dafür, dass KI nicht nur technisch eingeführt wird, sondern auch organisatorisch funktioniert. Sie schafft nachvollziehbare Strukturen, verhindert unkoordinierte Einzelinitiativen und fördert einen verantwortungsvollen Umgang mit Innovation. Standards, Qualitätskriterien und dokumentierte Erfahrungswerte bilden die Basis dafür, dass aus Pilotprojekten tragfähige Lösungen entstehen und KI-Anwendungen langfristig Teil einer sicheren und effektiven Versorgung werden können.

Pilotprojekte sind für viele Mitarbeitende der erste direkte Kontakt mit KI im Krankenhaus und ob dieser Einstieg Neugier weckt oder auf Ablehnung stößt, hängt entscheidend davon ab, wie die Einführung gestaltet wird. Häufig scheitern Projekte nicht an der Technik, sondern daran, dass Akzeptanz des Personals fehlt. Denn Mitarbeitende fühlen sich nicht ausreichend informiert, nicht eingebunden oder erleben den Einsatz neuer Systeme als zusätzliche Belastung im ohnehin vollen Arbeitsalltag.

In einer durchdachten KI-Strategie eines Krankenhauses ist Change Management eine klare Aufgabe, die aktiv begleitet wird. Deshalb gehören Kommunikation, Beteiligung und Qualifizierung von Anfang an zum Projekt dazu. Wer frühzeitig mitgenommen wird, kann nicht nur besser verstehen, worum es geht, sondern auch eigene Erfahrungen einbringen. Diese Rückmeldungen aus dem Alltag sind wertvoll für die Akzeptanz und auch für die Beständigkeit der Anwendung.

Die Frage, ob es im Krankenhaus eine KI-Strategie oder KI-Pilotprojekte braucht, lässt sich leicht beantworten, denn beides ist nötig. Und das in der richtigen Reihenfolge und mit klarer Aufgabenverteilung. Die Strategie gibt die Richtung vor, benennt Ziele und schafft den organisatorischen Rahmen. Sie sorgt dafür, dass Qualität gesichert, Prozesse abgestimmt und Strukturen vorbereitet sind. Pilotprojekte liefern die notwendigen Erfahrungen, erproben die Umsetzung und fördern die Akzeptanz im Alltag. Durch beides zusammen entsteht ein tragfähiger Weg für den Einsatz von KI in der Gesundheitsversorgung.

Krankenhäuser, die ohne richtigen Plan einfach loslegen, binden oft viele Ressourcen, ohne dass daraus ein echter Fortschritt entsteht. Wer dagegen überlegt, plant und gezielt erprobt, unterstützt eine digitale, verlässlichere, effizientere und für alle Beteiligten nachvollziehbare Gesundheitsversorgung.

Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, das Gesundheitswesen positiv zu verändern und bietet Chancen in der personalisierten und präziseren Medizin, aber auch Unterstützung bei verschiedensten Verwaltungsprozessen. Neben diesen Möglichkeiten müssen natürlich auch ethische und regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit der Einsatz von KI sicher ist. Vor diesem Hintergrund hat die EU die EU-KI-Verordnung (AI Act) verabschiedet. Diese Verordnung ist am 1. August 2024 in Kraft getreten und soll einen sicheren, einheitlichen Rahmen für den Einsatz von KI schaffen und verantwortungsvolle Nutzung und Entwicklung von KI in der EU fördern. Sie ist insbesondere auf die potenziellen Risiken von KI für Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte ausgerichtet und legt klare Anforderungen fest, die KI-Entwickler und -Betreiber je nach Anwendungsfall erfüllen müssen. Für das Gesundheitswesen ist der AI Act besonders relevant, da er direkt beeinflusst, wie KI-Lösungen im Gesundheitsbereich entwickelt und eingesetzt werden dürfen.

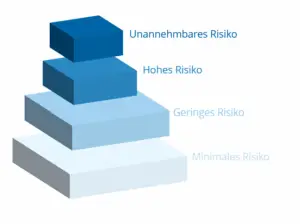

Diese Verordnung verfolgt einen risikobasierten Ansatz, wobei KI-Anwendungen je nach dem jeweiligen Gefährdungspotenzial in vier Risikostufen eingeteilt werden. Für jede Risikostufe gelten unterschiedliche Auflagen und prinzipiell gilt, je höher das Risiko, desto strenger die Anforderungen.

Unter die Einstufung „Minimales Risiko“ fallen recht einfache KI-Systeme wie Spamfilter oder KI-gestützte Videospiele. Sie gelten als wenig riskant und unterliegen keinen besonderen Verpflichtungen. Anbieter können hier beispielsweise freiwillig Verhaltensempfehlungen einführen, sind aber nicht dazu verpflichtet. Für KI-Systeme in der Stufe „Geringes/Begrenztes Risiko“ sind für einige Anwendungen besondere Transparenz vorgeschrieben. So müssen beispielsweise Chatbots Nutzer deutlich darauf hinweisen, dass sie es mit einer Maschine interagieren. Aber auch durch KI generierte Inhalte (etwa Deep Fakes) müssen als solche gekennzeichnet werden. Solche Kennzeichnungspflichten unterstützen, dass Benutzer KI-Ergebnisse richtig einordnen und nicht getäuscht werden.

In die Kategorie „Hohes Risiko“ fallen KI-Systeme, die als hochriskant eingestuft werden. KI, die im Gesundheitswesen eingesetzt wird, unterliegt strengen Auflagen. Hierzu zählen unter anderem Anforderungen an Risikominimierungssysteme, hochwertige und möglichst unverzerrte Datensätze, umfassende Dokumentation, klare Informationen für die Nutzer und angemessene menschliche Aufsicht. Systeme in kritischen Bereichen wie Gesundheit, kritische Infrastruktur, Strafverfolgung und Bildung fallen typischerweise in diese Kategorie.

„Unannehmbares Risiko“ beschreibt KI-Anwendungen, die eine klare Bedrohung für die Sicherheit oder Grundrechte der Menschen darstellen und sind verboten. Darunter fallen zum Beispiel KI-Systeme zum Social Scoring, die das Verhalten oder persönliche Merkmale von Personen erfassen und bewerten würden.

Aus der risikobasierten Einstufung ergeben sich je nach Kategorie spezifische Pflichten. Wichtig ist, dass nicht alle Regelungen sofort gelten, denn der AI Act sieht eine gestaffelte Umsetzung vor. Einige Bestimmungen wie die Verbote besonders riskanter KI-Anwendungen und neue Aufklärungspflichten gelten bereits seit Februar 2025. Die meisten anderen Vorgaben für Hochrisiko-Systeme werden nach einer Übergangszeit von 2 Jahren ab Inkrafttreten verpflichtend (also ab August 2026). Die Regeln für bereits regulierte Hochrisiko-Produkte (beispielsweise Medizinprodukte) gelten erst ab 2027. Diese gestaffelte Einführung soll allen Beteiligten Zeit geben, sich auf die neuen Vorgaben einzustellen.

KI-Systeme kommen hier nicht nur mit besonders sensiblen Patientendaten in Kontakt, sondern können durch Unterstützung bei der Diagnosestellung oder Therapieempfehlungen direkten Einfluss auf das Leben von Menschen nehmen. Daher erfüllen Anwendungen wie KI-basierte medizinische Software zur Diagnose, Überwachung oder Behandlung in der Regel die Kriterien für Hochrisiko-KI, zumal viele solcher Systeme auch als Medizinprodukt gelten und einer Konformitätsbewertung unterliegen müssen.

Organisationen im Gesundheitswesen, die solche KI-Anwendungen einsetzen oder entwickeln, müssen alle Auflagen für Hochrisiko-Systeme konsequent erfüllen und unterliegen meist einer regelmäßigen Berichtspflicht gegenüber Behörden. Neben der Einhaltung bestehender Datenschutzgesetze wie die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) betont die Verordnung ausdrücklich den Schutz personenbezogener Daten. Denn KI-Systeme, die Gesundheitsdaten verarbeiten, müssen höchste Datenschutzstandards einhalten, damit die Privatsphäre der Patienten geschützt bleibt.

Konkret verlangt der EU AI Act für hochriskante KI-Systeme im Medizinbereich unter anderem folgende Maßnahmen und Nachweispflichten.

Die Datenqualität ist von äußerst hoher Bedeutung für die Genauigkeit einer KI. Daher müssen verwendete Daten fortlaufend auf Transparenz, hohe Qualität und Freiheit von Verzerrungen geprüft werden. Die Quellen der Trainings- und Eingabedaten sind genau zu dokumentieren und auf Verlangen offenzulegen. So soll beispielsweise Bias oder Fehlerquellen nachvollziehbar sein. Betreiber müssen ein kontinuierliches Risikomanagementsystem implementieren, das potenzielle Risiken des KI-Einsatzes identifiziert, bewertet und minimiert. Das soll dabei helfen, neue Risiken frühzeitig zu erkennen.

Außerdem ist eine umfassende technische Dokumentation zu erstellen und stets aktuell zu halten. Darin müssen Aufbau, Funktionsweise und Zweck des KI-Systems detailliert beschrieben sein, sodass Aufsichtsbehörden die Konformität prüfen können.

Bevor ein Hochrisiko-KI-System zum Verkauf angeboten oder genutzt wird, muss eine offizielle Konformitätsbewertung erfolgen. Diese Überprüfung durch zuständige Behörden stellt sicher, dass das System alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt, bevor es Patienten oder Anwendern zur Verfügung steht. Hochrisiko-KI-Systeme müssen zudem in einer speziellen EU-Datenbank registriert sein, bevor sie auf den Markt gebracht oder klinisch eingesetzt werden dürfen. Diese Datenbank soll Transparenz schaffen und den Marktüberwachungsbehörden einen Überblick über zugelassene KI-Systeme geben.

KI soll die menschliche Expertise nicht ersetzen, sondern gezielt unterstützen. Der AI Act schreibt daher vor, dass hochriskante KI-Systeme grundsätzlich unter menschlicher Aufsicht stehen müssen. Das medizinische Fachpersonal bleibt daher verpflichtet, KI-Ergebnisse zu prüfen, zu bewerten und Unstimmigkeiten zu erkennen. Kommt es durch eine KI zu einem Fehler in der Behandlung, liegt die Verantwortung weiterhin bei Menschen, also bei Klinik oder Fachpersonal. Der AI Act verpflichtet Betreiber deshalb, klare Vorgaben zu erfüllen (Art. 26), um ihrer Sorgfaltspflicht gerecht zu werden.

Gesundheitseinrichtungen sollten interne Verantwortlichkeiten festlegen: Wer prüft die KI-Entscheidungen? Wer meldet Probleme? So lässt sich die Verantwortungslücke vermeiden, wenn KI „mitentscheidet“. Zudem betont der AI Act die Qualifikation des Personals, denn medizinisches Fachpersonal, das mit KI-Systemen arbeitet, muss über ausreichende Kompetenz im Umgang mit KI verfügen. Das bedeutet nicht, die Algorithmen im Detail zu verstehen, aber nachvollziehen zu können, wie die KI zu ihren Schlüssen kommt, wo ihre Grenzen liegen und wie die Ergebnisse fachlich einzuordnen sind. Um das zu fördern, sind Schulungen und Weiterbildungen zum Thema KI essenziell.

Wenn in der Behandlung oder Diagnose KI zum Einsatz kommt, muss medizinisches Personal den Patienten darüber informieren. Zudem haben Patienten ein Recht, KI-gestützte Entscheidungen anzufechten und können eine zusätzliche Überprüfung durch einen Menschen verlangen. Ärzte sollten Patienten proaktiv aufklären, wann beispielsweise ein Diagnosevorschlag aus einer KI stammt und ihre Fragen dazu beantworten. Die Transparenz- und Aufklärungspflichten sind zentrale Säulen der KI-Verordnung im Gesundheitsbereich und dienen dem Ziel, dass KI-gestützte medizinische Entscheidungen nachvollziehbar und vertrauenswürdig sind.

Wie erwähnt, gelten viele der Pflichten nicht sofort, sondern erst nach bestimmten Übergangsfristen. Diese gestaffelte Implementierung gibt dem Gesundheitswesen die Gelegenheit, sich vorzubereiten. Krankenhäuser und Unternehmen sollten die Zeit daher aktiv nutzen, um Compliance-Strukturen aufzubauen und interne Audits für KI-Anwendungen durchzuführen, Datenbestände zu bereinigen und Mitarbeiter zu schulen. Im Gesundheitswesen soll KI effizientere Diagnostik und personalisierte Therapien bis hin zu einer insgesamt besseren medizinischen Versorgung ermöglichen. Gleichzeitig bleiben grundlegende Werte wie Patientensicherheit, Transparenz und Datenschutz durch Verordnungen wie den AI Act bestehen, sodass Akzeptanz und Vertrauen in KI entstehen kann.

Der EU AI Act ist ein Teil der regulatorischen Anforderungen, die beim Einsatz von KI im Gesundheitswesen zu berücksichtigen sind. Die Medical Device Regulation (MDR) für KI-Systeme mit medizinischer Zweckbestimmung und die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) beim Umgang mit sensiblen Patientendaten sind aber ebenso von großer Bedeutung.

Wer KI im Krankenhaus strategisch und rechtssicher einführen will, muss also nicht nur den AI Act im Blick haben, sondern auch verstehen, wann KI als Medizinprodukt gilt, welche Datenschutzpflichten greifen und welche Verantwortung Kliniken selbst tragen.

Künstliche Intelligenz wird die Gesundheitsversorgung grundlegend verändern, vor allem weil sie einige Chancen und Fähigkeiten mit sich bringt, die ein Mensch nicht hat und nicht haben kann. KI soll medizinisches Personal nicht ersetzen, aber so unterstützen, dass Diagnosen präziser, Dokumentation automatisiert und Ressourcen besser geplant werden. Dafür braucht die KI hochqualitative Daten. Denn die Qualität der Daten ist ein entscheidendes Maß, wie gut die Resultate oder Ergebnisse sind, die die KI aus den Daten ausarbeiten kann.

Einige Gesundheitseinrichtungen halten KI für strategisch wichtig, aber geringfügige Datenqualität und fragmentierte Datenstrukturen, die die Datenverfügbarkeit behindern, beeinflussen den Einsatz massiv. Um es mit anderen Worten auszudrücken: „Die Qualität und Performanz, mit der KI-Modelle und -Systeme klassifizieren, prognostizieren und Inhalte generieren, stehen und fallen mit der Qualität“ der verwendeten Daten. Und dieses Prinzip greift sowohl bei Test- und Trainingsphasen einer KI als auch im operativen Betrieb. Für IT-Verantwortliche im Krankenhaus heißt das, Datenqualität und Datenverfügbarkeit sind entscheidend, wenn es darum geht, das volle Potenzial von KI im Krankenhaus zu nutzen.

KI kann die Daten, wie sie oft noch in Kliniken vorliegen, nicht oder nur schwer nutzen. Patientendaten liegen oft noch verstreut in Krankenhausinformationssystem (KIS), in Labor- oder Radiologiesystemen oder anderen Dokumenten. Meist fehlen auch noch Standards für den Datenaustausch und Insellösungen machen das Ganze nicht einfacher, denn Datensilos bremsen den Einsatz von KI aus.

Typische Probleme sind unstrukturierte Formate. Beispielsweise wenn Befunde oder Arztbriefe noch als Freitext verfasst oder als Scan/PDF per E-Mail verschickt werden, denn „[…]Scans oder Handyfotos lassen sich nicht als strukturierte Daten in die Kliniksysteme überführen“. Und was nicht strukturiert erfasst ist, können KI-Systeme kaum nutzen. Beispielsweise kann ein KI-Modell nicht die Gesamtsituation eines Patienten analysieren, wenn Patientendaten über mehrere Systeme fragmentiert sind. In deutschen Krankenhäusern werden jährlich circa 150 Millionen Arztbriefe geschrieben, aber viele davon werden immer noch manuell oder nicht-interoperabel gespeichert. Wie soll KI diese Daten dann nutzen können?

Natürlich spielt auch die Datenmenge und -vollständigkeit eine Rolle dabei, wie effektiv eine KI arbeiten kann. Gerade in der Diagnostik beeinflussen Umfang und Qualität der Daten die Genauigkeit der KI-Ergebnisse und das natürlich bereits beim Training einer KI. Das Fraunhofer Institut für Kognitive Systeme (IKS) betont, dass die Datenbasis die Güte eines KI-Systems maßgeblich beeinflusst und der zeitaufwändigste Teil eines KI-Projekts sei.

Wenn KI lückenhafte oder fehlerhafte Daten nutzt, lernt sie die falschen Muster oder kann die Daten nicht richtig interpretieren. Welche Auswirkungen das beispielsweise auf die Qualität der Interpretation der Ergebnisse bildgebender Verfahren haben kann, mag man sich nicht vorstellen. „Unsicherheit und Bias sind häufig Resultate von Training auf unvollständigen oder ungenauen Daten“, warnt Fraunhofer IKS, und das führt zu unsicheren und potenziell verzerrten Resultaten. Ein anderes Beispiel lässt sich in der Früherkennung kritischer Zustände finden. Wenn Labordaten fehlen oder falsch erfasst sind, kann ein KI-Algorithmus zur Früherkennung Sepsis-gefährdeter Patienten gar nicht richtig funktionieren. Die Datenbasis, mit der KI trainiert wird, aber auch die, mit der sie agiert, ist entscheidend, um tragfähige Ergebnisse zu liefern.

Die Lösung für das oben geschilderte Problem wird also klarer: Es braucht strukturierte, einheitliche und leicht zugängliche Daten. Strukturierte Daten in Form klar definierter Einträge, Codes oder Formate machen es der KI überhaupt erst möglich, sinnvoll darauf zuzugreifen, sie auszuwerten und Muster zu erkennen.

Wesentlich ist dabei auch die Interoperabilität der IT-Systeme. Klar müssen die Daten strukturiert sein, aber sie müssen auch verständlich kommuniziert werden können. „Interoperabilität statt Datensilos“ lautet daher die Devise. Der Aufwand, HL7FHIR oder IHE-Protokolle zahlt sich aus. Denn standardisierte Schnittstellen machen einen flüssigen und sicheren Datenfluss KIS, Labor und Radiologie und anderen Bereichen möglich. Interoperable, strukturierte Daten bilden die Grundlage dafür, in einer weiteren Ausbaustufe KI in den Behandlungsprozess einzubeziehen. Vereinfacht gesagt: Erst wenn die Systeme miteinander kommunizieren können, kann eine KI mithören und unterstützen.

Beispielsweise zielt die Telematikinfrastruktur, koordiniert von der gematik, mit der elektronischen Patientenakte (ePA) darauf ab, einheitliche und strukturierte Gesundheitsdaten zur Verfügung zu stellen. Und sobald Patienteninformationen zentral und standardisiert vorliegen – egal ob Medikationspläne oder Bilddaten- können KI-Anwendungen diese Daten viel leichter verarbeiten.

KI kann in vielen Bereichen eines Krankenhauses hilfreich sein. Aber egal, ob es um Spracherkennung, Entscheidungsunterstützung oder Prozessoptimierung geht, all diese KI-Systeme stehen und fallen mit der Qualität der Daten, die ihnen zur Verfügung stehen.

Wenn relevante Informationen unvollständig, uneinheitlich oder gar nicht erst digital erfasst sind, kann eine KI nicht sinnvoll analysieren oder Vorschläge machen. Das betrifft sowohl die initiale Entwicklung und das Training von KI-Modellen als auch ihren Einsatz im Versorgungsalltag. Um verlässliche Zusammenhänge zu erkennen, braucht sie auch im Betrieb aktuelle, gut strukturierte und interoperabel verfügbare Daten.

Was kann man aus diesen Informationen jetzt ableiten? CIOs und IT-Leitungen sollten jeden Plan zur Einführung von KI zunächst als Datenprojekt betrachten. Das heißt konkret, Datensilos aufzubrechen, Datenflüsse analysieren, Standards implementieren und konsequentes Datenmanagement zu betreiben.

Das ist natürlich nicht alles auf einmal umsetzbar. Aber die elektronische Patientenakte einzuführen, HL7 FHIR umzusetzen oder Altbestände zu bereinigen sind alles wichtige Schritte. Und zwar nicht nur, aber auch für den erfolgreichen und sinnvollen Einsatz von KI in Krankenhäusern. Klar sind das technische Voraussetzungen, aber sie helfen auch dabei, Vertrauen bei Personal und Patienten zu schaffen. Denn durch strukturierte, einheitliche und zugängliche Daten schafft man die Grundlage für den KI-Einsatz im Krankenhaus und stärkt das Vertrauen in die Ergebnisse einer KI und eine neue Form der medizinischen Versorgung, die Daten zum Wohle der Patienten intelligent nutzt.

Vermutlich ist mittlerweile jeder auf irgendeine Art und Weise mit künstlicher Intelligenz (KI) in Kontakt gekommen oder hat zumindest schonmal davon gehört. Doch bevor wir tiefer einsteigen: Was ist KI eigentlich genau? KI ist ein Sammelbegriff für Algorithmen, die auf der Basis großer Datenmengen Muster erkennen, Entscheidungen treffen oder Aufgaben lösen können, die eigentlich menschliche Intelligenz erfordern würden. Das funktioniert über maschinelles Lernen oder das sogenannte Deep Learning, wodurch die KI aus den zur Verfügung gestellten Daten lernen kann.

Die Gesundheitsversorgung steht zunehmend unter Druck, den steigenden Bedarf und die Komplexität medizinischer Behandlungen erfüllen zu können. Ausgelöst wird dieser Druck mitunter durch den fortschreitenden demografischen Wandel, die zunehmende Anzahl chronischer Erkrankungen und den Fachkräftemangel. So kommen verschiedene Fragen seitens der Gesundheitsdienstleister auf. Wie lassen sich Betriebsabläufe effizienter gestalten, wie wird Personal entlastet und wie kann Patienten die beste Versorgungsqualität geboten werden? KI hat das Potenzial, die Antwort auf das Wie zu sein. Auch der Bevölkerung scheint das Potenzial von KI im Gesundheitswesen bewusst zu sein. Laut einer Umfrage halten 85 % der befragten Deutschen KI für eine riesige Chance in der Medizin und 71 % sagen, Ärzte sollten so oft wie möglich auf KI als Unterstützung zurückgreifen. Auch IT-Führungskräfte erkennen die Vorteile, die KI mit sich bringt, und sind bereit, mehr Geld dafür zu investieren. Aber was kann KI im Krankenhaus überhaupt leisten?

Künstliche Intelligenz kann im Krankenhaus auf verschiedenen Ebenen eingesetzt werden. Beispielsweise in der medizinischen Diagnostik, bei der Entlastung von Personal und in der Steuerung interner Abläufe. Grundsätzlich geht es darum, große Datenmengen in kürzester Zeit auszuwerten, Muster zu erkennen und darauf aufbauend fundierte Vorschläge oder Entscheidungen abzuleiten. Genau diese Fähigkeit wird im Krankenhaus zunehmend gebraucht, damit Versorgung effizienter, präziser und nachhaltiger wird.

Ein klassischer Anwendungsbereich ist die Unterstützung in der Diagnostik. KI-Systeme sind in der Lage, radiologische Bilddaten automatisch zu analysieren und Auffälligkeiten wie Lungenknoten oder Verkalkungen zu markieren. Das entlastet Radiologen bei Routineaufgaben und sorgt für mehr Sicherheit bei der Diagnosestellung, da Veränderungen erkannt werden können, die das menschliche Auge nicht wahrnehmen kann. Ein Beispiel dafür ist der AI-Rad Companion von Siemens Healthineers. Dieser wird bereits am Klinikum Braunschweig in der CT-Diagnostik eingesetzt.

Auch bei der medizinischen Dokumentation zeigt KI ihr Potenzial, denn gerade in der Pflege oder auf der Intensivstation kann die Dokumentation ein enormer Zeitfaktor sein. Das System Mona vom Aachener Unternehmen Clinomic ermöglicht es, Informationen per Spracheingabe oder intuitiver Eingabemaske direkt am Patientenbett zu erfassen. Laut Angaben des Unternehmens hat sich die Sana Kliniken AG für die Lösungen von clinomic beziehungsweise für Mona entschieden. Und wo weniger Zeit für Formulararbeit draufgeht, bleibt mehr Zeit für die direkte Versorgung der Patienten.

Darüber hinaus kann KI auch dabei helfen, Abläufe im Hintergrund zu optimieren und zu automatisieren. Systeme zur prädiktiven Ressourcenplanung können anhand von Daten zum Beispiel abschätzen, wann und wo Engpässe bei Betten, Personal oder Verbrauchsmaterialien entstehen. Dann können frühzeitig Dienstpläne angepasst werden oder automatische Materialnachbestellung erfolgen. Das senkt nicht nur Kosten, sondern reduziert auch die Fehleranfälligkeit in klinischen Prozessen. Und letztlich profitieren auch die Patienten durch weniger Wartezeiten, weniger Unterbrechungen und eine insgesamt strukturiertere Versorgung.

KI bringt außerdem das Potenzial für personalisierte Medizin mit sich. Durch die Kombination aus genetischen Informationen, Laborwerten und Behandlungsverläufen kann ein dafür ausgelegtes KI-System individuelle Risikoprofile erstellen oder Therapieentscheidungen datenbasiert unterstützen.

Auch in der Kommunikation zeigt sich, wie KI zur Verbesserung beitragen kann. In der BDH-Klinik Greifswald kommt beispielsweise ein tragbarer KI-Übersetzer zum Einsatz, der über 100 Sprachen unterstützt. Besonders in Notfallsituationen oder im Erstkontakt mit fremdsprachigen Patienten kann das sowohl für das Personal als auch für die Patientensicherheit enorm hilfreich sein.

Natürlich sind dies nur ein paar Beispiele und das Potenzial von KI im Krankenhaus ist noch viel größer. Aber sie machen deutlich, dass KI im Krankenhaus nicht länger Zukunftsthema ist, sondern vielerorts bereits gelebte Realität. Die Chancen, die sich durch KI ergeben, sind enorm. Die Herausforderung dabei liegt nun darin, diese Technologien sinnvoll zu integrieren, damit sie zu mehr Effizienz und Sicherheit führen. Denn wenn KI richtig um- und eingesetzt wird, kann klinische Versorgung individueller, effizienter und entlastender für alle Beteiligten werden.

So vielversprechend KI im Krankenhaus auch ist, es zeigt sich, dass es noch eine ganze Reihe an Hürden gibt, die einer flächendeckenden Einführung im Weg stehen. Diese Herausforderungen betreffen nicht nur die Technik, sondern auch Prozesse, Personal und Strukturen. Also eigentlich genau die Bereiche, in denen Krankenhäuser ohnehin bereits stark gefordert sind.

Viele KI-Anwendungen basieren auf der Analyse großer, strukturierter Datensätze. Doch genau daran mangelt es in vielen Häusern. Denn Daten liegen oft noch in unterschiedlichen Systemen ab, sind nicht standardisiert oder nur unzureichend gepflegt. Hinzu kommt, dass Gesundheitsdaten zu den sensibelsten überhaupt zählen und entsprechend hoch sind die Anforderungen an Datenschutz, Datensicherheit und Zugriffsregelungen. Gerade bei cloudbasierten Anwendungen (wie etwa dem AI-Rad Companion) müssen strikte DSGVO-Vorgaben eingehalten werden. Das ist ein Aufwand, der technisches und juristisches Know-how erfordert.

Die technische Integration in die bestehende Krankenhaus-IT kann auch eine Herausforderung sein. Viele KI-Systeme funktionieren zwar prinzipiell, sind aber nicht ohne Weiteres an Krankenhausinformationssysteme (KIS), Laborsysteme oder Bilddatenarchivierungen (PACS) angebunden. Das führt dazu, dass einzelne Lösungen isoliert bleiben und kein durchgängiger Datenfluss entsteht. Gerade in Häusern mit komplexen IT-Strukturen, die über Jahre gewachsen sind, ist das ein häufig unterschätztes Problem. Denn nicht selten führt das zu doppelten Arbeitsschritten oder inkonsistenter Datenpflege.

Der Fachkräftemangel ist ein Problem, das sich durch fast alle Bereiche zieht. Es fehlt schlicht an qualifizierten Fachkräften, die KI-Anwendungen nicht nur implementieren, sondern auch dauerhaft betreuen können. Oft fehlt Fachpersonal, um neue Technologien wie KI sinnvoll in den Betrieb zu integrieren. Schulung, Training und Change-Management sind aber notwendig, doch auch dafür braucht es Ressourcen, die vielerorts bereits knapp sind.

Selbst wenn die Technik funktioniert, bleibt die Frage: Wird sie angenommen? Die Akzeptanz neuer Technologien ist oft abhängig davon, wie nachvollziehbar, zuverlässig und unterstützend sie wahrgenommen wird. Viele Mitarbeitende fürchten, durch KI ersetzt zu werden, andere empfinden sie als zusätzliche Belastung. Dabei kann KI gerade dann gut funktionieren, wenn sie als Unterstützung verstanden wird. Entscheidend ist deshalb eine klare Kommunikation, partizipative Einbindung und ausreichend Zeit, um mit neuen Systemen vertraut zu werden.

KI-Systeme im medizinischen Bereich unterliegen umfangreichen rechtlichen Anforderungen. Anwendungen, die eine direkte Auswirkung auf Diagnostik oder Therapie haben, gelten als Medizinprodukte und müssen entsprechend zugelassen sein – etwa nach EU-MDR oder dem Medizinproduktegesetz. Die EU-Verordnung zum Einsatz von KI (AI Act) wird hier voraussichtlich zusätzliche Pflichten bringen, etwa im Bereich Risikoklassifizierung, Transparenz oder Überwachung. Für Krankenhäuser bedeutet das, dass sie sich nicht nur auf die Technologie, sondern auch auf deren rechtlichen Rahmen vorbereiten müssen und das inklusive Fragen zur Haftung, Dokumentation und Qualitätssicherung.

KI wird im Krankenhaus gebraucht und es gibt schon Lösungen, die konkrete Probleme adressieren und für Entlastung sorgen können. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass die Einführung von KI nicht einfach ist. Denn dabei müssen technische, organisatorische und kulturelle Hürden überwunden werden.

Damit KI im Versorgungsalltag tatsächlich einen nachhaltigen Mehrwert bietet, braucht es mehr als einzelne Tools, sondern eine Strategie, eine klare Zielsetzung, geeignete Rahmenbedingungen und nicht zuletzt Akzeptanz auf allen Ebenen eines Krankenhauses. Kliniken, die sich frühzeitig mit diesen Fragen beschäftigen, können langfristig von den Vorteilen von KI profitieren.

Aber was braucht es, damit KI im Krankenhaus sinnvoll eingesetzt werden kann? Welche technischen und organisatorischen Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Welche Rolle spielen Datenqualität, IT-Infrastruktur und Governance? Und wie gelingt es, Mitarbeitende mitzunehmen, statt sie zu überfordern? Wie kann KI letztendlich wirklich zu einer Entlastung und besseren Patientenversorgung führen? All das sind zentrale Fragen, denn zwischen Vision und wirklicher Verbesserung der Versorgung liegt vor allem eines: Umsetzung.

Der Prozess der digitalen Transformation im deutschen Gesundheitswesen ist geprägt durch das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG), die elektronische Patientenakte (ePA) und steigende Anforderungen an Qualität, Effizienz und Patientenorientierung. Ein entscheidender Erfolgsfaktor rückt dabei zunehmend in den Fokus: Interoperabilität. Sie ist die Basis, damit digitale Systeme miteinander kommunizieren, Daten sinnvoll genutzt werden und Innovationen wirksam greifen. Für Krankenhäuser bedeutet das, sich intensiv mit technologischen Standards, regulatorischen Rahmenbedingungen und organisatorischen Fragen auseinanderzusetzen.

Interoperabilität beschreibt die Fähigkeit verschiedener IT-Systeme, Daten auszutauschen, richtig zu verstehen und sinnvoll weiterzuverarbeiten. Es reicht nicht, wenn Daten nur von System A zu System B übertragen werden – sie müssen auch inhaltlich, strukturell und organisatorisch nachvollzogen werden können. Fachlich unterscheidet man dabei verschiedene Ebenen. Die technische Interoperabilität sorgt dafür, dass Systeme überhaupt verbunden sind, zum Beispiel über Netzwerke, Schnittstellen oder Übertragungsprotokolle. Die syntaktische (oder strukturierte) Interoperabilität stellt sicher, dass Daten in einem standardisierten Format vorliegen, sodass die empfangenden Systeme sie automatisch lesen und verarbeiten können. Die semantische Interoperabilität wiederum garantiert, dass die Bedeutung der ausgetauschten Daten überall gleich verstanden wird. Hier kommen standardisierte Begriffe wie SNOMED CT für medizinische Fachbegriffe oder LOINC für Labordaten ins Spiel. Schließlich beschäftigt sich die organisatorische Interoperabilität mit den internen Abläufen und Verantwortlichkeiten. Nur wenn die Mitarbeitenden entsprechend geschult sind und die Prozesse gut aufeinander abgestimmt sind, kann die technische Interoperabilität ihr volles Potenzial entfalten.

Krankenhäuser setzen heute auf IT-Systeme wie Klinikinformationssysteme (KIS), Radiologie- und Laborinformationssysteme, PACS-Archive, Medikationsmanagement, Patientenportale und viele spezielle Lösungen. Wenn diese Systeme nicht gut miteinander verbunden sind, entstehen sogenannte Datensilos, in denen Informationen nur schwer oder gar nicht weitergegeben werden können. Das führt oft zu doppelter oder fehlerhafter Dateneingabe, Verzögerungen im Behandlungsprozess, unvollständigen Patientenakten und erschwert die Nutzung von Daten für innovative Ansätze. In einem gut vernetzten System fließen elektronische Arztverordnungen direkt in die Apotheken- und Pflegesoftware, Laborergebnisse stehen standardisiert und in Echtzeit bereit und Gerätedaten von Monitoren oder Beatmungsgeräten werden automatisch in die Patientenakten eingetragen. Besonders wichtig ist auch, dass der Austausch zwischen verschiedenen Gesundheitsbereichen nahtlos funktioniert – etwa mit Hausärzten, Fachärzten oder Reha-Einrichtungen. Insgesamt ist die Interoperabilität die Grundlage, damit die Versorgung für Patienten kontinuierlich, effizient und auf sie zugeschnitten bleibt.

HL7 Version 2 (V2) ist seit vielen Jahren der Standard, wenn es um den Austausch von Nachrichten im Krankenhaus geht. Es sorgt dafür, dass Abläufe wie die Aufnahme von Patienten, die Auftragserteilung für Labore oder die Übermittlung von Befunden reibungslos funktionieren. Ergänzt wird das Ganze durch HL7 CDA (Clinical Document Architecture), das sich auf strukturierte medizinische Dokumente spezialisiert hat, zum Beispiel Arztbriefe oder Entlassungsberichte. Obwohl beide Standards sich bewährt haben, stoßen sie bei Digitalisierungsprojekten immer häufiger an ihre Grenzen, weil sie ziemlich komplex, wenig flexibel sind und sich nicht optimal für webbasierte Anwendungen eignen.

Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) wurde entwickelt, um diese Defizite zu überwinden. FHIR basiert auf modernen Web-Technologien wie REST-APIs, JSON und XML. Statt große, allumfassende Nachrichten zu versenden, arbeitet es mit kleinen, unabhängigen Einheiten namens „Ressourcen“ – beispielsweise Patient, Diagnose oder Beobachtung. Diese Ressourcen können gezielt abgerufen, kombiniert und verarbeitet werden. Dadurch lassen sich Integrationsprojekte schneller umsetzen, mobile und cloudbasierte Anwendungen einfacher entwickeln und neue digitale Dienste (zum Beispiel KI-Anwendungen) effizient einbinden. FHIR bietet eine hohe Flexibilität, eine starke internationale Community und praxisnahe Implementierungshilfen. Damit ist FHIR nicht nur eine technische Lösung, sondern eine strategische Entscheidung für die Zukunft im Gesundheitswesen.

In deutschen Krankenhäusern ist der schnelle und sichere Austausch von Behandlungsdaten essenziell. Dabei schafft ISiK (Informationstechnische Systeme in Krankenhäusern), entwickelt von der gematik, hierfür eine verbindliche Grundlage. ISiK verbindet alle vor Ort eingesetzten IT-Systeme, sodass relevante Informationen direkt dort ankommen, wo sie gebraucht werden.

Basierend auf dem internationalen FHIR-Standard (Fast Healthcare Interoperability Resources) legt ISiK fest, wie zentrale Anwendungsfälle wie Patientenaufnahme, Diagnosen, Medikationen oder Behandlungsverläufe interoperabel abgebildet werden müssen. Das fördert einen medienbruchfreien Datenaustausch und verbessert die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Systemen im Krankenhaus. Die Implementierung von ISiK ist gesetzlich vorgeschrieben. Einige Module mussten bereits umgesetzt werden und weitere Module, wie beispielsweise die Terminplanung, sind bis Juli 2025 verpflichtend.

Neben HL7 und FHIR spielen auch andere Standards eine wichtige Rolle. IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) verbindet bestehende Standards in praxisnahen Integrationsprofilen, die Interoperabilität im klinischen Alltag ermöglichen. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) ist der Standard für den Austausch medizinischer Bilddaten, insbesondere in der Radiologie. SNOMED CT bietet eine umfassende medizinische Terminologie, die Diagnosen, Prozeduren und Befunde eindeutig beschreibt, während LOINC sich auf die Codierung von Labortests und klinischen Messwerten konzentriert. In Deutschland ist LOINC bereits weit verbreitet, während SNOMED CT durch die nationale Lizenz zunehmend an Relevanz gewinnt.

Der Weg zur Interoperabilität ist anspruchsvoll, denn viele Krankenhäuser arbeiten mit unterschiedlichen IT-Systemen, die oft auf veralteter Technologie basieren. Diese Legacy-Systeme unterstützen keine modernen Schnittstellen, was die Integration in eine interoperable Architektur erschwert. Proprietäre Datenformate machen es zudem schwer, neue Systeme anzuschließen und wenn keine einheitlichen Standards vorhanden sind, entstehen oft teure Sonderlösungen. Häufig fehlt es zudem an einer konsistenten Datenbasis mit einheitlichen Stammdaten, was den Weg zur Interoperabilität zusätzlich erschwert.

Um das Ganze voranzubringen, müssen Krankenhäuser klare Verantwortlichkeiten festlegen, die Mitarbeitenden gezielt schulen und neue Arbeitsabläufe aktiv einführen. Die IT-Abteilungen stehen dabei oft unter starkem Druck, weil sie zahlreiche Integrationsprojekte stemmen müssen, ohne den täglichen Betrieb zu vernachlässigen. Datenschutz- und IT-Sicherheitsanforderungen begleiten alle Projekte und machen klare Prozesse und Governance-Strukturen unverzichtbar. Besonders die Umstellung auf ISiK-konforme Schnittstellen ist kein rein technisches Update, sondern erfordert eine ganzheitliche Umstellung von Prozessen, Organisation und IT-Infrastruktur.

Interoperabilität ist kein optionales Projekt, sondern eine Daueraufgabe, die fest in der Digitalisierungsstrategie der Klinik verankert sein muss. Krankenhäuser sollten ihre bestehende IT-Architektur umfassend analysieren, bestehende und geplante Schnittstellen evaluieren und Integrationsprojekte gezielt priorisieren. Enge Zusammenarbeit mit Herstellern und Dienstleistern sichert, dass neue Systeme FHIR- und ISiK-konform implementiert werden. Parallel dazu gilt es, Know-how im eigenen Team aufzubauen, Verantwortlichkeiten klar zu definieren und interne Prozesse so zu gestalten, dass Interoperabilität nicht nur möglich ist, sondern auch aktiv im Alltag genutzt wird.

Interoperabilität ist das Fundament der digitalen Transformation im Krankenhaus. Sie entscheidet darüber, ob Kliniken ihre Potenziale ausschöpfen oder in fragmentierten Insellösungen verharren. Mit Standards wie HL7, FHIR, ISiK, IHE, DICOM, SNOMED CT und LOINC stehen mächtige Werkzeuge bereit, um Systeme zu verbinden und Daten wirklich nutzbar zu machen. Krankenhäuser, die diese aktiv nutzen, schaffen eine effizientere IT-Architektur. Außerdem legen sie den Grundstein für patientenzentrierte Innovationen, bessere Versorgung und langfristige Zukunftssicherheit.

Die digitale Transformation im Krankenhaus ist kein isoliertes IT-Projekt – sie betrifft Abläufe, Menschen und Unternehmenskultur. Change Management spielt dabei eine entscheidende Rolle, denn nur wenn Veränderungen bewusst gesteuert, Mitarbeitende eingebunden und Prozesse nachhaltig verändert werden, gelingt der Wandel. Genau hier setzen auch die Rollen des Chief Digital Officer (CDO) und des Chief Information Officer (CIO) im Krankenhaus an. Sie sind zentrale Schlüsselpersonen, wenn es darum geht, die Digitalisierung im Krankenhaus zu gestalten und erfolgreich umzusetzen.

Im Kontext von KHZG, steigenden Patientenerwartungen und wachsendem Innovationsdruck wird deutlich, dass es nicht nur ausreicht, neue Technik einzuführen. Die Organisation muss sich mit verändern. Der CDO und der CIO sind dabei die Brückenbauer zwischen Technologie, Strategie und Klinikalltag. Doch wer macht eigentlich was? Und wie lassen sich Doppelstrukturen oder Konflikte vermeiden?

Der Chief Digital Officer (CDO) ist der Stratege der Digitalisierung. Er entwickelt die digitale Vision des Krankenhauses, identifiziert Chancen und Trends und treibt Innovationen voran. Dabei geht es nicht nur um IT-Systeme, sondern um neue Versorgungsmodelle, Prozessoptimierungen und eine moderne Patient Journey. Der CDO übernimmt bereichsübergreifende Verantwortung, vernetzt Fachbereiche und sorgt dafür, dass digitale Innovationen im gesamten Krankenhaus ankommen.

Zu seinen konkreten Aufgaben zählen die Entwicklung und Steuerung der Digitalisierungsstrategie, die Priorisierung von Digitalisierungsprojekten, das Einwerben von Fördermitteln (z. B. aus dem KHZG) sowie die Auswahl und Zusammenarbeit mit externen Technologie- und Innovationspartnern. Der CDO etabliert digitale Governance-Strukturen, sorgt für Transparenz in der Projektlandschaft und stellt sicher, dass digitale Initiativen auf die strategischen Ziele der Klinik einzahlen.

Der CDO vermittelt zwischen Klinikleitung, Fachabteilungen und IT, schafft Transparenz und sorgt für ein gemeinsames Verständnis. Dabei spielt Change Management eine zentrale Rolle, denn der CDO kommuniziert die Vision, führt durch den Veränderungsprozess, nimmt Bedenken ernst und unterstützt die Mitarbeitenden beim digitalen Wandel. Ohne diese Change-Kompetenz bleiben Digitalisierungsstrategien oft wirkungslos.

Ein praktisches Beispiel: Bei der Einführung eines digitalen Medikationsmanagements entwickelt der CDO das strategische Zielbild, klärt mit der Geschäftsführung die Prioritäten und stellt sicher, dass die digitale Lösung in die Gesamtstrategie passt. Er sorgt dafür, dass neben der Technik auch Arbeitsweisen, Verantwortlichkeiten und Behandlungspfade einbezogen werden. Zusätzlich leitet er Pilotprojekte, mit denen das Krankenhaus digitale Anwendungen testet und bewertet, bevor diese breit ausgerollt werden.

Der Chief Information Officer (CIO) verantwortet die gesamte technische Infrastruktur des Krankenhauses. Er stellt sicher, dass IT-Systeme sicher, stabil und leistungsfähig sind – eine Grundvoraussetzung für jede Digitalisierungsstrategie. Seine Arbeit reicht von der Auswahl und Implementierung geeigneter Softwarelösungen über die Integration komplexer Systemlandschaften bis hin zum Management der IT-Budgets und der Steuerung externer IT-Dienstleister.

Zu den Kernaufgaben des CIO gehört die IT-Sicherheitsstrategie. Er sorgt für Datenschutz, entwickelt Notfallpläne, überwacht die IT-Compliance und stellt sicher, dass sensible Patientendaten geschützt bleiben. Dabei muss er oft mit begrenzten Ressourcen zurechtkommen, alte Legacy-Systeme am Laufen halten und gleichzeitig neue Technologien einführen. Der CIO ist der Realist, der zwischen den hohen Ansprüchen der Klinikleitung, den Ideen des CDO und den praktischen Herausforderungen der IT-Abteilungen vermittelt.

Auch hier ein Beispiel: Beim Projekt zum digitalen Medikationsmanagement stellt der CIO sicher, dass die gewählte Software mit den bestehenden Systemen kompatibel ist, die Daten sicher übertragen werden und das System stabil läuft. Er koordiniert die technische Umsetzung, arbeitet mit IT-Dienstleistern zusammen und stellt sicher, dass alle Beteiligten technisch geschult werden. Darüber hinaus prüft er, ob die eingesetzten Systeme skalierbar sind und wie sich künftige Updates oder Erweiterungen effizient einbinden lassen.

Zudem verantwortet der CIO die interne IT-Organisation, denn er baut Strukturen auf, die den steigenden Anforderungen gerecht werden, entwickelt interne Standards, organisiert das IT-Service-Management und sorgt dafür, dass die Support-Teams optimal arbeiten. Seine Arbeit ist die Basis dafür, dass Innovationen des CDO überhaupt realisiert werden können.

In der Praxis kann es zu Spannungen zwischen CDO und CIO kommen, weil sich ihre Aufgabenbereiche überschneiden. Während der CDO visionär neue Digitalprojekte vorantreibt, muss der CIO diese Innovationen technisch umsetzen und dabei auf Machbarkeit, Ressourcen und Stabilität achten. Gerade wenn Verantwortlichkeiten nicht klar geregelt sind, kommt es zu Konflikten. Das wurde auch bei Diskussionen im Rahmen von Branchenevents wie dem KH-IT-Clubabend deutlich.

Ein häufiger Streitpunkt: Wer hat das letzte Wort bei der Auswahl neuer Technologien? Wer priorisiert Projekte, wenn Ressourcen knapp sind? Und wer trägt die Verantwortung, wenn ein Digitalisierungsprojekt scheitert oder nicht die gewünschten Ergebnisse bringt? Ohne ein klares Rollenverständnis besteht die Gefahr, dass CDO und CIO in Konkurrenz geraten, was zu Doppelarbeit, ineffizienten Entscheidungswegen und Frust auf beiden Seiten führen kann.

Krankenhäuser sollten daher auf eine bewusst gestaltete Zusammenarbeit setzen. Das bedeutet, der CDO bringt die strategische Perspektive ein, der CIO die operative Umsetzungs- und Betriebskompetenz. Beide ergänzen sich, statt sich zu blockieren. Regelmäßige Abstimmungen, gemeinsame Zielvereinbarungen, transparente Priorisierungen und klar definierte Schnittstellen helfen dabei, Konflikte zu vermeiden und Synergien zu nutzen.

Veränderungen, die nur „von oben“ oder nur „aus der Technik“ kommen, stoßen häufig auf Widerstand. Erst wenn Vision und Machbarkeit zusammenkommen, entsteht Vertrauen und Akzeptanz. Besonders erfolgreich sind Teams, die institutionalisierte Abstimmungsformate zwischen CDO und CIO im Krankenhaus etabliert haben, beispielsweise in Form gemeinsamer Steuerungsgremien, Projekt-Boards oder digitaler Lenkungsausschüsse.

Basierend auf aktuellen Entwicklungen und der Dynamik der Branche ist zu erwarten, dass sich die Anforderungen an CDO und CIO im Krankenhaus in den kommenden Jahren weiter verändern werden. Der CDO wird voraussichtlich noch stärker Innovationsinitiativen verantworten, Digital-Health-Anwendungen vorantreiben und externe Partnerschaften mit Start-ups, Technologieanbietern oder Forschungsinstitutionen aufbauen. Der CIO hingegen wird sich verstärkt auf Themen wie Cybersecurity, Datenintegration, die Nutzung von Cloud-Technologien und den Aufbau moderner IT-Plattformen konzentrieren.

Beide Rollen werden weiter zusammenwachsen müssen, um die digitale Transformation als gemeinsamen Kraftakt zu stemmen. Krankenhäuser, die ihre Rollen sauber definieren, klare Mandate vergeben und eine Kultur der Zusammenarbeit schaffen, haben die besten Chancen, Digitalisierung nicht nur umzusetzen, sondern als Wettbewerbsvorteil zu nutzen.

Damit Krankenhäuser erfolgreich digitalisieren, braucht es sowohl visionäre Strategien als auch umsetzungsstarke IT-Fachleute. Der CDO bringt die strategische Vision und das Changemanagement, der CIO sorgt für operative Exzellenz und stabile Systeme. Beide gemeinsam bilden das Fundament, auf dem digitale Innovationen wachsen können.

Gerade in Zeiten von KHZG, wachsenden Patientenerwartungen und rasantem technologischem Wandel ist es entscheidend, diese Rollen bewusst zu definieren, aufeinander abzustimmen und mit klaren Mandaten auszustatten. Nur so gelingt es, die Digitalisierung nachhaltig umzusetzen. Und das zum Nutzen der Patienten, der Mitarbeitenden und der gesamten Organisation.

There are no results matching your search

Für den erfolgreichen Einsatz von Strategien, Technologien und Konzepten in Ihrem Unternehmen.

Willkommen bei unserem exklusiven Support für Bestandskunden. Hier finden Sie alle nötigen Informationen, um schnell und unkompliziert Hilfe bei technischen Anfragen zu erhalten.

Senden Sie uns Ihr Anliegen mit allen relevanten Details an:

Für eine direkte Unterstützung per Fernwartung, laden Sie bitte unser TeamViewer-Modul herunter:

Bitte beachten Sie: Dieser Kanal ist speziell für technische Anfragen unserer Bestandskunden vorgesehen. Für allgemeine Anfragen, Informationen zu unseren Dienstleistungen oder eine Erstberatung nutzen Sie bitte unser Kontaktformular oder schreiben Sie eine E-Mail an info@rewion.ucepts.de.