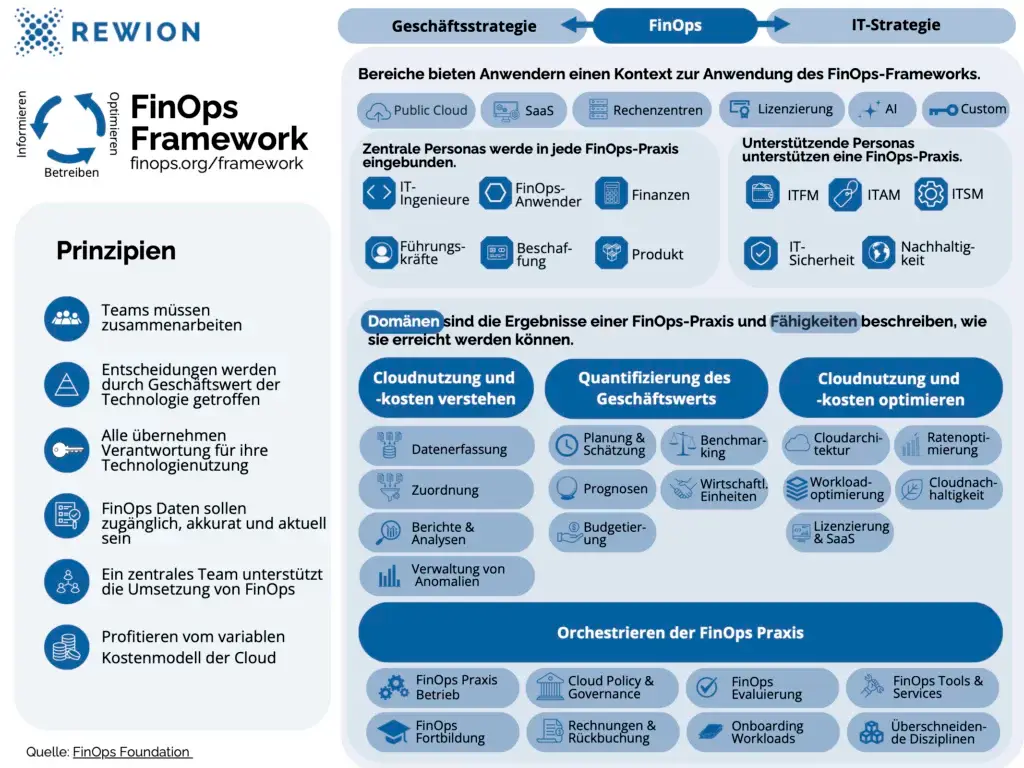

Die Verlagerung von IT-Infrastrukturen in die Cloud bringt neue Herausforderungen im Finanzmanagement mit sich. Variable Kostenmodelle und komplexe Abrechnungsstrukturen erfordern einen grundlegend anderen Ansatz als klassische IT-Budgetierung. Das FinOps Framework der FinOps Foundation bietet Unternehmen ein strukturiertes Rahmenwerk, um den maximalen Geschäftswert aus Cloud-Investitionen zu generieren.

Dieser umfassende Leitfaden erklärt alle Aspekte des FinOps Frameworks: von grundlegenden Konzepten über die verschiedenen Rollen bis hin zu spezialisierten Fähigkeiten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie eine Kultur der finanziellen Verantwortung etablieren, die alle Unternehmensbereiche umfasst und nachhaltigen Erfolg in der Cloud ermöglicht.

FinOps (Financial Operations) beschreibt eine kulturelle Praxis und ein operatives Framework, das Unternehmen dabei unterstützt, den geschäftlichen Nutzen ihrer Cloud-Investitionen zu maximieren. Die FinOps Foundation hat dieses Framework entwickelt, um bewährte Methoden und Grundsätze rund um die effektive Cloud-Nutzung zur Verfügung zu stellen.

Das Framework verfolgt drei zentrale Ziele:

Diese Ziele werden durch ein umfassendes System aus Richtlinien, Prinzipien und Best-Practice-Tipps erreicht. Besonders wichtig ist dabei, dass FinOps nicht einfach ein weiteres Tool oder eine Methodik ist. Es geht dabei um einen grundlegenden Kulturwandel in Unternehmen bewirken kann. Es bricht mit traditionellen Silos zwischen verschiedenen Abteilungen und schafft eine gemeinsame Grundlage für alle Beteiligten, wenn es um Cloud-Investitionen und deren geschäftlichen Nutzen geht.

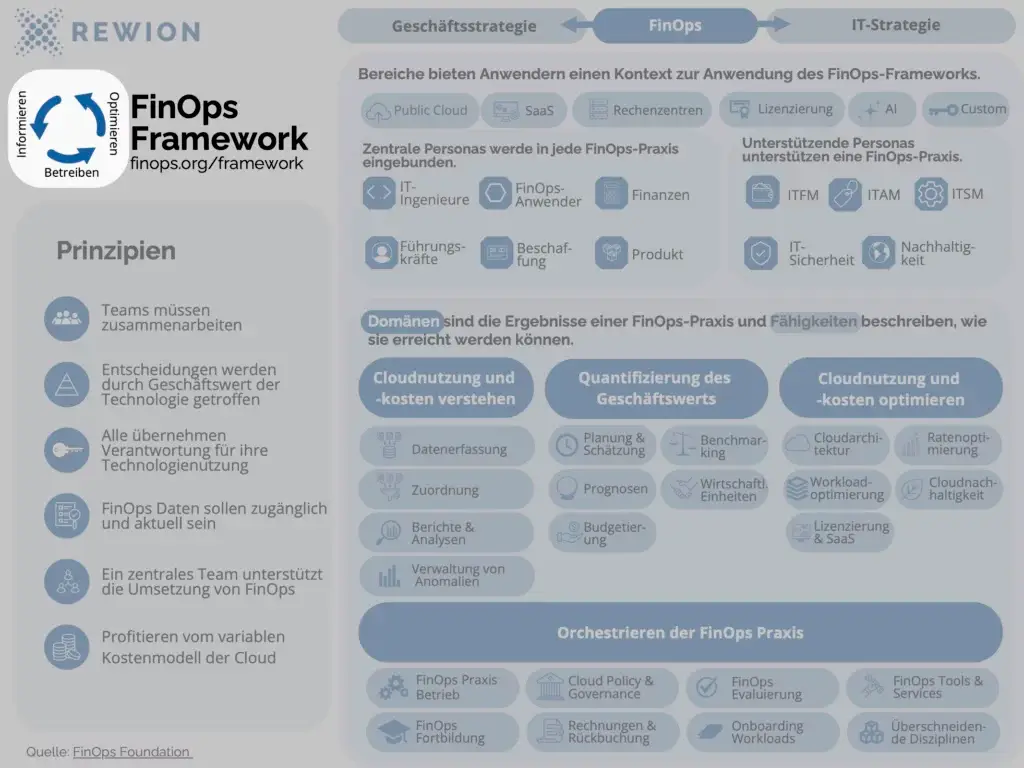

Das Framework gliedert sich in sieben zentrale Themengebiete, die zusammenwirken und sich gegenseitig verstärken. Diese strukturierte Herangehensweise ermöglicht es Unternehmen, FinOps systematisch einzuführen und kontinuierlich zu optimieren.

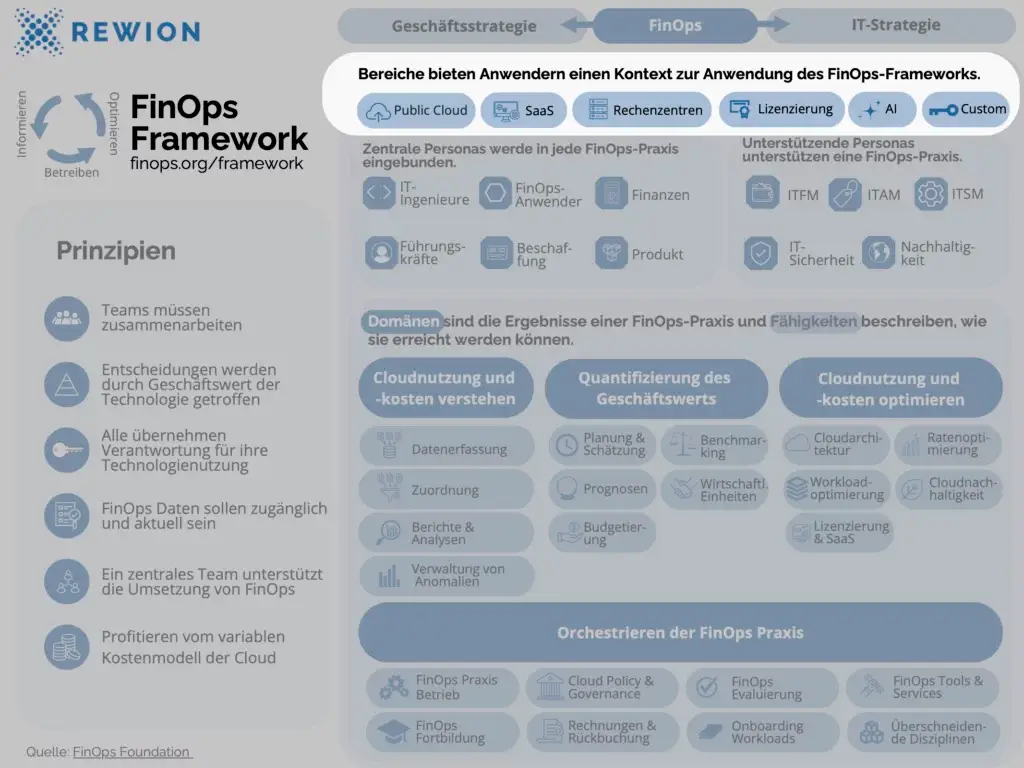

Ursprünglich für drei Kernbereiche konzipiert, umfasst das FinOps Framework heute sechs verschiedene Anwendungsgebiete und ist dadurch deutlich flexibler und breiter einsetzbar geworden. Diese Erweiterung spiegelt die wachsende Komplexität moderner IT-Landschaften wider und zeigt die Anpassungsfähigkeit des Frameworks an sich wandelnde Technologietrends.

Die Bereiche dienen einerseits als Kategorisierung und haben andererseits praktische Auswirkungen auf die Implementierung. Sie helfen bei der richtigen Wahl von Domänen, Fähigkeiten und Personas, die in einer spezifischen FinOps-Praxis relevant sind. Je nach gewähltem Bereich können unterschiedliche Rollen eine zentrale oder unterstützende Funktion einnehmen.

Public Cloud bleibt das primäre und am weitesten entwickelte Anwendungsgebiet des FinOps Frameworks. Hier geht es darum, Transparenz in die oft komplexen und variablen Kostenstrukturen von Cloud-Providern zu bringen. Unternehmen lernen, wie sie Reserved Instances optimal nutzen, Spot-Pricing strategisch einsetzen und durch Rightsizing ihre Ressourceneffizienz maximieren können. Gleichzeitig müssen sie Innovation und Experimentierfreude fördern, ohne dabei die Kostenkontrolle zu verlieren.

Software as a Service (SaaS) beschäftigt sich mit einer wachsenden Herausforderung in modernen Unternehmen: die dezentrale Beschaffung und Verwaltung von Cloud-Software. Teams buchen oft eigenständig SaaS-Tools, was zu Schatten-IT, Lizenzierungsproblemen und unkontrollierten Kosten führen kann. FinOps im SaaS-Bereich schafft Überblick über alle genutzten Tools, optimiert Lizenzverteilungen und fördert die Eigenverantwortung der Teams bei gleichzeitiger Kostentransparenz.

Rechenzentren mögen in einem Cloud-fokussierten Framework zunächst paradox erscheinen, sind aber essenziell für Unternehmen in Hybrid-Umgebungen. Hier unterstützt FinOps die Transformation traditioneller IT-Infrastrukturen hin zu nutzungsbasierten, kollaborativen Betriebsmodellen. Teams lernen, wie sie On-Premises-Ressourcen nach Cloud-Prinzipien verwalten und fundierte Entscheidungen über Workload-Migration treffen können.

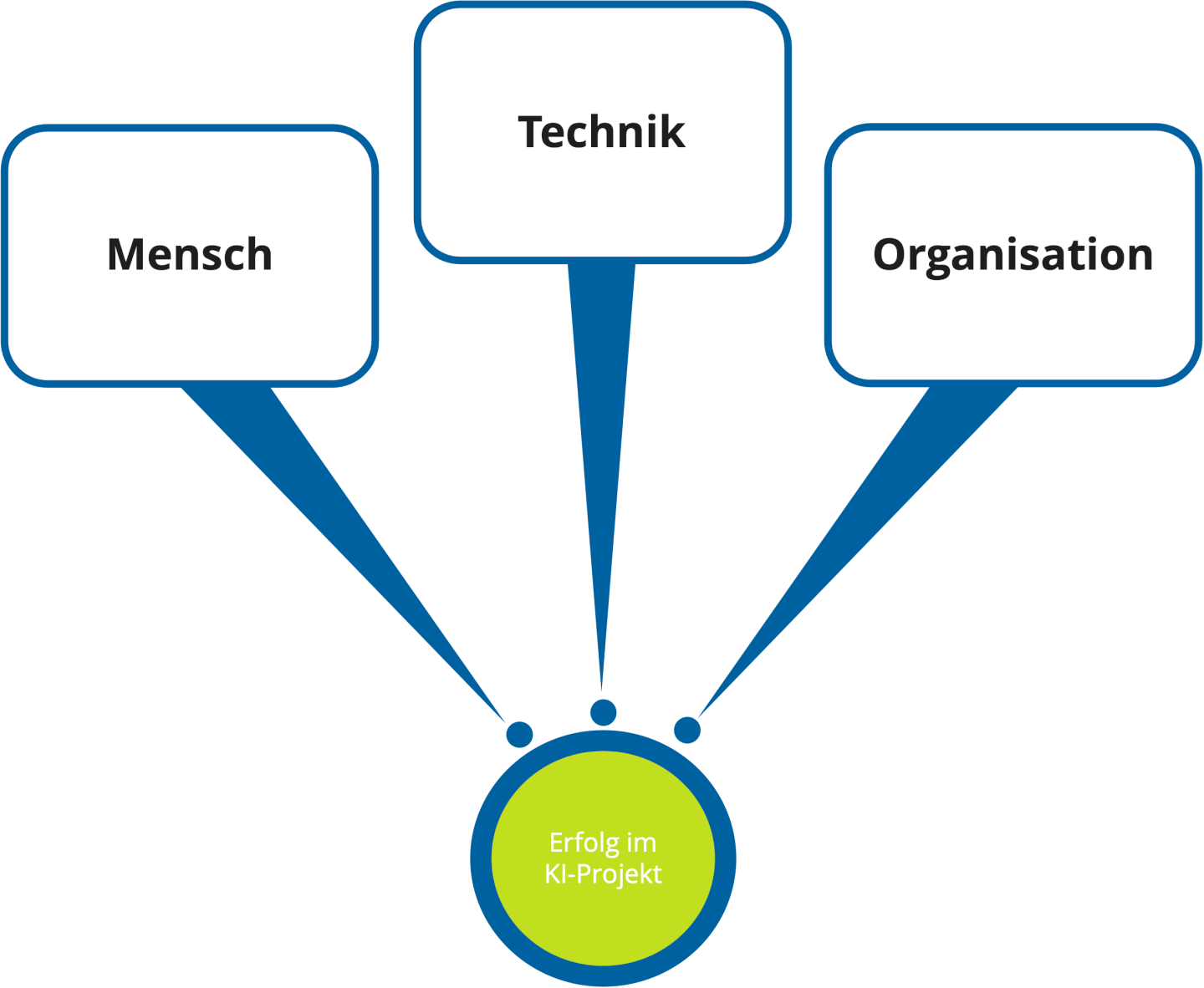

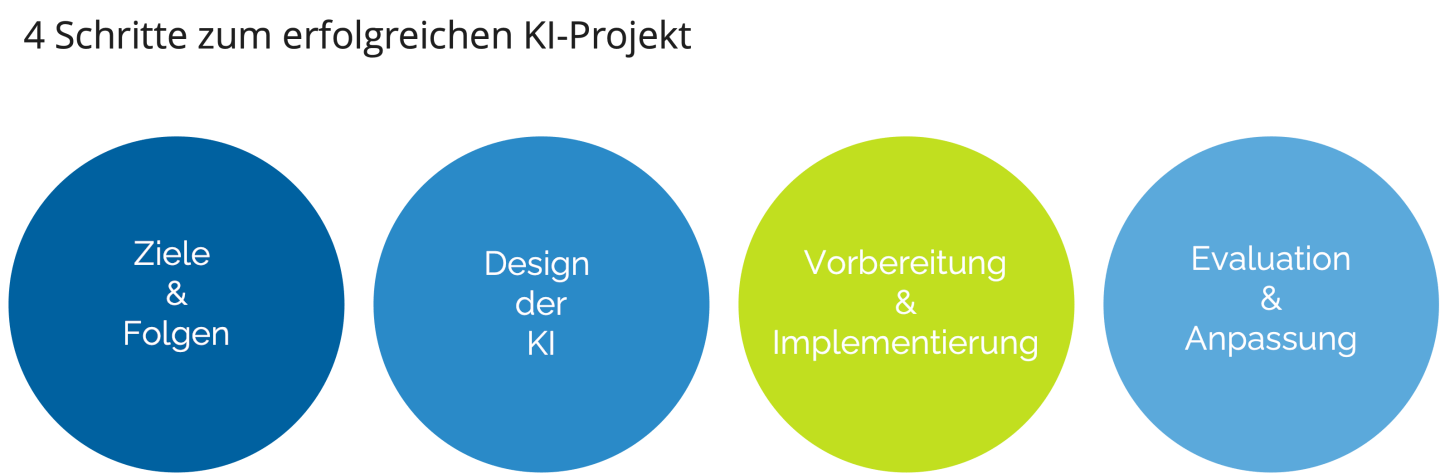

Künstliche Intelligenz wurde als völlig neuer Bereich hinzugefügt, da KI-Projekte individuelle Anforderungen an das Finanzmanagement und die Kostenplanung stellen. KI-Workloads sind oft unvorhersagbar, können enorme Ressourcen verbrauchen und erfordern spezialisierte Hardware. FinOps hilft dabei, diese Kosten zu verstehen, zu prognostizieren und zu optimieren, während gleichzeitig Innovation gefördert wird.

Lizenzierung bezieht sich auf die effiziente Verwaltung und Optimierung komplexer Software-Lizenzlandschaften. Dieser Bereich wird immer wichtiger, da Unternehmen mit einer Vielzahl von Lizenzmodellen von traditionellen Lizenzen bis hin zu nutzungsbasierten Modellen jonglieren müssen.

Individuelle Bereiche repräsentieren die neueste Ergänzung des Frameworks und ermutigen Unternehmen explizit dazu, FinOps an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Diese Flexibilität macht das Framework zukunftssicher und ermöglicht es, auch völlig neue Technologiebereiche zu adressieren.

Die Wahl des richtigen Anwendungsbereichs ist keine einmalige Entscheidung. Viele Unternehmen operieren parallel in mehreren Bereichen und entwickeln für jeden spezifische FinOps-Praktiken. Ein typisches Szenario kann ein Unternehmen sein, das gleichzeitig seine Public Cloud-Kosten optimiert, ein besseres SaaS-Management einführt und erste KI-Pilotprojekte startet. Entscheidend ist dabei die richtige Priorisierung und Ressourcenallokation. Nicht jeder Bereich erfordert die gleiche Aufmerksamkeit oder den gleichen Reifegrad. Die wichtige Herausforderung liegt darin, die Bereiche zu identifizieren, die den größten geschäftlichen Impact haben und dort die FinOps-Ressourcen zu konzentrieren.

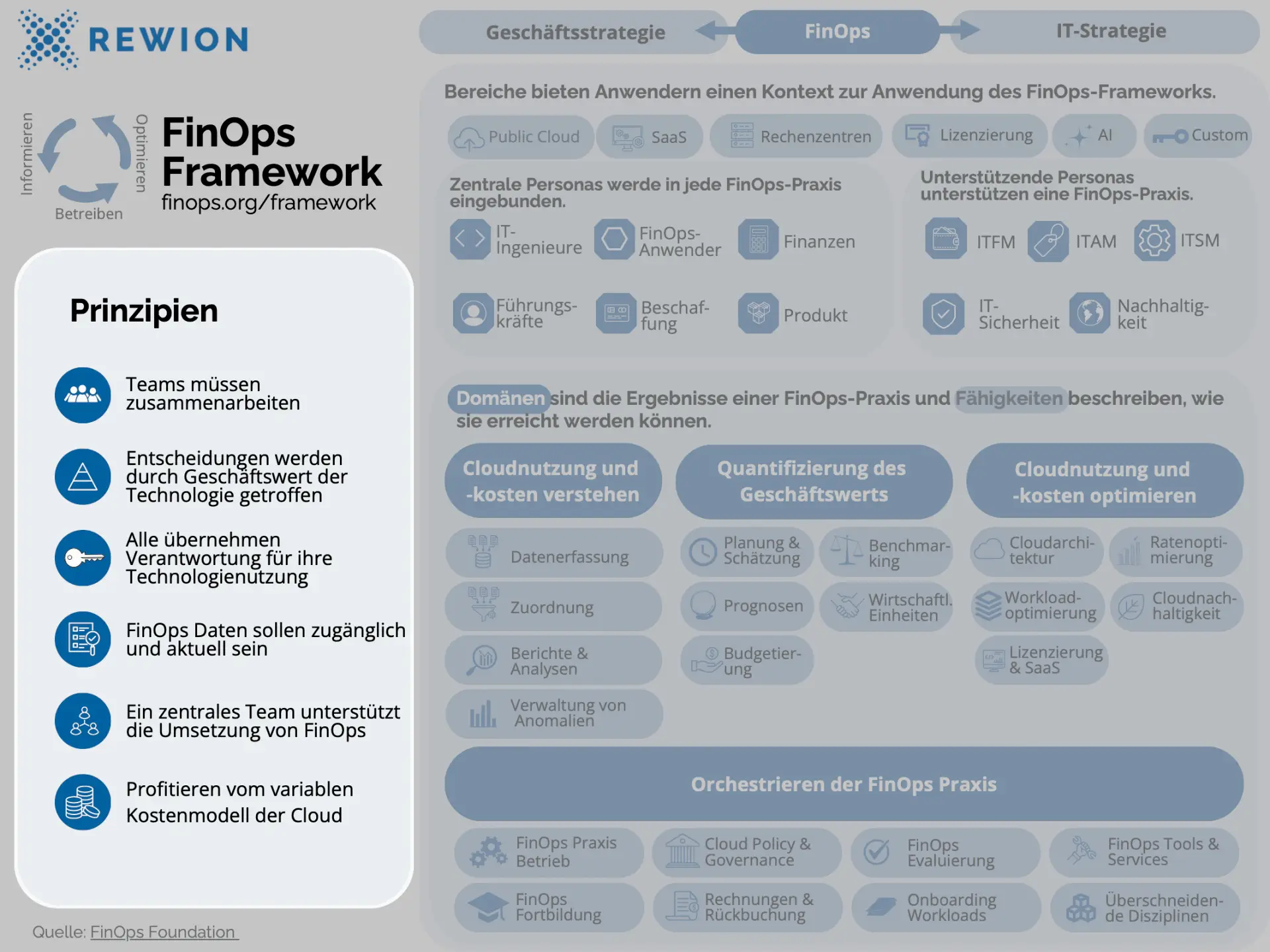

Die sechs FinOps Prinzipien bilden das Rückgrat jeder erfolgreichen FinOps Implementierung. Sie dienen als Entscheidungskompass in komplexen Situationen und helfen dabei, die richtige Balance zwischen Kostenkontrolle und Innovation zu finden.

Besonders wertvoll ist ihre Rolle beim Kulturwandel. FinOps erfordert oft eine fundamentale Veränderung in der Art, wie Unternehmen über Technologie und Finanzen denken. Die Prinzipien bieten dabei Orientierung und helfen, Widerstände zu überwinden, indem sie klare Erwartungen und gemeinsame Werte etablieren.

Teams müssen zusammenarbeiten

Dieser Grundsatz adressiert eines der größten Hindernisse traditioneller IT-Finanzierung: die Silobildung zwischen Abteilungen. FinOps macht deutlich, dass effektives Cloud-Kostenmanagement nur durch enge Kooperation zwischen Finance, IT und Business funktioniert. Das bedeutet beispielsweise, dass Finanzteams technisches Verständnis entwickeln müssen, während Entwicklungsteams sich auch mit Kostenfragen auseinandersetzen. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit führt zu besseren Entscheidungen und reduziert Konflikte um Budgets.

Entscheidungen werden durch den Geschäftswert der Technologie getroffen

Geschäftswertorientierte Entscheidungen stellen Veränderung dar: Anstatt sich ausschließlich auf Kostensenkung zu fokussieren, steht der tatsächliche Geschäftsnutzen von Cloud-Investitionen im Mittelpunkt. Dies bedeutet, dass eine teurere Lösung durchaus die richtige Wahl sein kann, wenn sie entsprechend mehr Wert generiert. Teams lernen, Cloud-Ausgaben als Investitionen zu betrachten und deren ROI entsprechend zu bewerten.

Alle übernehmen Verantwortung für ihr Technologienutzung

Dieser Grundsatz überträgt die Verantwortung für Technologienutzung von zentralen IT-Teams auf alle Nutzer. Jeder Entwickler, jede Abteilung und jedes Team wird für die eigene Cloud-Nutzung verantwortlich. Diese Dezentralisierung schafft natürliche Anreize für effiziente Ressourcennutzung, da die Verursacher der Kosten auch deren Auswirkungen spüren. Gleichzeitig erfordert sie umfassende Schulungen und Unterstützung.

FinOps Daten sollen zugänglich, akkurat und aktuell sein

Zugängliche und akkurate Daten bilden das Fundament für alle FinOps Aktivitäten. Ohne verlässliche, aktuelle und verständliche Kostendaten sind fundierte Entscheidungen unmöglich. Das erfordert oft erhebliche Investitionen in Dateninfrastrukturen, Automatisierung und Visualisierungstools. Die Herausforderung liegt einerseits in der technischen Bereitstellung und andererseits auch darin, komplexe Daten für verschiedene Zielgruppen verständlich aufzubereiten.

Ein zentrales Team unterstützt die Umsetzung von FinOps

Ein zentrales FinOps Team schafft die organisatorische Infrastruktur für erfolgreiche FinOps Praktiken. Dieses Team fungiert als interne Beratung, Toolanbieter und Wissenszentrum, ohne dabei die Verantwortung zu zentralisieren. Es entwickelt Standards, bietet Schulungen an und unterstützt bei komplexen Optimierungsprojekten. Seine Rolle ist vor allem befähigend, nicht kontrollierend.

Profitieren vom variablen Kostenmodell der Cloud

Dieses Prinzip ermutigt Unternehmen, die Flexibilität der Cloud aktiv für Kostenoptimierung zu nutzen. Das umfasst Strategien wie Auto-Scaling, die Nutzung von Spot-Instances für nicht-kritische Workloads und die intelligente Verteilung von Arbeitslasten basierend auf Kostenfaktoren. Das Prinzip steht im Gegensatz zu traditionellen IT-Ansätzen, die auf fixe Kapazitäten setzen.

Die Implementierung der Prinzipien erfordert oft kreative Ansätze und Geduld. Unternehmen entwickeln beispielsweise „Cloud Economics“-Schulungen für ihre Entwickler, führen regelmäßige „Cost Optimization Days“ ein oder etablieren Cross-funktionale Teams, die gemeinsam an Kostenoptimierung arbeiten.

Besonders wichtig ist die Erkenntnis, dass die Prinzipien als Gesamtbild wirken müssen. Ein Unternehmen kann nicht erfolgreich sein, wenn es nur einzelne Prinzipien befolgt, während andere vernachlässigt werden. Es braucht eine ausgewogene Implementierung aller sechs Bereiche.

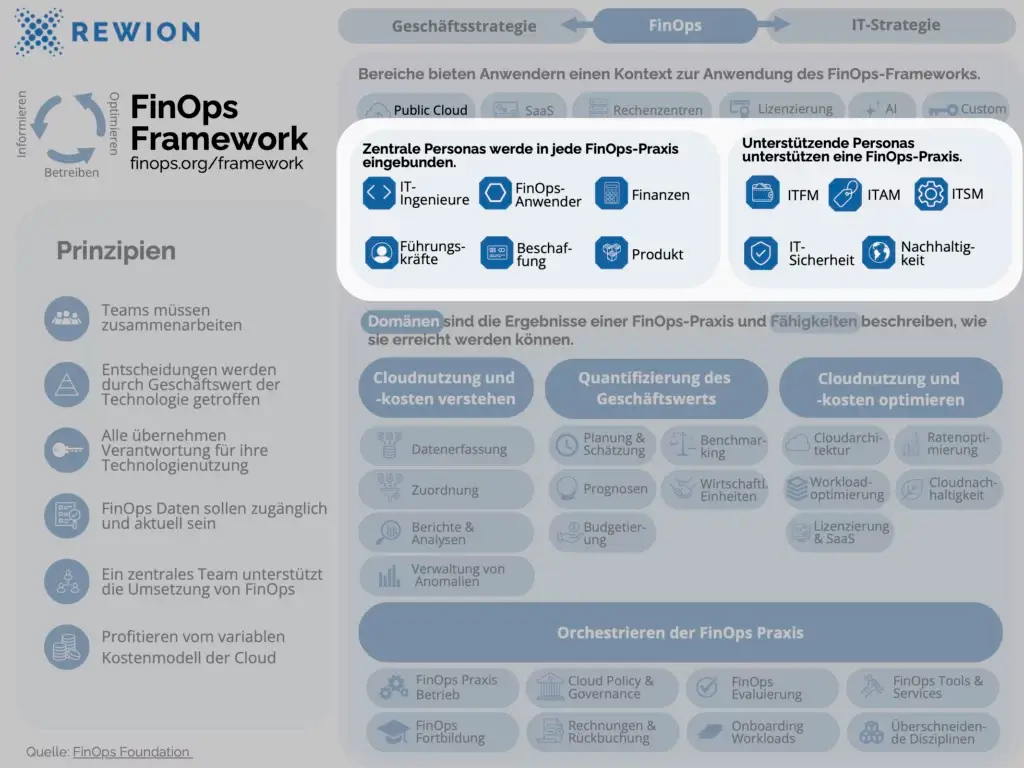

FinOps ist ein kollaboratives Framework, das den Erfolg verschiedener Stakeholder miteinander verknüpft. Die Definition von Personas hilft dabei, die komplexen Beziehungen und Abhängigkeiten zu verstehen, die in einer erfolgreichen FinOps Praxis entstehen. Diese Personas sind nicht starr definiert: Ein einzelner Mitarbeiter kann mehrere Personas repräsentieren, während in größeren Organisationen eine Persona aus mehreren Mitarbeitern bestehen kann.

Die Unterscheidung zwischen zentralen und unterstützenden Personas ist strategisch wichtig für die Ressourcenplanung und Prioritätensetzung.

Die unterstützenden Personas bringen spezialisierte Expertise ein, die je nach Unternehmen und Projekten unterschiedlich relevant ist.

Die erfolgreiche Integration aller Personas erfordert durchdachte Governance-Strukturen. Viele Unternehmen etablieren FinOps Committees oder Councils, die regelmäßige Reviews durchführen und strategische Entscheidungen treffen. Wichtig ist dabei, dass alle Personas eine Stimme haben, aber auch klare Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse definiert sind.

Der iterative Charakter von FinOps spiegelt eine zentrale Erkenntnis wider: Cloud-Optimierung ist niemals wirklich abgeschlossen. Technologien entwickeln sich weiter, Geschäftsanforderungen ändern sich und neue Optimierungsmöglichkeiten entstehen kontinuierlich. Die drei Phasen – Informieren, Optimieren und Betreiben – bilden einen Kreislauf, der Unternehmen dabei hilft, kontinuierlich zu lernen und sich zu verbessern.

Dieser Ansatz unterscheidet sich deutlich von traditionellen IT-Projekten, die typischerweise mit einer Go-Live-Phase enden. FinOps sieht, dass die wertvollsten Erkenntnisse oft erst nach der initialen Implementierung entstehen, wenn reale Nutzungsdaten verfügbar werden und Teams Erfahrungen sammeln.

Informieren

Die Informieren-Phase legt das Fundament für alle nachfolgenden Aktivitäten. Hier geht es darum, Datenquellen zu identifizieren, Kostenstrukturen zu verstehen und Transparenz über die aktuelle Cloud-Nutzung zu schaffen. Diese Phase ist oft komplexer als zunächst angenommen, da Cloud-Provider unterschiedliche Datenformate verwenden, Kosten in verschiedenen Währungen und Zeitzonen abrechnen können und die Zuordnung von Kosten zu Geschäftsbereichen technische und organisatorische Herausforderungen mit sich bringt.

Die Informieren-Phase hat vor allem Aufgaben rund um das Sammeln von Daten und um ihre Analyse:

Optimieren

Die Optimieren-Phase nutzt die in der ersten Phase gewonnenen Erkenntnisse zur Effizienzsteigerung. Hier werden konkrete Maßnahmen zur Kostensenkung und Performance-Verbesserung entwickelt und implementiert. Das kann von einfachen Maßnahmen wie der Identifikation ungenutzter Ressourcen bis hin zu komplexen Architektur-Optimierungen reichen.

Teams lernen, verschiedene Optimierungsstrategien zu bewerten und zu priorisieren:

Die Herausforderung liegt oft darin, kurzfristige Einsparungen gegen langfristige strategische Ziele abzuwägen. Teams entwickeln Frameworks zur Bewertung verschiedener Optimierungsoptionen und lernen, den ROI verschiedener Maßnahmen zu berechnen.

Betreiben

Die Betreiben-Phase überführt Optimierungen in den operativen Alltag und stellt sicher, dass Verbesserungen nachhaltig implementiert werden. Sie ist oft die anspruchsvollste Phase, da sie organisatorische Veränderungen, Schulungen und die Entwicklung neuer Prozesse erfordert.

Umgesetzt werden können beispielsweise ganz konkret:

Ein wichtiger Aspekt der FinOps Phasen ist ihre Flexibilität. Verschiedene Teams oder Projekte können sich gleichzeitig in unterschiedlichen Phasen befinden. Während ein Team bereits komplexe Optimierungen implementiert, kann ein anderes Team noch an der grundlegenden Datenerfassung arbeiten. Diese Parallelität erfordert koordinierte Planung, ermöglicht aber auch schnellere Fortschritte in verschiedenen Bereichen.

Die Phasen sind auch nicht strikt linear. Teams können zwischen Phasen wechseln, wenn neue Erkenntnisse entstehen oder sich Anforderungen ändern. Ein Team in der Betreiben-Phase kann zur Informieren-Phase zurückkehren, wenn neue Datenquellen verfügbar werden oder sich die Geschäftsanforderungen ändern.

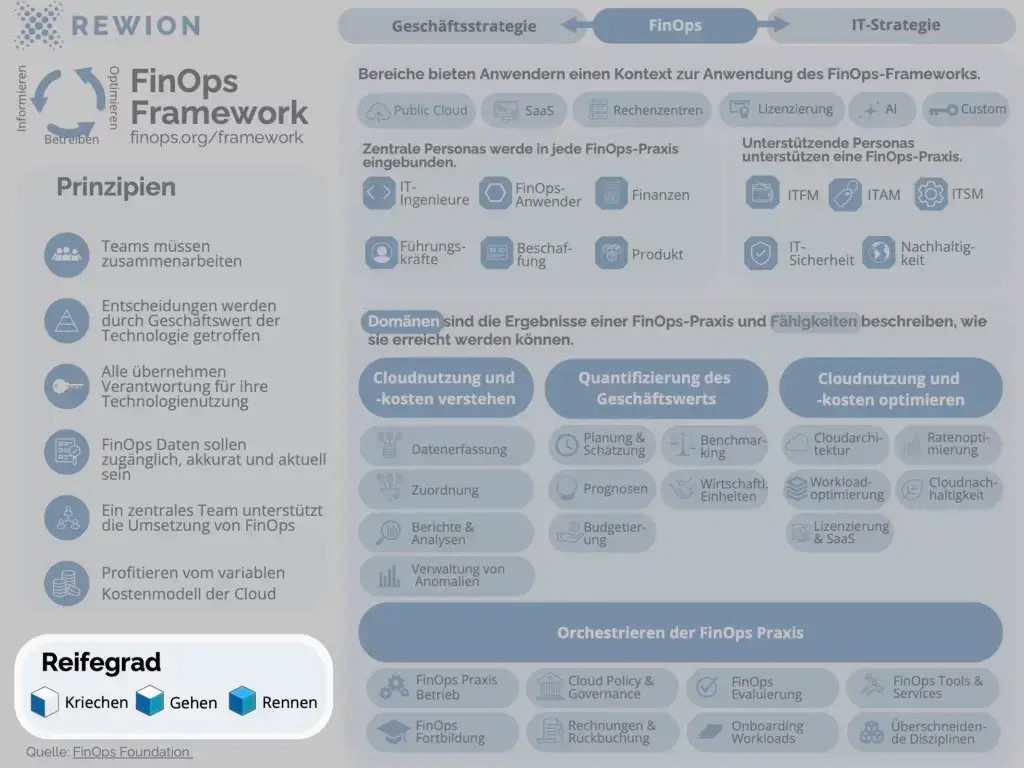

Das FinOps Reifegradmodell mit seinen drei Stufen – Kriechen, Gehen und Rennen – spiegelt eine wichtige Erkenntnis wider: Jede Stufe baut auf den Erfolgen und Lerneffekten der vorherigen auf und schafft die Voraussetzungen für die nächste Entwicklungsphase. Diese gestufte Herangehensweise hilft Unternehmen dabei, realistische Erwartungen zu setzen und Überforderung zu vermeiden. Teams können Erfolge in frühen Phasen feiern, während sie gleichzeitig ambitionierte langfristige Ziele verfolgen. Das Modell berücksichtigt auch, dass verschiedene Fähigkeiten unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeiten haben können.

Teams erreichen erste Kosteneinsparungen und entwickeln ein Verständnis für die Zusammenhänge zwischen technischen Entscheidungen und Kosten.

Prozesse werden dokumentiert und standardisiert. Außerdem beginnen Teams, komplexere Herausforderungen anzugehen, bewerten aber bewusst Aufwand gegen Nutzen. Sie identifizieren Sonderfälle und Randszenarien, entscheiden aber strategisch, für welche davon sich der Aufwand rentiert.

Die KPIs sind hochambitioniert und kontinuierliche Verbesserung ist selbstverständlich. Charakteristisch für diese Phase ist die proaktive Herangehensweise. Teams erkennen Probleme, bevor sie auftreten und haben fundierte Forecasting- und Budgetierungsmodelle entwickelt. Sie nutzen fortgeschrittene Analytics, Machine Learning für Kostenoptimierung und haben umfassende Governance-Strukturen etabliert.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Reifegradmodells ist, dass nicht jede Fähigkeit den höchsten Reifegrad erreichen muss. Unternehmen müssen strategisch entscheiden, wo Investitionen in höhere Reifegrade den größten Business Value generieren. Eine Fähigkeit auf Gehen-Niveau kann durchaus ausreichend sein, wenn die Ressourcen besser in anderen Bereichen eingesetzt werden können.

Die Bewertung des aktuellen Reifegrads hilft auch bei der Priorisierung von Verbesserungsmaßnahmen. Teams können systematisch identifizieren, wo Quick Wins möglich sind und wo langfristige Investitionen erforderlich sind. Das Modell dient als Roadmap für die kontinuierliche Weiterentwicklung der FinOps Fähigkeiten.

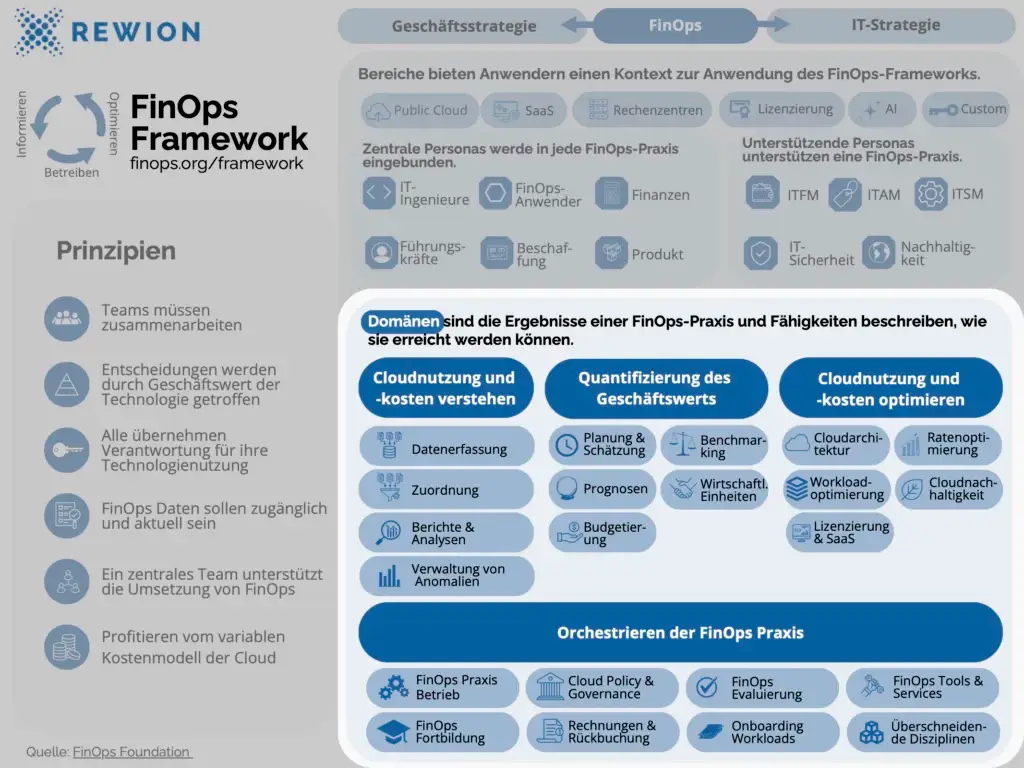

Die vier FinOps Domänen schaffen eine logische Struktur für die Organisation von FinOps Aktivitäten und deren geschäftlichen Ergebnissen. Diese Strukturierung hat praktische Auswirkungen auf die Ressourcenallokation, Teamorganisation und Erfolgsmessung. Jede Domäne thematisiert spezifische Geschäftsbedürfnisse und ermöglicht es Unternehmen, ihre FinOps Investitionen gezielt zu steuern.

Die Domänen funktionieren als Portfolio-Management-Tool für FinOps Aktivitäten. Teams können bewerten, in welchen Domänen und Fähigkeiten sie bereits stark sind und wo Investitionen den größten Mehrwert bringen. Diese strategische Sichtweise verhindert, dass FinOps zu einem rein technischen Projekt wird und stellt sicher, dass alle Aktivitäten auf messbare Geschäftsergebnisse ausgerichtet sind.

Nutzung und Kosten verstehen

In dieser Domäne haben Teams die Aufgabe, Cloud- und Technologienutzung zu verstehen und einen Überblick über die bestehenden Kosten zu ermöglichen. Sie ist damit die Basis für FinOps, da sie Strukturen und Datenquellen für Vergleiche und Transparenz schafft. Alle relevanten Informationen werden gesammelt und aufbereitet, um sie in verschiedenen Bereichen und für verschiedene Rollen nutzbar zu machen.

Diese Domäne umfasst folgende Fähigkeiten:

Quantifizierung des Geschäftswerts

In der nächsten Domäne geht es darum, den Zusammenhang zwischen Kosten, Nutzung und dem daraus entstehenden Geschäftswert transparent zu machen. Teams haben die Aufgabe, Ausgaben Budgets zuzuordnen, relevante Kennzahlen zu definieren und Prognosen zu erstellen. So unterstützt die Domäne dabei, Investitionen besser zu bewerten und zu steuern.

Diese Domäne umfasst folgende Fähigkeiten:

Nutzung und Kosten optimieren

In dieser Domäne soll die Ressourcennutzung sowie die Kosten hin zu maximaler Effizienz und Wertschöpfung optimiert werden. Der Fokus liegt auf einer Ressourcennutzung nur bei geschäftlichem Mehrwert sowie bei hoher Nachhaltigkeit und niedrigen Kosten.

Diese Domäne umfasst folgende Fähigkeiten:

FinOps Aktivitäten steuern

Diese Domäne hat das Ziel, FinOps anhand entsprechender organisatorischer Rahmenbedingungen erfolgreich in den Alltag im Unternehmen zu integrieren. Sie fokussiert sich auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung der FinOps Aktivitäten, aber auch auf Schulungen, die Integration von FinOps in Unternehmensprozesse und eine fundierte Governance für den Einsatz.

Diese Domäne umfasst folgende Fähigkeiten:

Die vier Domänen verstärken sich gegenseitig: Ein besseres Verständnis führt zu gezielteren Optimierungen, erfolgreiche Optimierungen erhöhen die Glaubwürdigkeit und Unterstützung für FinOps-Initiativen und eine starke Orchestrierung stellt sicher, dass Erfolge nachhaltige Vorteile mitbringen.

Teams lernen außerdem, Portfolio-Effekte zu nutzen: Investitionen in Datenqualität zahlen sich in allen anderen Domänen aus, während erfolgreiche Optimierungsprojekte Ressourcen für weitere Verbesserungen freisetzen. Wichtig ist grundsätzlich, die richtige Balance und Reihenfolge der Aktivitäten über alle Domänen hinweg zu finden.

Das FinOps Framework hat sich als unverzichtbares Instrument für Unternehmen etabliert, die ihre Cloud-Investitionen strategisch verwalten möchten. Durch die modulare Struktur ist eine individuelle Implementierung möglich, während die bewährten Praktiken einen verlässlichen Rahmen für den erfolgreichen Einsatz bieten.

Neben Kosteneinsparungen kann FinOps auch für eine kulturelle Transformation im Unternehmen sorgen, die Silos zwischen IT, Finanzen und Business überwindet. So können Unternehmen bessere Entscheidungen treffen und nachhaltig ihren Geschäftserfolg steigern.

In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt ist Effizienz der Schlüssel zum Erfolg. Unternehmen sind ständig auf der Suche nach Wegen, ihre Prozesse zu optimieren und ihre Produktivität zu steigern. Hier kommt SAP Build Process Automation (SAP BPA) ins Spiel, eine Komponente der SAP Business Technology Platform (SAP BTP). Dieser Artikel bietet einen einleitenden Überblick über SAP BPA, erläutert seine Funktionen und Vorteile und gibt Aufschluss darüber, wann und warum Unternehmen diesen Service nutzen sollten.

SAP Build Process Automation ist ein Service der SAP BTP, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren. Durch die Nutzung von Robotic Process Automation (RPA) und Workflow Automation ermöglicht SAP BPA die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben und Prozesse, die bisher manuell durchgeführt wurden. Dies reduziert nicht nur die Fehleranfälligkeit, sondern steigert auch die Effizienz und Produktivität der Mitarbeiter.

Im Überblick bietet SAP BPA eine Vielzahl von Funktionen, die Unternehmen bei der Optimierung ihrer Prozesse unterstützen.

SAP Build Process Automation hilft Ihnen, die Prozesseffizienz und -agilität durch eine Low-Code/No-Code-Prozessautomatisierung zu verbessern. Angesichts knapper Entwicklerressourcen müssen Projekte priorisiert werden, was die gesamten Bemühungen zur Prozessautomatisierung verlangsamt. SAP BPA bietet daher eine Lösung an eine breite Zielgruppe innerhalb eines Unternehmens:

Die Vorteile von SAP Build Process Automation sind vielfältig und umfassen sowohl betriebliche als auch strategische Aspekte:

Die Implementierung von SAP Build Process Automation ist in verschiedenen Szenarien sinnvoll:

Im Überblick bietet SAP Build Process Automation Unternehmen eine leistungsstarke Plattform zur Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse. Durch die Nutzung von RPA und Workflow Automation können Routineaufgaben effizienter und genauer erledigt werden, was zu erheblichen Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerungen führt. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die nahtlose Integration in die SAP-Umgebung machen SAP BPA zu einer attraktiven Lösung für Unternehmen jeder Größe und Branche.

Wenn Ihr Unternehmen von hohen manuellen Arbeitsaufwänden, komplexen Workflows oder dem Bedarf nach Skalierbarkeit betroffen ist, könnte SAP Build Process Automation die richtige Lösung für Sie sein. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Prozesse zu optimieren und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, indem Sie von den leistungsstarken Automatisierungsmöglichkeiten durch SAP BPA profitieren.

Sind Sie bereit, die Effizienz und Produktivität Ihres Unternehmens auf das nächste Level zu heben? Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die SAP Build Process Automation Ihnen bietet, und beginnen Sie noch heute mit der Automatisierung Ihrer Geschäftsprozesse. Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen, vereinbaren Sie eine Demo oder sprechen Sie direkt mit einem unserer Experten, um zu erfahren, wie SAP BPA speziell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten werden kann. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Prozesse zu optimieren und sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu sichern. Starten Sie jetzt Ihre Reise zur digitalen Transformation mit SAP Build Process Automation!

Das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) ist ein Meilenstein in der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens. Mit einem Budget von über 4 Milliarden Euro unterstützt es Krankenhäuser bei der Modernisierung ihrer digitalen Infrastruktur. Schwerpunkte sind die Entwicklung von Patientenportalen, elektronischer Dokumentation, digitalem Medikamentenmanagement und IT-Sicherheit. Bis zum 30. Juni 2024 erfolgt eine umfassende Evaluation des Digitalisierungsfortschritts in den Krankenhäusern. Diese Frist setzt Krankenhäuser unter Druck, ihre digitalen Kapazitäten zeitgerecht zu verbessern und effektiv zu nutzen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Was benötigen die Krankenhäuser, um in den kommenden sechs Monaten weitere entscheidende Schritte in Richtung Digitalisierung zu vollziehen? Welche Technologien und Strategien sind notwendig, um die Herausforderungen der nächsten Phase zu meistern und die Vorteile der digitalen Transformation vollständig zu nutzen? Oft mangelt es an einer umfassenden Digitalisierungsstrategie. Hier präsentieren wir einen Leitfaden von der Ist-Zustandsanalyse bis zur Entwicklung einer umfassenden DigitalHealth-Roadmap.

Die Digitalisierungsgrade in deutschen Krankenhäusern variieren stark. Während einige Einrichtungen fortschrittliche Technologien nutzen, hinken andere hinterher. Dieser heterogene Stand spiegelt die komplexen Herausforderungen und unterschiedlichen Ressourcen wider. Eine umfassende Strategie fehlt oft, was die effektive Nutzung der begrenzten Budgets erschwert. Die Digitalisierung darf nicht Selbstzweck sein, sondern muss einen klaren Mehrwert für den Patienten bieten.

Eine klare Roadmap mit definierten kurz- und langfristigen Zielen ist für den Erfolg der Digitalisierung im Krankenhaus unerlässlich.

Eine maßgeschneiderte Digitalisierungsstrategie ist für Krankenhäuser unverzichtbar. Sie ermöglicht es, den Herausforderungen der digitalen Ära gezielt zu begegnen und die Patientenversorgung zu verbessern. Dieser Blogbeitrag betont die Notwendigkeit, alle Aspekte der Digitalisierung – von der Technologie bis zur Personalentwicklung – zu berücksichtigen. Krankenhäuser sollten proaktiv handeln und eine umfassende Roadmap entwickeln. Nur so können sie die Vorteile der digitalen Transformation voll ausschöpfen und sich zukunftssicher aufstellen.

Die Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) ist ein Instrument der Datenschutzgrundverordnung, welche im Artikel 35 DSGVO geregelt ist. Viele Unternehmen scheuen sich jedoch vor der Durchführung oder erfüllen nicht alle Voraussetzungen nach der DSGVO. In diesem Artikel wird betrachtet, wann eine DSFA durchzuführen ist, welchen Inhalt diese haben muss und welche Best Practices es gibt.

Eine DSFA ist nach Art. 35 (1) DSGVO erforderlich, wenn bei der Verarbeitungen, vor allem bei Verwendung von neuen Technologien, durch die Art, den Umfang und den Zweck der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen entsteht. In diesem Falle hat der Verantwortliche eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen. Werden mehrere ähnliche Verarbeitungen vorgenommen, so kann eine einzige Abschätzung durchgeführt werden, wenn ein ähnlich hohes Risiko vorliegt. Weiterhin definieren Art. 35 (3),(4) DSGVO weitere Fälle, wann eine DSFA durchzuführen ist. Art. 35 (3) DSGVO definiert, dass eine DSFA durchzuführen ist, wenn eine systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen, die sich auf automatisierte Verarbeitung inkl. Profiling stützt und wiederum als Entscheidungsgrundlage dient, erfolgt. Dies gilt nur, wenn eine Rechtswirkung oder eine vergleichbare Wirkung gegenüber der natürlichen Person entsteht. Ebenso wenn eine systematische und umfangreiche Überwachung von öffentlich zugänglichen Bereichen durchgeführt wird oder umfangreiche Verarbeitungen von Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO oder nach Art. 10 DSGVO erfolgt.

Art. 35 (4) DSGVO legt fest, dass die Aufsichtsbehörden eine Liste von Verarbeitungstätigkeiten definieren, für welche immer eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist. Umgangssprachlich werden diese als Blacklist bezeichnet. Beispielhaft ist die „Blacklist“ der Aufsichtsbehörde Baden-Württemberg unter folgenden Link abrufbar: Blacklist. Es ist zu beachten, dass die Liste der entsprechend zuständigen Aufsichtsbehörde verwendet wird. Von der Möglichkeit nach Art. 35 (5) DSGVO eine „Whitelist“ zu definieren, für welche keine DSFA zu erstellen ist, wurde Stand 19.09.2023 in Deutschland kein Gebrauch gemacht.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Datenschutz-Folgenabschätzung vor dem Beginn der Verarbeitung durchzuführen ist.

In der Datenschutz-Grundverordnung wird in Artikel 35 Abs. 7 der Mindestinhalt der DSFA definiert, welcher nicht unterschritten werden darf. Dabei wird gefordert, dass die Abschätzung mindestens vier Informationen enthalten muss:

Wie erkenntlich ist, handelt es sich bei der Datenschutz-Folgenabschätzung um eine Kombination des Verarbeitungsverzeichnisses, einer Risikobewertung und einer Aufführung der TOM zur Sicherstellung der Einhaltung des Datenschutzes. Diese werden anschließend zu einer Gesamtbewertung zusammengeführt.

Bei diesem Inhalt handelt es sich um die Mindestangaben, welche nach eigenem Ermessen erweitert werden können. Es ist dabei darauf zu achten, dass die Ergänzungen zum Erreichen einer sinnvollen Abschätzung beitragen.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass es essenziell ist im Bereich der DSFA einen firmeninternen Standard zu implementieren. Dies gilt auch für die anderen Dokumente im Bereich Datenschutz. Daher sollte eine gemeinsame Vorlagenbasis geschaffen werden, welche verbindlich zu benutzen ist. Die Erstellung der DSFA erfolgt dann im Anschluss an die Erstellung der anderen verbindlichen Dokumente zum Datenschutz, da diese bereits eine Vorarbeit zur Datenschutz-Folgenabschätzung leisten. Empfehlenswert ist weiterhin die Einbeziehung aller betroffenen Parteien, d. h. Fachverantwortliche für die jeweils betroffenen Bereiche, die Verantwortlichen für die Verarbeitung, Verantwortlicher IT, usw. Wenn ein Datenschutzbeauftragter benannt ist, dann hat der Verantwortliche nach Art. 35 (2) DSGVO diesen hinzuzunehmen und um Rat zu bitten. Weiterhin zeigte sich ein Nachteil bei der Durchführung einer DSFA für mehrere Verarbeitungen: Feinheiten bei den unterschiedlichen Verarbeitungen können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, welche bei einer gemeinsamen Abschätzung eher zu einem allgemeinen negativen oder falsch positiven Ausgang führt. Daher sollte von dieser Möglichkeit nur äußerst vorsichtig und zurückhaltend gebrauch gemacht werden. Besser ist die Erstellung einzelner DSFA, wobei Informationen aus den andern Dokumenten übernommen werden können.

Neben diesen Punkten sind auch die weiteren Vorgaben der DSGVO zu beachten, im Besonderen die weiteren Absätze des Art. 35 DSGVO. Im Rahmen der praktischen Erfahrungen, wurde deutlich, dass es bei solchen Tätigkeiten stets zu empfehlen ist, externe Kompetenzen einzubinden. Dies gilt dann, wenn intern keine entsprechende Expertise vorhanden ist oder das Level der geforderten/gewünschten Expertise über der vorhanden liegt.

Die Datenschutz-Folgenabschätzung ist ein wichtiges Werkzeug im Datenschutz und sollte im Zweifel auch durchgeführt werden, wenn diese nicht vorgeschrieben ist. Mit der DSFA kann der Verantwortliche eine erweitere Abwägung und Risikobewertung durchführen, als dies mit einer normalen Risikoschätzung der Fall wäre. Des Weiteren kann der Verantwortliche mit dieser nachweisen, dass er sich detailliert mit den Folgen seiner Handlungen auseinandergesetzt hat. Es sollte daher gelten: In dubio pro DSFA.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Durchführung der Datenschutz-Folgenabschätzung. Weitere Informationen erhalten Sie hier: Datenschutz Beratung

Disclaimer: Allgemeine Beiträge können eine datenschutzrechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit unsere Beiträge übernehmen wir keine Gewähr. Inhalte beziehen sich immer auf die Rechts- und Faktenlage zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und sind deshalb zum Zeitpunkt des Aufrufs möglicherweise nicht mehr aktuell.

Die Datenübermittlung von personenbezogenen Daten in unsichere Drittländer stellt die Verantwortlichen immer wieder vor große Herausforderungen. Im Standard wird in solchen Fällen entweder von der Übermittlung abgesehen oder es kommen die Standardvertragsklauseln (SCC) zum Einsatz. In diesem Fall ist es notwendig, ein TIA (Transfer Impact Assessement) durchzuführen. In diesem Artikel wird betrachtet, was dieses ist, wie dieses durchgeführt wird und was der Mindestinhalt ist.

Die Datenübermittlung in unsichere Drittländer, d. h. Drittländer oder internationale Organisationen, für die kein Beschluss (Angemessenheitsbeschluss) nach Art. 45 Abs. 3 DSGVO vorliegt, darf nach Art. 46 DSGVO nur erfolgen, wenn geeignete Garantien vorgewiesen werden. Diese müssen ermöglichen, dass ein Datenschutzniveau der DSGVO eingehalten wird. Im Alltag bieten sich dazu die Standardvertragsklauseln (SCC) an, welche durch die Europäische Kommission erlassen werden. Diese sind unverändert zu verwenden.

Klausel 14 SCC fordert eine Art Risikobewertung der geplanten Datenübermittlung, welche mit dem TIA erfolgt. Gedanke hierbei ist, dass die Unternehmen eigenständig das Sicherheitsniveau der Datenverarbeitung und des Drittlandes prüfen und daraus Schlüsse über die datenschutzrechtlichen Besonderheiten oder Einschränkungen ziehen. Problematisch ist, dass es wie so oft im Datenschutz kein standardisiertes Vorgehen gibt und daher auch kein allgemeingültiges Muster existiert. Daraus folgt wie so oft eine notwendige Einzelfallentscheidung, welche intern in ein Standardschema weiterentwickelt werden kann, sollte das Unternehmen häufiger TIAs durchführen. Es empfiehlt sich immer, einen internen Standard zu definieren.

In der Praxis hat sich die Dokumentation des TIAs in einer tabellarischen Form bewährt, wobei auch eine kombinierte Form aus Fließtext und Tabellen möglich ist. Ein reiner Fließtext sollte aufgrund der Lesbarkeit und der hohen Faktendichte nicht verwendet werden. Zu beachten ist, dass das TIA zusätzlich zu den SCC erfolgt, daher kann es zu einer doppelten Dokumentation kommen.

Das Transfer Impact Assessement lässt sich in fünf Abschnitte gliedern, welche dokumentiert werden müssen.

Allgemeine Informationen:

Rahmenbedingungen der Datenübermittlung:

Rechtsvorschriften des Bestimmungslandes:

In diesem Abschnitt erfolgt die Betrachtung aller im Zielland geltenden Gesetze zum Schutz von personenbezogenen Daten. Es sollten besonders Gesetze aufgenommen werden, welche den Zugriff oder die Offenlegung von pb-Daten durch Behörden oder andere öffentliche Stellen regeln.

Zusätzliche Garantien für den Datenschutz:

Dieser Abschnitt gibt die vereinbarten technischen und organisatorischen Maßnahmen wieder, welche bereits in den SCC dokumentiert wurden. Ebenso sind etwaige zusätzlich vereinbarte Garantien zu dokumentieren.

Fazit und Abwägung

Abschließend erfolgt eine Abwägung aller Punkte und eine positive oder negative Bewertung des Datentransfers. Das Ergebnis muss entweder positiv oder negativ sein. Eine Zwischenstufe ist nicht möglich. Diese Bewertung muss klar nachvollziehbar dokumentiert werden. Kommt es zu einem negativen Ergebnis, so ist entweder nachzubessern oder auf die Datenübermittlung zu verzichten.

Wie zu sehen ist, umfasst das TIA viele Informationen, welche jedoch zum Großteil aus den anderen Dokumentationen entnommen werden können. In komplexeren Fällen ist jedoch eine detaillierte Betrachtung unabdingbar. Es empfiehlt sich vor allem bei Themen rund um die geltenden Gesetze im Bestimmungsland, mit dem Vertragspartner zusammenzuarbeiten, da dieser oft die notwendigen Informationen liefern kann.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Durchführung eines Transfer Impact Assessments. Weitere Informationen erhalten Sie hier: Datenschutz Beratung

Disclaimer: Allgemeine Beiträge können eine datenschutzrechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit unsere Beiträge übernehmen wir keine Gewähr. Inhalte beziehen sich immer auf die Rechts- und Faktenlage zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und sind deshalb zum Zeitpunkt des Aufrufs möglicherweise nicht mehr aktuell.

Artikel 30 der Datenschutz-Grundverordnung fordert von Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern, dass diese ein Verarbeitungsverzeichnis erstellen. Dieses ist obligatorisch und die einzige Ausnahme ist für Unternehmen oder Einrichtungen, welche weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen, wobei dies nur gilt, wenn keine Verarbeitung ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen birgt, Verarbeitungen nur gelegentlich (nahezu jedes Unternehmen verarbeitet regelmäßig aus Sicht der DSGVO) oder keine Verarbeitungen von Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO oder Art. 10 DSGVO durchgeführt werden. Es ist damit festzustellen, dass die meisten Unternehmen Verarbeitungsverzeichnis-pflichtig sind und somit ein Verzeichnis erstellen müssen. In diesem How-To betrachten wir den Prozess der Erstellung und welche Inhalte vorgeschrieben sind.

Zu Beginn ist eine Bestandsaufnahme aller Prozesse und Verarbeitungen von personenbezogenen Daten aufzustellen. Dies geht von „E-Mail“ bis hin zu „Verarbeitung von Krankmeldungen“ und sollte in einer Liste dokumentiert werden. Es empfiehlt sich, die Datenerhebung aus mehreren Quellen durchzuführen und diese miteinander abzugleichen. Es bieten sich dabei Managementsysteme, bestehende Dokumentationen und Befragungen der Abteilungen an. Die erhobenen Verarbeitungen sind anschließend einem Verantwortlichen zuzuordnen, wobei es sich bewährt hat, dass es sich dabei um den Prozessverantwortlichen oder den Abteilungsleiter handelt. Aufgrund des direkten Bezuges sollte der Verarbeitungsverantwortliche für einen bestimmten Verarbeitungsschritt nicht der Verantwortliche im Sinne der DSGVO oder der Datenschutzbeauftragte sein. Wichtig ist, dass es sich dabei nur um eine interne Bezeichnung handelt. Nach Extern bleibt weiterhin der Verantwortliche für alle Verarbeitungen in der Verantwortung.

Die DSGVO gibt in Artikel 30 direkte Vorgaben, welche Informationen in den einzelnen Verarbeitungseinträgen aufzunehmen sind. Diese umfassen:

Bei Auftragsverarbeitern gilt zusätzlich die Pflicht, ein Verzeichnis zu führen für alle Verarbeitungen, welche im Auftrag erfolgen. Dieses muss enthalten:

Das Verzeichnis ist schriftlich (auch elektronisch möglich) zu führen und den Aufsichtsbehörden auf Anfrage zur Verfügung zu stellen.

Es empfiehlt sich zur Entlastung des Datenschutzbeauftragen und des Verantwortlichen, den Verarbeitungsverantwortlichen Einträge zur Vervollständigung zu schicken. Die datenschutzrechtliche Prüfung erfolgt durch den Datenschutzbeauftragten. Um den Prozess zu erleichtern, sollte eine einheitliche Vorlage erstellt werden und ausschließlich diese verwendet werden. Liegt ein digitales DSMS in Form einer Softwarelösung vor, so empfiehlt sich ein beschränkter Schreibzugriff.

Bevor dieser Prozess gestartet wird, ist eine Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter in diesem Projekt unabdingbar, damit der Qualitätsstandard gewahrt werden kann.

Die regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung des Verarbeitungsverzeichnisses ist essenziell. Dies erfordert klar definierte und kommunizierte Prozesse, wie dies durchzuführen ist. In der Praxis hat sich als sinnvoll erwiesen, das Verarbeitungsverzeichnis mind. einmal jährlich regulär mit den jeweils Verantwortlichen zu prüfen und zeitgleich Prozesse einzuführen, wie mit neuen oder abgekündigten Verarbeitungen zu verfahren ist.

Eine Möglichkeit der Prüfung wäre, wenn die Verarbeitungseinträge nach Verarbeitungsverantwortlichen sortiert sind, dass diese „ihr“ Verzeichnis zur Kontrolle bekommen und einen Prüfbericht zurückliefern. Dieser ist in das DSMS aufzunehmen. Weiterhin ist zu empfehlen, dass mind. alle zwei Jahre ein Audit durchgeführt wird, welcher das Datenschutzmanagementsystem prüft.

Wie zu sehen ist, handelt es sich beim Verarbeitungsverzeichnis um kein hochkomplexes Element des Datenschutzes. Dennoch erfordert dieses eine strukturierte und organisierte Herangehensweise seitens des Verantwortlichen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Erstellung eines Verarbeitungsverzeichnisses. Weitere Informationen erhalten Sie hier: Datenschutz Beratung

Disclaimer: Allgemeine Beiträge können eine datenschutzrechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit unsere Beiträge übernehmen wir keine Gewähr. Inhalte beziehen sich immer auf die Rechts- und Faktenlage zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und sind deshalb zum Zeitpunkt des Aufrufs möglicherweise nicht mehr aktuell.

Effektives IT-Projektmanagement ist der Schlüssel für den Erfolg von Projekten in unterschiedlichsten Branchen. Verschiedene Methoden und Vorgehensmodelle wurden entwickelt, um den Prozess der Planung, Durchführung und Kontrolle von IT-Projekten zu strukturieren. In diesem Artikel werden wir einen umfassenden Einblick in einige der bekanntesten IT-Projektmanagement-Methoden geben, ihre Vor- und Nachteile beleuchten und anschließend auf die Herausforderung eingehen, die richtige Methode für ein bestimmtes IT-Projekt auszuwählen.

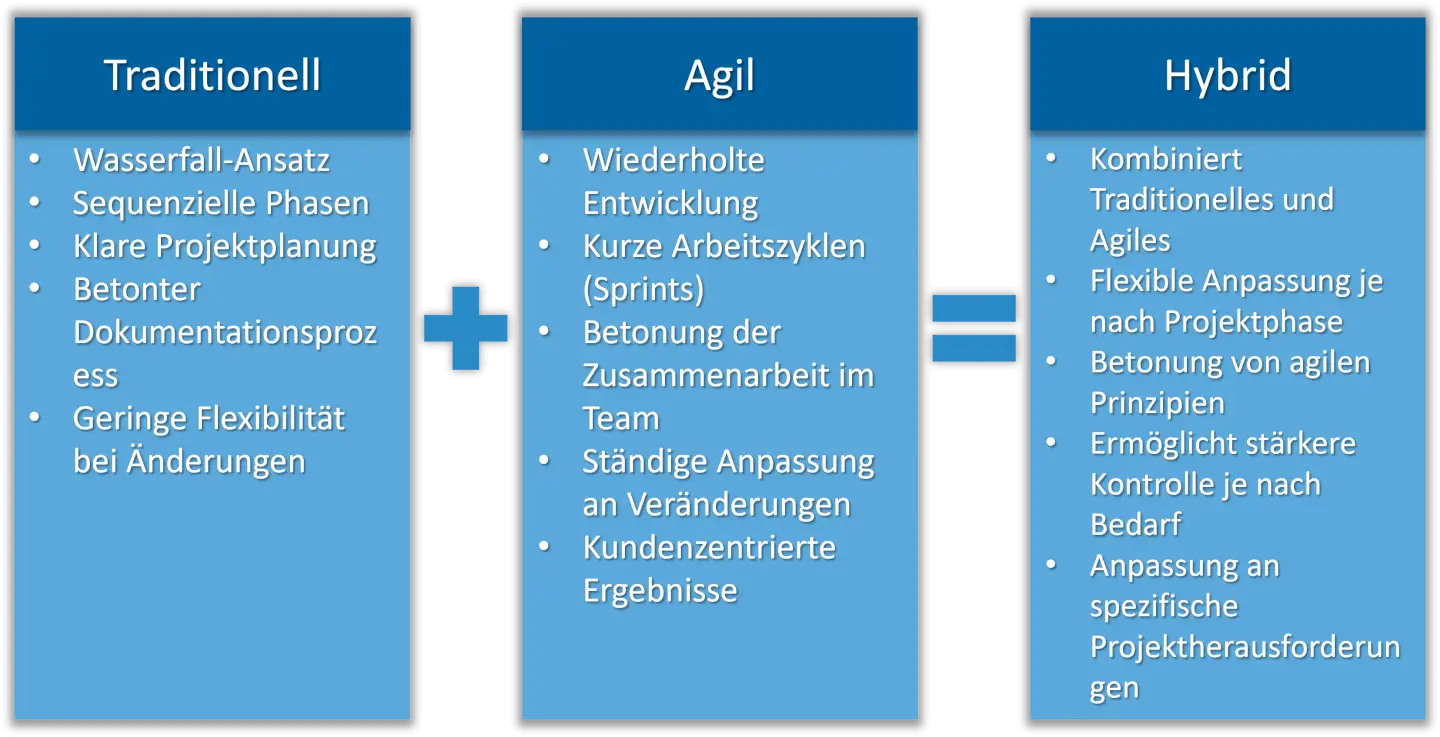

Projektmanagement-Methoden und Vorgehensmodelle bieten vielfältige Ansätze, um IT-Projekte zu planen, durchzuführen und zu überwachen. Sie lassen sich grob in drei Hauptkategorien einteilen: traditionelle, agile und hybride Ansätze.

Traditionelle Ansätze, wie die Wasserfallmethode, das V-Modell oder das PMBOK-Modell, legen einen starken Fokus auf eine vorherige, detaillierte Planung. Diese Methoden eignen sich besonders für IT-Projekte mit stabilen Anforderungen, bei denen ein umfassender Projektplan von Anfang an erstellt werden kann. Sie unterteilen den Projektverlauf in klar definierte Phasen und setzen auf eine strukturierte Abfolge von Aufgaben, von der Analyse bis zur Implementierung. Traditionelle Methoden bieten eine hohe Vorhersagbarkeit und sind in Branchen wie Bauwesen oder Fertigung oft beliebt.

Agile Ansätze, darunter Scrum, Kanban oder Extreme Programming, wurden entwickelt, um den sich ständig ändernden Anforderungen der modernen Geschäftswelt gerecht zu werden. Sie betonen Flexibilität, Zusammenarbeit und die kontinuierliche Anpassung von Plänen. Agile Methoden teilen IT-Projekte in kürzere Arbeitszyklen auf, in denen Teams Ergebnisse liefern und sich an Veränderungen anpassen können. Diese Ansätze eignen sich besonders für IT-Projekte mit sich entwickelnden Anforderungen und einem hohen Grad an Unsicherheit, wie es oft in der Softwareentwicklung der Fall ist.

Hybride Ansätze, wie z.B. Lean oder einige hybride Scrum-Varianten, kombinieren Elemente aus traditionellen und agilen Ansätzen. Diese Methoden passen sich an die spezifischen Bedürfnisse eines IT-Projekts an und verwenden sowohl strukturierte Planung als auch flexible Anpassung. Hybride Ansätze sind besonders nützlich, wenn IT-Projekte eine Mischung aus vorhersehbaren und unvorhersehbaren Elementen aufweisen. Sie bieten die Möglichkeit, die Vorteile beider Welten zu nutzen und das Beste aus beiden Ansätzen zu kombinieren.

Die Wasserfallmethode ist ein sequenzieller Ansatz, bei dem Phasen wie Anforderungsdefinition, Design, Entwicklung, Test und Implementierung nacheinander abgeschlossen werden. Vorteile sind klare Struktur und Planung, aber Nachteile können mangelnde Flexibilität und schwierige Anpassung sein.

Diese Methode konzentriert sich auf die Überwachung von Projektmeilensteinen und deren Verlauf. Sie bietet Transparenz, um potenzielle Verzögerungen frühzeitig zu erkennen. Allerdings können Komplexität und begrenzte Prognosegenauigkeit Herausforderungen sein.

Agile Ansätze (wie Kanban, Scrum, Lean) betonen Flexibilität, Selbstorganisation und schnelle Iterationen. Sie ermöglichen eine Anpassung an sich ändernde Anforderungen, aber es kann Schwierigkeiten bei der Vorhersagbarkeit geben.

Six Sigma zielt auf Qualitätsverbesserung ab, indem es Fehler minimiert und Prozesse optimiert. Die Methode erfordert oft spezialisierte Kenntnisse und kann zu längeren Implementierungszeiten führen.

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) bietet einen strukturierten Rahmen für IT-Projektmanagement. Es legt klare Rollen und Verantwortlichkeiten fest, was sich positiv auf die Projektdurchführung auswirken kann. Allerdings könnte es als zu bürokratisch empfunden werden.

Diese Methode identifiziert den kritischen Pfad oder die kritische Kette von Aufgaben, um Verzögerungen zu minimieren. Sie erhöht die Effizienz, aber eine ungenaue Schätzung kann zu Problemen führen.

Das V-Modell betont das Testen und die Validierung. Es sorgt für hohe Qualität, erfordert jedoch umfangreiche Dokumentation und kann zu längeren Entwicklungszeiten führen.

Das Project Management Body of Knowledge (PMBOK) bietet ein umfassendes Rahmenwerk für IT-Projektmanagement. Es ist sehr detailorientiert, was für manche IT-Projekte notwendig ist, aber für andere möglicherweise zu komplex.

Die Entscheidung für die geeignete Projektmanagement-Methode hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich Projektgröße, Komplexität, Anforderungen, Teamdynamik und Risikobereitschaft. Das Cynefin-Framework und die Stacey-Matrix sind Modelle, die bei der Auswahl helfen können.

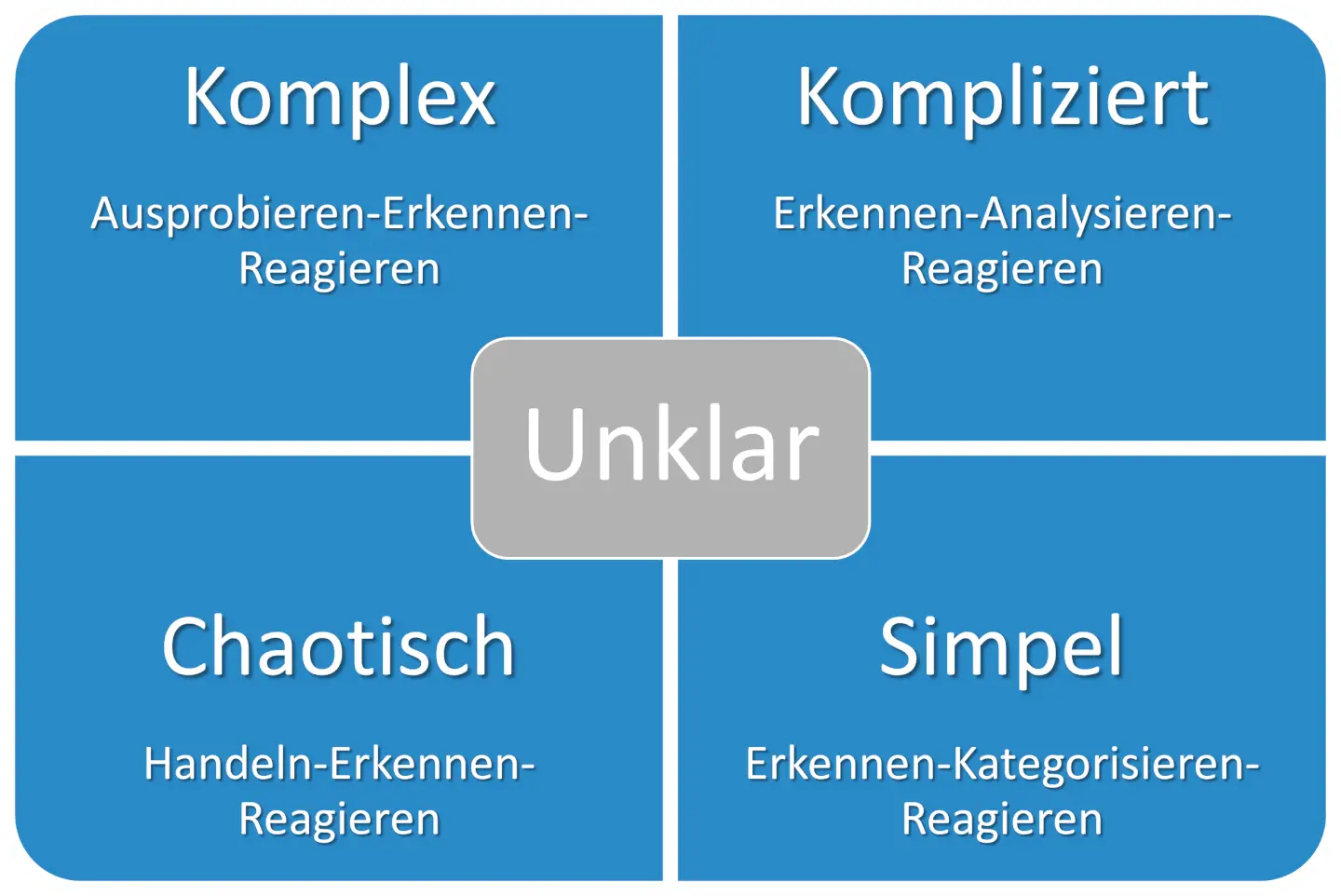

Das Cynefin-Framework ist ein Modell, das entwickelt wurde, um Entscheidungsfindung und Handeln in verschiedenen Kontexten zu unterstützen. Es wurde von Dave Snowden entwickelt und hilft dabei, die Natur eines Problems oder einer Situation zu verstehen und geeignete Herangehensweisen abzuleiten.

Das Framework teilt Problemstellungen oder Situationen in vier verschiedene Kontexte ein:

Zusätzlich zu diesen vier Kontexten gibt es einen fünften Bereich:

Das Cynefin-Framework hilft bei der Entscheidungsfindung, indem es eine klarere Vorstellung von der Natur eines Problems oder einer Situation vermittelt und darauf hinweist, welche Herangehensweise am effektivsten sein könnte. Es ermöglicht, die passende Methode oder Strategie für die jeweilige Situation auszuwählen, anstatt eine Einheitslösung auf alle Probleme anzuwenden.

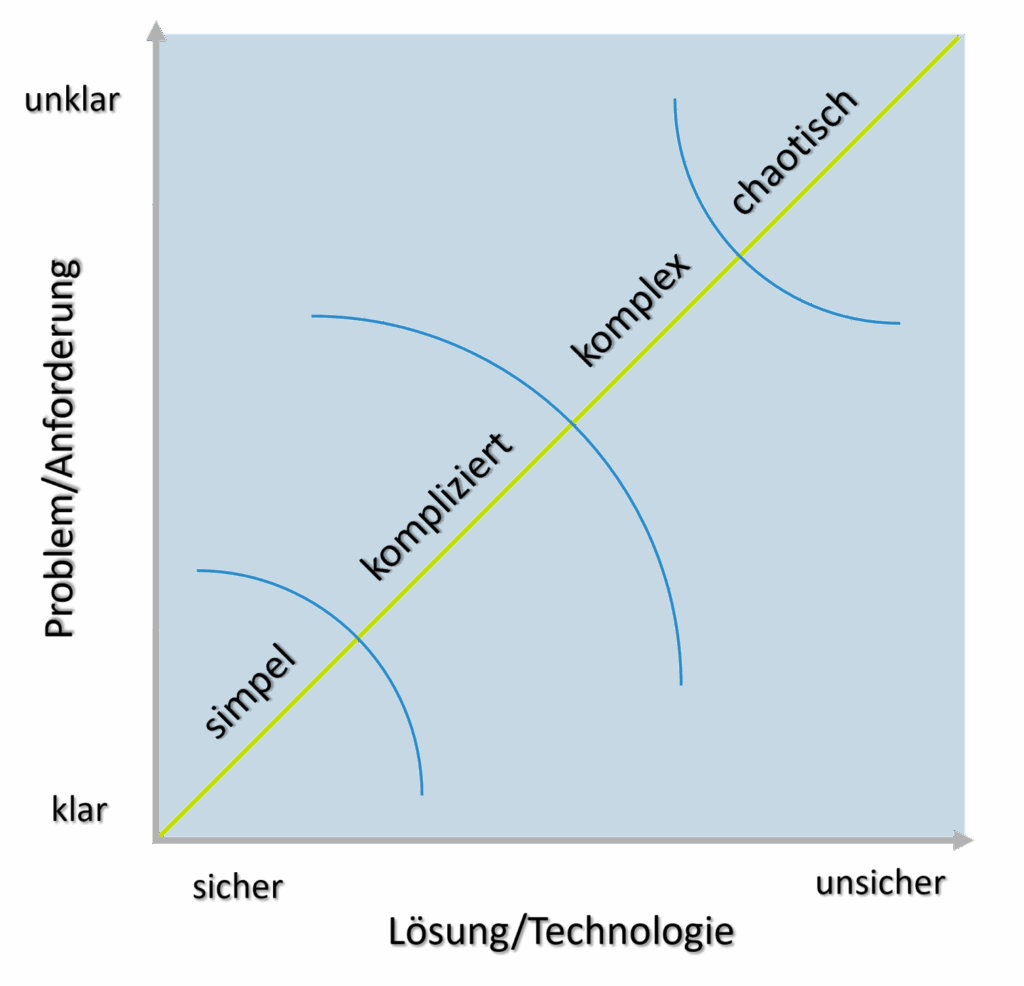

Die Stacey-Matrix ist ein Modell, das entwickelt wurde, um bei der Entscheidungsfindung in komplexen und unklaren Situationen zu unterstützen. Es wurde von Ralph Douglas Stacey entwickelt und zielt darauf ab, die Beziehung zwischen Unsicherheit und Klarheit in IT-Projekten oder Situationen zu verstehen.

Die Matrix besteht aus vier Quadranten, die auf zwei Achsen basieren:

Die vier Quadranten der Stacey-Matrix sind:

Die Stacey-Matrix dient als Werkzeug, um die Entscheidungsfindung in unsicheren oder komplexen Situationen zu erleichtern. Sie hilft dabei, die angemessene Herangehensweise an ein IT-Projekt oder eine Situation zu bestimmen, basierend auf dem Grad der Unsicherheit und Klarheit. Dies ermöglicht es, die richtigen Schritte zu unternehmen und die geeigneten Methoden einzusetzen, um erfolgreich mit den Herausforderungen umzugehen.

Projektmanagement ist eine disziplinierte Herangehensweise zur effektiven Planung, Organisation, Durchführung und Überwachung von Projekten. Es ist eine Methode, um komplexe Aufgaben in definierten Zeiträumen mit begrenzten Ressourcen zu bewältigen. Projekte sind zeitlich begrenzte Vorhaben, die einzigartige Ziele erreichen sollen, wie beispielsweise die Entwicklung eines neuen Produkts, die Umsetzung einer Softwarelösung oder die Organisation einer Veranstaltung.

In einem Projekt werden spezifische Aufgaben und Aktivitäten identifiziert, die in bestimmten Phasen durchgeführt werden, um somit die Projektziele zu erreichen. Projektmanagement umfasst eine Vielzahl von Kompetenzen, die von der Leitung des Teams bis hin zur Risikobewertung und dem Kostenmanagement reichen.

Ein wichtiger Aspekt des Projektmanagements ist die Definition klarer Ziele und Anforderungen. Die Projektziele sollten sowohl messbar als auch realistisch sein, um den Fortschritt verfolgen zu können und die Erfüllung der Erwartungen sicherzustellen. Die Projektplanung beinhaltet die Festlegung von Meilensteinen, Zeitplänen, Ressourcen sowie Budgets, um den Weg zum erfolgreichen Projektabschluss zu ebnen.

Ein Projektmanager ist folglich für die Gesamtkoordination und das Erreichen der Projektziele verantwortlich. Er muss verschiedene Stakeholder einbinden, die Kommunikation effizient gestalten und Probleme frühzeitig erkennen und lösen.

Insgesamt ist Projektmanagement ein essenzielles Instrument, um Projekte erfolgreich abzuschließen, Ressourcen effizient zu nutzen und die Zufriedenheit von Kunden und Stakeholdern sicherzustellen. Es ist eine grundlegende Disziplin, die in nahezu allen Branchen und Bereichen eingesetzt wird, um somit komplexe Herausforderungen anzugehen und Innovationen voranzutreiben.

Die Geschichte des Projektmanagements reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück, als große Bauwerke wie die transkontinentale Eisenbahn in den USA geplant und realisiert wurden. Zunächst wurden Projekte oft informell und ohne standardisierte Methoden durchgeführt.

In den 1950er und 1960er Jahren wurden jedoch erste Schritte unternommen, um Projektmanagement als eigenständige Disziplin zu etablieren. Mit dem Bau von komplexen Projekten wie der Entwicklung von Raketen und der Durchführung von Rüstungsprojekten während des Zweiten Weltkriegs entstand die Notwendigkeit, die Planung und den Fortschritt solcher Projekte systematisch zu überwachen. In diesem Zusammenhang wurden wichtige Techniken wie das Program Evaluation and Review Technique (PERT) und das Critical Path Method (CPM) entwickelt, um den Zeitplan und die Ressourcen von Projekten besser zu koordinieren.

In den 1980er Jahren erlangte das Projektmanagement eine breitere Akzeptanz und wurde in vielen Branchen angewendet. Die Einführung von Computer-Software zur Unterstützung von Planung und Kontrolle trug dazu bei, dass das Projektmanagement noch effizienter wurde. Die Methode wurde in verschiedenen Branchen angewendet, von Bau und Ingenieurwesen über Informationstechnologie bis hin zu Marketing und Forschung.

Im Laufe der Zeit entwickelten sich verschiedene Ansätze im Projektmanagement, um den spezifischen Anforderungen und Bedürfnissen unterschiedlicher Projekte gerecht zu werden. Das traditionelle Wasserfallmodell, bei dem der Projektablauf schrittweise und linear geplant wird, wurde durch agile Methoden ergänzt, die iterative Prozesse und Kundenbeteiligung betonen, um sich schnell an sich ändernde Anforderungen anzupassen.

Heutzutage ist das Projektmanagement eine etablierte Disziplin mit international anerkannten Standards und Zertifizierungen. Es umfasst die Planung, Durchführung und Kontrolle von Projekten, um Ziele effizient und effektiv zu erreichen. Unternehmen und Organisationen auf der ganzen Welt setzen Projektmanagement-Praktiken ein, um komplexe Vorhaben erfolgreich umzusetzen und den Erfolg ihrer Projekte sicherzustellen.

Es gibt verschiedene Methoden des Projektmanagements, die je nach Art und Umfang des Projekts angewendet werden können. Jede Methode hat ihre spezifischen Merkmale und Vor- sowie Nachteile. Hier sind einige der bekanntesten Methoden im Überblick:

Die Wasserfallmethode ist ein sequenzieller Ansatz, bei dem jede Phase des Projekts nacheinander durchlaufen wird. Die nächste Phase kann erst begonnen werden, wenn die vorherige abgeschlossen ist. Dieser lineare Ansatz eignet sich gut für Projekte mit klaren und stabilen Anforderungen, bei denen Änderungen während des Projekts selten sind.

Agile Methoden, wie Scrum, Kanban oder Extreme Programming (XP), sind iterative und inkrementelle Ansätze. Das Projekt wird in kurze Zeiträume, sogenannte Sprints, unterteilt, und nach jedem Sprint wird ein inkrementelles Ergebnis geliefert. Agile Methoden eignen sich besonders für komplexe und sich ändernde Projekte, da sie Flexibilität und Anpassungsfähigkeit fördern.

Hybride Projektmanagementansätze kombinieren Elemente verschiedener Methoden, um den spezifischen Anforderungen eines Projekts gerecht zu werden. Zum Beispiel kann ein Projekt sowohl agile als auch traditionelle Wasserfall-Phasen enthalten, um die Vorteile beider Ansätze zu nutzen.

Diese Techniken konzentrieren sich auf die zeitliche Planung und Netzwerkdarstellung von Projekten. Sie helfen bei der Identifizierung kritischer Aktivitäten, die den Projektabschluss beeinflussen und ermöglichen die Optimierung des Zeitplans.

PRINCE2 ist eine weit verbreitete Projektmanagementmethode, die aus sieben Prozessen besteht. Sie bietet einen strukturierten Rahmen für die Organisation, Kontrolle und Führung von Projekten und legt klare Rollen und Verantwortlichkeiten fest.

Das PMBOK ist keine spezifische Methode, sondern eine Sammlung bewährter Verfahren und Prozesse im Projektmanagement, die vom Project Management Institute (PMI) entwickelt wurde. Es dient als Referenz für Projektmanager und bietet einen umfassenden Überblick über das Projektmanagement.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Wahl der richtigen Projektmanagementmethode von der Natur des Projekts, den Zielen, den verfügbaren Ressourcen und dem Team abhängt. Manchmal kann auch eine Kombination mehrerer Methoden sinnvoll sein, um die beste Herangehensweise für ein bestimmtes Projekt zu finden.

Projekte werden in verschiedene Phasen unterteilt, die eine strukturierte Abfolge von Aktivitäten darstellen, um die Projektziele zu erreichen. Jede Phase hat spezifische Ziele und Aufgaben, die sorgfältig geplant und durchgeführt werden müssen. Hier sind die typischen Projektphasen und ihre Ziele:

In dieser Phase werden die Projektziele und -umfänge klar definiert. Es geht darum, die Machbarkeit des Projekts zu bewerten, Ressourcen zu identifizieren und die Bedürfnisse der Stakeholder zu verstehen. Am Ende dieser Phase sollte ein Projektauftrag erstellt werden, der die Basis für den gesamten Projektverlauf bildet.

In der Projektplanung wird der detaillierte Projektplan erstellt. Dieser umfasst die Identifizierung von Arbeitspaketen, Meilensteinen, Zeitplänen, Ressourcenbedarf und Budgets. Die Projektplanung legt den Rahmen für die Umsetzung des Projekts fest und hilft, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und zu bewältigen.

Bei der Projekt-Ausführung werden die geplanten Aktivitäten und Aufgaben umgesetzt. Das Projektteam arbeitet zusammen, um die geplanten Arbeitsschritte durchzuführen und die Meilensteine zu erreichen. Die Kommunikation und Koordination zwischen den Teammitgliedern und Stakeholdern ist entscheidend, um den Fortschritt des Projekts sicherzustellen.

Diese Phase ist für die kontinuierliche Überwachung und Bewertung des Projektfortschritts gedacht. Es werden Leistungskennzahlen verwendet, um den tatsächlichen Fortschritt mit dem geplanten Fortschritt zu vergleichen. Das ermöglicht die Identifizierung von Abweichungen und das Ergreifen von Korrekturmaßnahmen, um das Projekt wieder auf Kurs zu bringen.

In dieser letzten Phase wird das Projekt offiziell abgeschlossen. Es werden Abschlussberichte erstellt, Leistungen bewertet und Erfahrungen dokumentiert. Auch die Übergabe des Projektergebnisses an den Auftraggeber oder die betroffene Organisation findet statt. Der Projektabschluss stellt sicher, dass alle Ziele erreicht und offene Aufgaben ordnungsgemäß abgeschlossen werden.

Die klare Definition und Einhaltung dieser Projektphasen ist entscheidend für den erfolgreichen Abschluss eines Projekts. Eine gut durchdachte Planung und strukturierte Umsetzung in jeder Phase helfen, Risiken zu minimieren, die Qualität des Projektergebnisses zu gewährleisten und die Zufriedenheit der Stakeholder sicherzustellen.

Im Projektmanagement gibt es verschiedene Rollen, die für den erfolgreichen Verlauf und die Umsetzung eines Projekts von entscheidender Bedeutung sind. Jede Rolle hat spezifische Verantwortlichkeiten und trägt zum Gesamterfolg des Projekts bei. Hier sind einige der wichtigsten Rollen im Projektmanagement:

Der Projektleiter ist die zentrale Führungsperson im Projekt. Er ist für die Gesamtkoordination und -steuerung des Projekts verantwortlich. Der Projektleiter erstellt den Projektplan, kommuniziert mit den Stakeholdern, überwacht den Fortschritt und ergreift zudem bei Bedarf Maßnahmen zur Anpassung des Projekts.

Die Teammitglieder sind die Personen, die direkt an der Umsetzung der Projektaktivitäten beteiligt sind. Sie haben spezifische Aufgaben und tragen dazu bei, dass die Projektziele erreicht werden. Ein gutes Zusammenspiel und eine effektive Zusammenarbeit im Team sind entscheidend für den Erfolg des Projekts.

Der Auftraggeber oder Kunde ist die Partei, die das Projekt initiiert und die Ergebnisse des Projekts erhalten wird. Der Auftraggeber stellt die Anforderungen an das Projekt und bewertet am Ende, ob das Projektziel erreicht wurde und die Erwartungen erfüllt wurden.

Stakeholder sind alle Personen oder Gruppen, die direkt oder indirekt vom Projekt betroffen sind oder Einfluss darauf haben. Dazu können interne und externe Kunden, Lieferanten, Regulierungsbehörden, Mitarbeiter und andere Interessengruppen gehören. Die Bedürfnisse und Erwartungen der Stakeholder müssen berücksichtigt und angemessen kommuniziert werden, um ihre Unterstützung für das Projekt zu gewinnen.

Der Projekt-Sponsor ist eine wichtige Führungsperson, die das Projekt finanziell und politisch unterstützt. Der Sponsor kann aus der Geschäftsleitung oder einer höheren Hierarchieebene kommen und trägt zur Sicherung der Ressourcen aber auch zur Beseitigung von Hindernissen im Projekt bei.

Diese Rolle unterstützt den Projektleiter bei der administrativee Koordination und organisatorischen Aufgaben im Projekt. Dazu gehören das Erstellen von Protokollen, die Planung von Meetings und die Kommunikation im Team.

Die klare Definition der Rollen und Verantwortlichkeiten ist entscheidend für eine effektive Projektsteuerung und Zusammenarbeit. Jede Rolle hat ihre spezifische Bedeutung, um sicherzustellen, dass das Projekt reibungslos verläuft, Ziele erreicht werden und die Bedürfnisse aller Stakeholder erfüllt werden.

Das Projektmanagement umfasst eine Vielzahl von Erfolgsfaktoren, die dazu beitragen, dass Projekte effizient und effektiv durchgeführt werden können. Hier sind einige der wichtigsten Erfolgsfaktoren:

Eindeutig definierte und realistische Ziele sind entscheidend für den Projekterfolg. Sie geben dem Team eine klare Richtung und ermöglichen eine gezielte Planung und Umsetzung.

Ein kompetentes und gut zusammengestelltes Projektteam ist von großer Bedeutung. Es sollte über die erforderlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Ressourcen verfügen, um die Projektziele zu erreichen.

Eine offene und transparente Kommunikation ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass alle Teammitglieder auf dem gleichen Stand sind und Hindernisse frühzeitig erkannt und angegangen werden können.

Eine gründliche Planung, die realistische Zeitrahmen, Ressourcenallokation und Risikobewertung berücksichtigt, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor im Projektmanagement.

Die Identifizierung und das proaktive Management von Risiken helfen, mögliche Probleme und Hindernisse zu bewältigen, bevor sie zu größeren Problemen werden.

Die Fähigkeit, Veränderungen im Projektumfeld zu bewältigen und anzupassen, ist entscheidend, um mit unvorhergesehenen Ereignissen umzugehen.

Eine angemessene Einbindung und Einbeziehung der Stakeholder, sowie Kunden und Interessenvertretern, ist wichtig, um ihre Bedürfnisse und Erwartungen zu verstehen und zu erfüllen.

Regelmäßiges Überwachen des Projektfortschritts und Abgleich mit den geplanten Zielen ermöglicht es, frühzeitig Abweichungen zu erkennen und demzufolge entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Eine lernorientierte Unternehmenskultur fördert die kontinuierliche Verbesserung und ermöglicht es dem Team, aus Erfolgen und Misserfolgen zu lernen und Prozesse zu optimieren.

Letztendlich ist der Projekterfolg eng mit der Zufriedenheit des Kunden verbunden. Die Erfüllung der Kundenanforderungen und die Lieferung des gewünschten Produkts oder der gewünschten Dienstleistung sind entscheidend.

Diese Erfolgsfaktoren sind zwar nicht erschöpfend, aber sie bilden eine solide Grundlage, um Projekte erfolgreich zu leiten und abzuschließen. Projektmanager sollten diese Faktoren berücksichtigen und anpassen, um die spezifischen Anforderungen und Bedingungen jedes Projekts zu erfüllen.

Projektmanagement ermöglicht eine strukturierte und detaillierte Planung des gesamten Projekts. Durch die klare Definition von Zielen, Meilensteinen, Zeitplänen und Ressourcenbedarf wird eine fundierte Grundlage geschaffen, um das Projekt erfolgreich umzusetzen.

Durch das Projektmanagement werden Ressourcen wie Zeit, Budget und Personal optimal genutzt. Ressourcen werden gezielt eingesetzt, um die Projektziele zu erreichen, Verschwendung wird minimiert und die Effizienz gesteigert.

Projektmanagement ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Projektfortschritts und der Leistungskennzahlen. Dadurch können potenzielle Probleme frühzeitig erkannt werden, was die Möglichkeit bietet, rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen und das Projekt auf Kurs zu halten.

Projektmanagement definiert klare Rollen und Verantwortlichkeiten für jedes Teammitglied und Stakeholder. Dies führt zu einer klaren Struktur und erhöht die Transparenz im Projektteam.

Mit dem Projektmanagement können Projekte flexibel auf Änderungen reagieren. Agile Methoden erlauben es beispielsweise, Anforderungen während des Projekts zu verfeinern und das Projekt entsprechend anzupassen.

Projektmanagement fördert eine effektive und offene Kommunikation im Projektteam und mit den Stakeholdern. Dadurch wird das Verständnis für die Projektziele und – anforderungen verbessert, Missverständnisse minimiert und die Zusammenarbeit gestärkt.

Projektmanagement beinhaltet auch ein angemessenes Risikomanagement, bei dem potenzielle Risiken identifiziert, bewertet und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um Risiken zu minimieren oder zu bewältigen.

Projektmanagement legt den Fokus auf die Erreichung der Projektziele und den erfolgreichen Abschluss des Projekts. Die Projektteams werden motiviert, auf das gewünschte Ergebnis hinzuarbeiten und die Projektqualität zu gewährleisten.

Ein strukturiertes Projektmanagement hilft sicherzustellen, dass das Projektergebnis den Anforderungen und Erwartungen des Kunden entspricht. Dies trägt zur Zufriedenheit des Kunden bei und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Folgeprojekte beauftragt werden.

Insgesamt trägt Projektmanagement dazu bei, komplexe Vorhaben zu bewältigen, Ressourcen effizient zu nutzen und das Risiko von Projektfehlern zu minimieren. Es ist ein unverzichtbares Instrument, um Projekte erfolgreich abzuschließen und innovative Lösungen in verschiedenen Branchen und Organisationen zu liefern.

SMART ist eine Akronym für spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden. Smarte Ziele sind klar definierte, präzise und realistische Ziele, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreicht werden sollen.

Die Projektplanung umfasst die Identifizierung der Ziele, die Festlegung von Aufgaben, Meilensteinen, Ressourcen und Zeitrahmen, um das Projekt erfolgreich durchzuführen.

Ein Meilenstein ist ein wichtiger Zwischenschritt oder ein Ereignis im Projekt, das den Fortschritt markiert und oft mit einem speziellen Ergebnis verbunden ist.

Das Budget ist die finanzielle Ressource, die für das Projekt zur Verfügung steht. Es umfasst Kosten für Personal, Materialien, Ausrüstung und andere Ausgaben, die für die Umsetzung des Projekts notwendig sind.

Das Risikomanagement befasst sich mit der Identifizierung, Bewertung und dem Umgang mit potenziellen Risiken, die den Projekterfolg gefährden könnten. Es umfasst Maßnahmen zur Risikovermeidung, Risikominderung oder Risikoakzeptanz.

Der kritische Pfad ist die Abfolge von Aktivitäten, die die längste Zeit benötigt, um das Projekt abzuschließen. Jede Verzögerung auf dem kritischen Pfad kann das Projekt insgesamt verzögern.

Ressourcen sind alle Elemente, die für die Umsetzung des Projekts benötigt werden, wie Mitarbeiter, Budget, Materialien oder Technologien.

Change Management bezieht sich auf die Planung und Umsetzung von Maßnahmen, um Veränderungen innerhalb des Projekts oder in der Organisation erfolgreich zu managen.

Das Magische Dreieck im Projektmanagement repräsentiert die drei Hauptfaktoren Zeit, Kosten und Umfang (Qualität). Eine Änderung in einem dieser Faktoren kann sich auf die anderen auswirken, und das Projektmanagement zielt darauf ab, das Gleichgewicht zwischen ihnen zu wahren.

Diese Begriffe sind grundlegend für das Verständnis und die erfolgreiche Durchführung von Projekten. Das Wissen darüber hilft, Projekte effektiv zu planen, zu überwachen und die gesteckten Ziele zu erreichen.

Immer öfter schlüpfen Geschäftspartner heute in unterschiedliche Rollen: Aus Kunden werden so beispielsweise Lieferanten und umgekehrt. Für die Datenerfassung und -pflege kann dies einen hohen Aufwand bedeuten. Das Business Partner-Konzept von SAP S/4HANA bietet dafür eine Lösung.

Früher waren die Geschäftsverhältnisse mehrheitlich klar definiert: Kunden waren Kunden, Lieferanten waren Lieferanten. Daher wurden in der Regel Kunden, Lieferanten und andere Stakeholder in ERP-Systemen und anderen Software-Tools jeweils einzeln erfasst. Ihre Daten waren in unterschiedlichen Bereichen gespeichert und konnten nicht ohne Weiteres miteinander vereint werden. Obwohl SAP ECC/ERP bereits das Business Partner-Modell (bzw. Geschäftspartner-Modell) kennt, war dessen Nutzung wenig verbreitet. Teils aufgrund der etwas umständlichen Handhabung, teils wegen der geringen Nachfrage.

In den letzten Jahren hat sich die Situation jedoch grundlegend verändert. Die Beziehungen zu Geschäftspartnern sind vielfältiger und komplizierter geworden: Geschäftspartner können heute mehrere Rollen ausfüllen und diese Rollen können sich im Laufe der Geschäftsbeziehung immer wieder ändern. Als Beispiel müssen Lieferanten bei Lagerware aus logistischen Gründen gleichzeitig als Kunden geführt werden.

Um den Unterschied zwischen dem Business Partner-Modell von SAP S/4HANA und den älteren SAP-Modellen zu verstehen, kann es sinnvoll sein, sich die Handhabung in SAP ECC/ERP anzuschauen: Dort wurden Kunden in Debitoren und Lieferanten in Kreditoren eingeteilt. Hatte ein bestehender Geschäftspartner eine neue Geschäftsrolle bekommen, musste sein Profil einschließlich der Stammdaten wiederholt angelegt werden. Das bedeutete nicht nur mehr Aufwand, sondern sorgte für zahlreiche Dubletten. In der Vergangenheit war diese Aufteilung und der Mehraufwand für viele Unternehmen akzeptabel. Heute wird diese Gestaltung jedoch oft als zu unflexibel wahrgenommen.

In S/4HANA hingegen werden Kunden, Lieferanten und andere Geschäftsrollen (z. B. Rechnungs- und Warenempfänger, Rechnungssteller, Auftraggeber) in einem Objekt verwaltet. Für Benutzer hat dies eindeutige Vorteile.

Die Rolle des Business Partners hat einen grundlegenden und übergreifenden Charakter. Unter dieser Rolle werden allgemeine Stammdaten zum Geschäftspartner gespeichert: Beispielsweise der Firmenname, die Rechtsform, die Adress- und Kommunikationsdaten, die Bankverbindung und Steuernummer.

Auch wenn alle Geschäftsbeteiligten in S/4HANA jetzt Business Partner heißen, können sie durch Partnerrollen unterschieden werden. Es muss dazu kein separater Stammdatensatz angelegt werden. Wird ein Lieferant zum Kunden, kann der bereits existierende Business Partner-Stammdatensatz einfach durch die Rolle „Kunde“ erweitert und durch die kundenspezifischen Daten ergänzt werden.

Das neue SAP Geschäftspartner-Konzept bietet weitere Vorteile.

Erstens wird die Einhaltung von Datenschutzvorschriften erleichtert: Durch die zentralisierte Datenspeicherung der Geschäfts- und Kontaktdaten sind diese leichter auffindbar. Dadurch lassen sich Daten im Bedarfsfall einfacher und schneller löschen oder sperren. Des Weiteren wird es für Unternehmen einfacher, ihren Auskunftspflichten, die sich aus der DSGVO ergeben, rechtzeitig nachzukommen.

Zweitens wird ein höheres Maß an Harmonisierung und Standardisierung erreicht. Unterschiedliche Abteilungen und Benutzer von anderen SAP-Systemen haben den Zugriff auf die gleichen Daten. Missverständnisse können so schnell geklärt oder vermieden werden.

Drittens werden Datenbestände im Unternehmen reduziert: Durch die Umstellung auf das Business Partner-Modell werden Dubletten vermieden, was die Anzahl der Profile und den Stammdatenbestand verringert. Dies schafft Übersicht, reduziert Fehler, ermöglicht schnellere Entscheidungen und steigert die Produktivität der Belegschaft.

Die Nutzung des SAP Geschäftspartner-Konzeptes kann mit einigen Herausforderungen verbunden sein, die in Betracht gezogen werden sollten.

Durch die Verwendung des Business Partner-Modells vergrößert sich der Kreis der Nutzer im Unternehmen. Diese kommen häufig aus unterschiedlichen Fachabteilungen und weisen unterschiedliche Hintergründe auf. Daher sollte insbesondere auf eine hohe Datenstandardisierung geachtet werden. Der Standardisierungsumfang sollte nicht nur auf eine Fachabteilung begrenzt sein, sondern die Nutzer im gesamten Unternehmen mit einbeziehen. In diesem Zusammenhang ist möglichst auf fachbereichs- oder abteilungsspezifische Bezeichnungen und Abkürzungen – z. B. bei der Schreibweise von Namen und Adressen – zu verzichten. So lassen sich unnötige Missverständnisse und andere Schwierigkeiten bei der Arbeit mit Daten vermeiden.

Bei der Migration auf den S/4HANA Business Partner von einem älteren SAP-System sind einige Aspekte zu berücksichtigen. Zunächst sollte entschieden werden, ob die Migration nach einem Greenfield- oder nach einem Brownfield-Ansatz erfolgen soll.

Das Greenfield-Modell bietet den Vorteil eines Neuanfangs und der damit verbundenen Möglichkeit, Altlasten loszuwerden. In der Praxis kann hier ETL (Extract, Transform, Load) als Migrationsmethode infrage kommen.

Beim Brownfield-Ansatz werden bestehende und bewährte Prozesse aus dem Altsystem in S/4HANA übernommen. Ein direkter Wechsel auf den Business Partner ist hier jedoch oft mit Schwierigkeiten verbunden. Es kann daher sinnvoll sein, die Migration mithilfe des MDS Load Cockpits über die Customer-Vendor-Integration (CVI) vorzunehmen.

Die Nutzung des SAP Business Partner-Ansatzes (SAP Geschäftspartner-Ansatzes) hilft Unternehmen, die gestiegenen Anforderungen an die Erfassung und Pflege der Daten ihrer Geschäftspartner zu bewältigen.

Der Hauptvorteil des Business Partner-Modells besteht darin, dass ein Stammdatensatz nur einmal pro Geschäftspartner angelegt werden muss. Anschließend lässt er sich flexibel um weitere Daten und Rollen erweitern oder reduzieren. Dadurch wird die Geschäftsbeziehung stets korrekt widergespiegelt: Ganz gleich, ob es sich dabei etwa um Kunden, Lieferanten, Rechnungs- oder Warenempfänger oder einfach Ansprechpartner handelt. Die neue Datengestaltung reduziert somit überflüssige Datenbestände, schafft mehr Übersicht und erleichtert die Datenpflege.

Weitere Beiträge zu Themen rund um die SAP Logistik finden auch in unserem Blog. Kontaktieren Sie uns!

Die SAP S/4HANA Cloud, Public Edition ist ein populäres ERP-System. Im folgenden Beitrag erfahren Sie, was es mit dieser Lösung auf sich hat und für wen ihre Einführung geeignet ist.

Die SAP S/4HANA Public Cloud ist das aktuelle cloudbasierte ERP-System von SAP. Mit der Software können Organisationen alle wichtigen Bereiche wie Finanzen, Buchhaltung, Produktion, Lager, Vertrieb und Marketing zentralisiert verwalten. Dazu helfen Ihnen viele innovative Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) oder Business Analytics, die Prozesse in Ihrem Unternehmen zu automatisieren. Als Kunde brauchen Sie sich bei dieser Lösung nicht um die Infrastruktur und den Betrieb kümmern, dafür sorgt SAP.

Die SAP S/4HANA Private Cloud wird in einer Private Cloud gehostet – entweder von SAP oder einem Hyperscaler wie Amazon Web Services (AWS) oder Microsoft Azure. Anders als bei der Public Cloud Version müssen Sie jedoch die Lösung selbstständig betreiben und warten. Oder diese Aufgabe an einen externen Dienstleister auslagern. Sie können auf den Quellcode zugreifen und somit S/4HANA Ihren Bedürfnissen anpassen. Ebenfalls ermöglicht Ihnen eine Migration in die Private Cloud, die bestehende Software-Architektur zu übernehmen. Daher eignet sich die private Cloud gut für Migrationen nach der Brownfield-Methode.

Bei S/4HANA in der Public Cloud haben Sie hingegen keinen Zugang zum SAP-Code und können die Lösung nur durch eine Konfiguration anpassen. In vielen Fällen kann dies ausreichend sein; diese Option bietet jedoch weniger Individualisierungsspielräume.

Daneben ist noch eine On-Premise-Version von S/4HANA verfügbar. Das ist die klassische Form des Hostings. In diesem Fall unterbringen und betreiben Unternehmen S/4HANA innerhalb der physischen Grenzen ihres Unternehmens. Wie bei der S/4HANA Private Cloud können Sie die Software modifizieren. Sie müssen jedoch für Updates, Upgrades, die Wartung und den Betrieb der Infrastruktur selber sorgen. Im Unterschied zu einer Public Cloud und der On-Premise-Variante hat eine Private Cloud deutlich höhere Einstiegs- und Betriebskosten.

Die Tabelle unten bietet eine zusammenfassende Übersicht und einen Vergleich.

Hoch.

Moderat (besser als bei einer On-Premise-Lösung, jedoch schlechter als in der Public Cloud).

Major Upgrades inkl. Downtime: 2x pro Jahr.

Hier finden Sie den detaillierten Upgrade und Wartungsplan für 2023.

Sie bestimmen selber, wann Updates installiert werden sollen. (Bei Angeboten wie RISE with SAP ist ein jährliches Update enthalten.)

Wird begünstigt (Grundsätzlich sind nur eine Internetverbindung und ein aktueller Browser erforderlich.)

Wird erschwert, weil die Lösung nicht automatisch von außen gut zugänglich ist und häufig dedizierte Schnittstellen und Zugänge erfordert.

Relativ günstig, da der Bedarf an einer Erstinvestition entfällt (Erweiterungen können jedoch kostentreibend wirken. Pauschalangebote wie GROW oder RISE with SAP bieten hier oft eine Kostenkontrolle.).

Relativ hoch.

Ist sowohl im GROW with SAP als auch im RISE with SAP-Angebot enthalten.

Ist im RISE with SAP-Angebot enthalten.

Spielräume generell geringer, da kein Zugang zum SAP-Code (Dieser Nachteil kann jedoch oft durch Side-by-Side-Extensions über die SAP BTP ausgeglichen werden.)

Größere Modifikationen, die in den SAP-Code eingreifen, sind möglich.

Optimal für einen Greenfield-Ansatz.

Alte IT-Landschaften (z. B. aus SAP ECC) können größtenteils übernommen werden. Daher gut geeignet für einen Brownfield-Ansatz.

Die Vorteile der SAP S/4HANA Public Cloud sind:

Die SAP S/4HANA Cloud, Public Edition, hat auch einige Nachteile. Diese gelten jedoch generell für alle Lösungen aus der Public Cloud.

Die SAP S/4HANA Cloud, Public Edition ist eine Lösung, die für Unternehmen eine gute Wahl sein kann. Insbesondere können diejenigen Organisationen vom Einsatz dieser Lösung profitieren, die keine oder wenig Altlasten übernehmen und neuste Technologien nutzen möchten. Die Möglichkeit, mobil und flexibel zu arbeiten, ist ein weiterer Grund, der für S/4HANA aus der Public Cloud spricht.

Hat der Artikel über die S/4HANA Cloud, Public Edition Ihnen interessante Anregungen geliefert? Wenn Sie weitere Fragen haben oder praktische Unterstützung benötigen, laden wir Sie gerne dazu ein, mit uns in Verbindung zu treten. Schauen Sie sich auch Beiträge zu weiteren IT-, Software- und SAP-Themen in unserem Blog an.

Die SAP Logistik bietet mit ihren Modulen eine Bandbreite von Funktionen an. Diese können Ihnen dabei helfen, wichtige Prozesse in der Logistik effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Im Zuge der Digitalisierung hat die Optimierung und die Flexibilisierung der Prozesse eine große Bedeutung gewonnen.

Die Änderung der Funktionalität in SAP seit der Einführung von S/4HANA bedeutet, dass die herkömmlichen Modulbezeichnungen in SAP nicht mehr verfügbar sind. Das heißt, dass es die Module Materialwirtschaft, Warehouse Management u. ä. nicht mehr gibt.

Mit S/4HANA wurden diese Module von SAP durch vier funktionale LoBs (Lines of Business) ersetzt, die unter dem Oberbegriff „SAP S/4HANA Logistics“ zusammengefasst werden:

Für jedes LoB bietet SAP Funktionen an, die Teil von SAP S/4HANA sind. Einige sind eingebettet und können auf derselben Datenbank aktiviert werden, andere laufen auf einer separaten Plattform, verfügen aber über Standardintegrationen mit dem Kern von S/4HANA.

Der erste Schritt in der Lieferkette ist natürlich die Beschaffung der Materialien, die zur Erfüllung der Aufträge benötigt werden. Er bildet sämtliche Einkaufs- und Beschaffungsprozesse ab, von der Prognose über Bestellungen bis zur Lieferantenrechnung und entlastet somit die Einkaufsorganisation im operativen Geschäft.

Die komplexe Materialwirtschaft wird in SAP durch das Logistik Modul SAP MM abgedeckt. Neben der Verwaltung von logistischen Stammdaten wie Materialnummern, Chargen und Seriennummern beinhaltet SAP MM auch die qualitative, zeitliche und quantitative Planung und Steuerung aller Materialbewegungen innerhalb Ihres Unternehmens und darüber hinaus. Dazu gehören auch nützliche Features wie ein Periodenverschieber, der sicherstellt, dass Warenbewegungen und Werte immer im richtigen Zeitraum gebucht werden.

Das Kernstück von SAP MM ist jedoch die transparente Abbildung der gesamten Beschaffungsprozesse von Materialien und Dienstleistungen und den dazugehörigen Transaktionen. Dazu gehören die Bereiche Einkauf, einschließlich der Bedarfsermittlung und -planung sowie der Bezugsquellenermittlung. Die Bestandsführung, die Inventur und die logistische Rechnungsprüfung sind darin ebenfalls eingeschlossen.

Beachtet werden sollte, dass SAP MM für die Materialwirtschaft unter SAP ERP ECC 6.0 ab 2028 bzw. 2030 nicht mehr gewartet wird. Dadurch ist es wichtig, sich rechtzeitig auf den S/4HANA-Umstieg vorzubereiten.

Nachdem die Materialien eingekauft und geliefert wurden, müssen sie in Fertigprodukte umgewandelt werden. Im LoB Manufacturing wird von SAP entsprechende Funktionalität bereitgestellt, die Anwender bei der Produktherstellung durch reaktionsfähige Fertigung, Produktionsabläufe, Termin- und Lieferplanung, Qualitätsmanagement und bei vielem mehr unterstützt.

Die vielleicht umfassendste der vier LoBs, die Supply Chain, hilft Anwendern bei der allgemeinen Geschäftsplanung sowie bei der Lagerung und dem Versand von gekauften Produkten. Sie umfasst Prozesse wie Produktionsplanung, Chargenrückverfolgung, Lagerhaltung und Bestandsmanagement.

Lösungen wie SAP Integrated Business Planning (SAP IBP), SAP Extended Warehouse Management und SAP Transportation Management werden als Teil des Supply Chain LoB betrachtet.

Das SAP Warehouse Management System (WMS) sorgt für eine flexible und automatisierte Abwicklung aller Warenbewegungen. Die Verwaltung der Bestände in Ihrer Lagerverwaltung kann damit ebenfalls optimiert werden. Das System unterstützt die planmäßige und effiziente Abwicklung aller logistischen Prozesse und Transaktionen innerhalb Ihres Lagers – einschließlich der Inventur.

Eine optimierte Planung, Ausführung und Überwachung lässt sich erreichen, indem die Lagerkapazitäten sowie der Materialfluss durch effizientere Ein- und Auslagerungsstrategien verbessert werden.