Die globale Erderwärmung zählt zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Auch die IT-Branche steht in der Verantwortung. So ist der digitale Sektor ab 2025 für rund 4 Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich, was mehr als der gesamte Luftverkehr ausmacht. Für das laufende Jahr schätzen Studienautoren den weltweiten Stromverbrauch von Rechenzentren auf etwa 415 Terawattstunden. Das entspricht rund 1,5 Prozent des globalen Verbrauchs. Aufgrund des zunehmenden Einsatzes von künstlicher Intelligenz werde die globale Nachfrage 2030 auf rund 945 Terawattstunden pro Jahr klettern

Als Unternehmen, das digitale Lösungen gestaltet, nehmen wir diese Verantwortung ernst. Unser Ziel ist es, die Umweltauswirkungen unserer IT-Nutzung konsequent zu verringern und gleichzeitig unsere Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten und Partner zu einer bewussteren Nutzung digitaler Technologien zu befähigen.

Mit dieser Sustainable IT Policy möchten wir:

Jedes Jahr im März führen wir unternehmensweit einen Digital Clean-Up Day durch. Dieser Tag dient der aktiven Reduktion unseres digitalen Datenvolumens und der Sensibilisierung für digitale Nachhaltigkeit:

Wir fördern eine bewusste und verantwortungsvolle Nutzung digitaler Dienste im Arbeitsalltag. Dazu gehören:

Unsere Sustainable IT Policy ist Teil unseres ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatzes, der sich an den drei Dimensionen nachhaltiger Entwicklung orientiert: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Gleichzeitig ist sie Ausdruck unserer gelebten Werte, wie Langfristigkeit, Know-how-Transfer und Qualitätsbewusstsein.

Die Policy unterstützt zudem die Umsetzung ausgewählter Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen – insbesondere in den Bereichen:

Aktuell gibt es keine Ergebnisse in dieser Kategorie

Der Energiebedarf von Rechenzentren wächst stetig und damit auch die Bedeutung von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. In der Schweiz macht der Betrieb von Rechenzentren einen spürbaren Anteil am landesweiten Stromverbrauch aus. Gleichzeitig bestehen in vielen IT-Infrastrukturen noch ungenutzte Einsparpotenziale. Eine Studie der Hochschule Luzern im Auftrag des Bundesamts für Energie zeigt, dass das Einsparpotenzial bei Rechenzentren bis zu 46 Prozent beträgt. Wie groß ist das Potenzial Ihres Rechenzentrums?

Genau an diesem Punkt setzt die Zusammenarbeit zwischen Rewion und der Swiss Datacenter Efficiency Association (SDEA) an. Seit Juni 2025 ist Rewion offizieller Partner der SDEA und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Rechenzentren effizienter und nachhaltiger zu betreiben.

Die SDEA ist eine Allianz aus Industrie- und Forschungsorganisationen, die sich auf die Steigerung der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit von Rechenzentren spezialisiert hat.

Kernstück der SDEA ist der sogenannte SDEA Navigator: Ein Online-Tool, das Key Performance Indicators (KPIs) rund um den Betrieb von Rechenzentren und deren IT-Infrastruktur berechnet. Es bietet:

Auf Basis dieser Auswertungen können Betreiber von Rechenzentren fundierte Entscheidungen treffen, die sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile bringen.

Als offizieller Partner der SDEA übernimmt Rewion die komplette Beratungsleistung rund um das Thema Energieeffizienz im Rechenzentrum. Unser Angebot richtet sich sowohl an Unternehmen, die bereits ein Rechenzentrum betreiben, als auch an solche, die sich erst mit dem Thema auseinandersetzen möchten.

Der Clou dabei: Ein Teil der Projektkosten wird durch eine staatliche Förderung unterstützt. Für viele Unternehmen reduziert sich der Eigenaufwand dadurch deutlich.

Der Handlungsdruck auf Unternehmen und Rechenzentrumsbetreiber wächst, denn gesetzliche Vorgaben und Klimaziele werden strenger, die Betriebskosten steigen und jede eingesparte Kilowattstunde spart bares Geld. Außerdem achten Kunden und Partner immer stärker auf Nachhaltigkeit und Zertifizierungen.

Wer jetzt aktiv wird, sichert sich Wettbewerbsvorteile, Kostenersparnisse und leistet einen messbaren Beitrag zum Klimaschutz.

Sie möchten wissen, wie effizient Ihr Rechenzentrum aufgestellt ist und ob Sie von einer Förderung profitieren können?

Dann nehmen Sie jetzt unverbindlich Kontakt mit uns auf. In einem kostenlosen Erstgespräch geben wir Ihnen einen Überblick über Ihre Möglichkeiten und beantworten alle offenen Fragen rund um das Thema energieeffiziente Rechenzentren und IT-Infrastruktur. Weitere Informationen rund um das Assessment finden Sie hier.

Digitale Systeme, die eigenständig lernen und Entscheidungen treffen, prägen unseren beruflichen Alltag immer stärker. Sie beeinflussen, wie wir planen, produzieren und zusammenarbeiten, häufig unbemerkt und doch mit wachsender Wirkung. Eine neue Entwicklungsstufe dieser Technologie ist sogenannte Agentic AI. Dahinter stecken KI-Systeme, die nicht nur reagieren, sondern eigenständig denken und handeln, fast wie ein digitaler Assistent mit Entscheidungsfreiheit. Diese Systeme planen Aufgaben selbst, passen sich neuen Situationen an und lernen aus Erfahrungen.

Doch während ihre Fähigkeiten wachsen, wächst auch ein anderes Thema: der Energieverbrauch. Denn je intelligenter ein System wird, desto mehr Rechenleistung braucht es. Was auf dem Bildschirm leicht aussieht, verbraucht im Hintergrund mehr Strom, als man zunächst vermuten würde. Gerade deshalb lohnt es sich, frühzeitig darüber nachzudenken, wie solche Systeme aufgebaut sein sollten, damit sie nicht nur effektiv arbeiten, sondern auch verantwortungsvoll mit Energie und Ressourcen umgehen.

Die meisten heute eingesetzten KI-Anwendungen arbeiten nach einem klaren Muster: Sie bekommen eine Aufgabe, führen sie aus und warten auf die nächste Anweisung. Agentic AI funktioniert anders. Diese Systeme bekommen ein Ziel, zum Beispiel „optimiere den Energieverbrauch in einem Bürogebäude“ und finden selbstständig Wege, dieses Ziel zu erreichen. Sie bewerten Optionen, treffen Entscheidungen, überwachen ihre Ergebnisse und passen sich an, wenn sich die Umgebung ändert.

Das bringt große Vorteile. Agentic Systeme können komplexe Prozesse ohne menschliches Eingreifen steuern, schneller reagieren und effizienter arbeiten. Sie können sogar in Situationen Entscheidungen treffen, die vorher nicht eingeplant waren.

Aber genau diese Freiheit und Rechenintelligenz bringen auch eine Herausforderung mit sich: Der Energiebedarf solcher Systeme ist deutlich höher als bei klassischen Programmen.

Bei der Entwicklung und dem Einsatz von KI gibt es zwei große Energiequellen: das Training und den Betrieb.

Beim Training wird das System mit enormen Datenmengen gefüttert, um daraus zu lernen. Das passiert meist in Rechenzentren und verbraucht schon in diesem frühen Stadium sehr viel Energie.

Beim Betrieb, also wenn die Agentic AI aktiv ist, entsteht erneut Energieverbrauch. Anders als klassische Programme läuft die Agentic AI dauerhaft. Sie analysiert Daten in Echtzeit, bewertet Situationen ständig neu und trifft fortlaufend Entscheidungen. Je komplexer die Umgebung ist, desto häufiger arbeitet das System und desto höher ist der Energiebedarf im Alltag.

Die gute Nachricht ist, es gibt bereits viele Ansätze, um solche Systeme effizienter zu gestalten. Einige davon lassen sich schon heute anwenden, andere stecken noch in der Entwicklung.

Nicht jede Aufgabe braucht ein riesiges KI-Modell. Oft reichen kleinere, speziell trainierte Systeme aus. Diese „leichtgewichtigen“ Modelle können mit weniger Energie ähnliche Ergebnisse liefern wie große Systeme. Wichtig ist, das passende Werkzeug für die jeweilige Aufgabe zu wählen.

Agentic Systeme können Aufgaben aufteilen. Einfache Entscheidungen lassen sich lokal auf einem Gerät treffen, komplexe Berechnungen können in die Cloud ausgelagert werden. Das spart Energie, weil nur die wirklich rechenintensiven Aufgaben zentral verarbeitet werden.

Auch eine digitale Intelligenz muss nicht rund um die Uhr auf Hochtouren laufen. Es macht Sinn, das System so zu gestalten, dass es erkennt, wann es aktiv sein muss und wann nicht. Das nennt man „algorithmische Sparsamkeit“. Die KI wird dadurch nicht schlechter, sondern klüger. Sie arbeitet, wenn es nötig ist und ruht, wenn keine Entscheidung ansteht.

Neben der Software spielt auch die Hardware eine Rolle. Neue Prozessoren sind darauf ausgelegt, KI-Anwendungen besonders energieeffizient auszuführen. Einige Forschungsteams arbeiten sogar an Chips, die sich an der Funktionsweise des menschlichen Gehirns orientieren, also eine Art digitales Nervensystem, das mit sehr wenig Energie auskommt.

Tatsächlich wird gerade an KI-Agenten gearbeitet, die ihren eigenen Energieverbrauch überwachen und bei Bedarf anpassen. Sie könnten etwa entscheiden, gewisse Aufgaben später zu erledigen, wenn weniger Energie verbraucht wird, oder sich mit anderen Systemen abstimmen, um unnötige Doppelarbeit zu vermeiden.

Ein solches System wäre nicht nur intelligent, sondern auch verantwortungsvoll. Es denkt mit, nicht nur im Hinblick auf das Ziel, sondern auch in Bezug auf die Umwelt.

Ja! Denn wenn Systeme selbstständig handeln, brauchen sie auch Rahmenbedingungen. Unternehmen sollten bei der Einführung von Agentic AI nicht nur auf Leistung und Effizienz achten, sondern auch auf deren Energiebilanz. Denkbar wären zukunftsorientierte Standards, also eine Art Energieetikett für KI-Anwendungen. So könnten Kunden, Partner und Anwender erkennen, wie umweltfreundlich ein System tatsächlich ist.

Auch gesetzliche Vorgaben könnten helfen, zum Beispiel durch Mindestanforderungen an die Energieeffizienz oder Förderungen für besonders nachhaltige Entwicklungen. Damit würde Energieeffizienz zu einem festen Bestandteil der digitalen Transformation.

Agentic AI steht für einen neuen Schritt in der Digitalisierung. Diese Systeme haben das Potenzial, unsere Arbeitswelt, unsere Städte und sogar unseren Alltag grundlegend zu verändern. Sie können Prozesse verbessern, Ressourcen sparen und komplexe Aufgaben übernehmen.

Doch mit dieser neuen Freiheit wächst auch die Verantwortung. Damit Agentic AI nicht zum heimlichen Stromfresser wird, müssen wir schon heute die Weichen für eine nachhaltige Nutzung stellen. Die Technik dafür ist da, jetzt kommt es auf den bewussten Einsatz an.

Am 16. Mai 2025 wurde in Giengen an der Brenz der „Verein zur Förderung von IT aus Europa“ (ITE) ins Leben gerufen. Der Zusammenschluss deutscher und europäischer IT-Hersteller, Dienstleister und Branchenakteure verfolgt ein ambitioniertes Ziel: die Stärkung digitaler Souveränität durch IT-Produktion, Entwicklung und Wertschöpfung in Europa.

Mit dem geplanten Gütesiegel „IT aus Europa“ will der Verein künftig Unternehmen kennzeichnen, die IT-Komponenten oder -Dienstleistungen mit überwiegend europäischem Ursprung anbieten. Dies soll vergleichbar mit Herkunftskennzeichnungen aus anderen Branchen sein. Doch was steckt hinter dieser Initiative? Wo liegen die Potenziale und wo mögliche Fallstricke? Denn was passiert, wenn Datentransfers in die USA nicht mehr rechtmäßig sein sollten, können Sie in unserem Artikel Datentransfers in die USA unter Beobachtung – Rewion IT-Beratung & Services nachlesen.

Die geopolitischen Entwicklungen der letzten Jahre – vom US-China-Technologiekonflikt bis hin zu Versorgungsengpässen bei Chips – haben Unternehmen und Regierungen in Europa wachgerüttelt. Die übermäßige Abhängigkeit von globalen Technologiekonzernen, insbesondere aus den USA und Fernost, wird zunehmend als Risiko für Datenschutz, Innovationsfähigkeit und wirtschaftliche Resilienz wahrgenommen.

Der ITE will dieser Entwicklung etwas entgegensetzen. Auf der Website ite-verein.eu formuliert der Verein die Vision, die IT-Wertschöpfung zurück nach Europa zu holen. Dabei geht es nicht nur um Hardwareproduktion, sondern auch um Softwareentwicklung, Beratung, Systemintegration und Service, also den gesamten IT-Lebenszyklus.

Der Verein versteht sich explizit nicht als Konkurrenz zu bestehenden Initiativen wie Gaia-X, sondern als praktische Ergänzung auf Unternehmensebene. Der Fokus liegt auf Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Stärkung regionaler IT-Ökosysteme.

In einer Zeit, in der die Abhängigkeit von außereuropäischen IT-Anbietern zunehmend kritisch betrachtet wird, setzt der ITE ein Zeichen für mehr Unabhängigkeit und Qualität im europäischen IT-Sektor. Das Gütesiegel soll als Orientierungshilfe für Unternehmen und Verbraucher dienen, die Wert auf regionale Wertschöpfung und nachhaltige IT-Lösungen legen.

Kernstück der Initiative ist ein Gütesiegel, das es Unternehmen ermöglichen soll, ihre Produkte oder Dienstleistungen als „europäisch“ basierend auf nachvollziehbaren Kriterien zu kennzeichnen wie z. B.:

Die Zielsetzung ist eindeutig: Transparenz für Kunden schaffen und europäische Anbieter sichtbar machen. In einer zunehmend fragmentierten Technologiewelt, in der Herkunft und Lieferkette oft undurchsichtig sind, kann ein solches Label zur Orientierung beitragen. Dies gilt insbesondere für Unternehmen, die Wert auf digitale Souveränität, Datenschutz und ESG-konforme IT legen.

So begrüßenswert das Ziel ist, so risikoreich ist das Vorhaben. Für uns als Rewion stehen dabei insbesondere die folgenden Fragen im Fokus:

Es gibt bereits eine Vielzahl an IT-Labeln und Nachhaltigkeitszertifikaten (Blue Angel, TCO, EPEAT, EU Ecolabel, Gaia-X Compliance, ISO 14001 etc.). Das neue ITE-Siegel könnte Gefahr laufen, in der Flut unterzugehen, wenn es nicht klar differenziert wird oder als rein symbolisches Marketinginstrument wahrgenommen wird.

Der Erfolg eines Siegels hängt maßgeblich von klaren, unabhängigen und überprüfbaren Kriterien ab. Die Website des ITE macht deutlich, dass derzeit noch an der genauen Ausgestaltung gearbeitet wird. Ohne transparente Kriterien und Prüfprozesse könnte der Anspruch auf Glaubwürdigkeit Schaden nehmen.

In einer globalisierten Lieferkette ist es schwer, klare Grenzen zu ziehen. Wenn z. B. ein Server in Deutschland zusammengeschraubt, aber mit Komponenten aus Asien bestückt wird. Reicht das für das Siegel? Oder braucht es einen Mindestanteil europäischer Wertschöpfung?

Besteht die Gefahr, dass durch nationale oder regionale Abgrenzung die internationale Zusammenarbeit gehemmt wird? Oder kann das Label sinnvoll implementiert sogar als Brücke fungieren?

Gerade im Kontext nachhaltiger IT gewinnt die Initiative an Relevanz. Wer nachhaltige IT-Governance etablieren will, also Prozesse, Beschaffung und IT-Strategien mit ökologischen, sozialen und regulatorischen Zielen verknüpft, braucht verlässliche Indikatoren:

Ein europäisches Herkunftssiegel kann hier ein zusätzliches Steuerungsinstrument sein, z. B. als Bestandteil von Ausschreibungen, IT-Richtlinien oder ESG-Reportingprozessen. Vorausgesetzt, es erfüllt die Anforderungen an Nachweisbarkeit und Standardisierung.

Der ITE adressiert mehrere hochaktuelle Themen wie die digitale Souveränität, nachhaltige IT und europäische Resilienz. Er setzt auf eine Vision, die viele in der IT- und Nachhaltigkeitsszene teilen, denn es geht um mehr Transparenz, stärkere regionale Wertschöpfung und die Unabhängigkeit von geopolitischen Risiken.

Doch ein Siegel allein reicht nicht. Damit der ITE mehr wird als ein Label unter vielen, braucht es vor allem klare, überprüfbare und öffentlich zugängliche Kriterien. Darüber hinaus stellt sich die Frage nach einer unabhängigen Zertifizierungsstelle. Wer darf das Siegel vergeben oder auditieren? Eine starke Kommunikationsstrategie sollte zudem für Sichtbarkeit sorgen und deutlich machen, dass eine Einbettung in bestehende Nachhaltigkeits- und IT-Governance-Prozesse unabdingbar ist. Nur dann wird aus dem Gütesiegel auch ein echtes Gütesiegel.

Sie haben weitergehende Fragen und Interesse daran, wie Sie Nachhaltigkeit in Ihre IT-Governance integrieren, IT-Kosten reduzieren und die IT langfristig effizienter aufstellen können? Sprechen Sie uns gerne oder vereinbaren Sie ein unverbindliches 30-minütiges Kennenlernen.

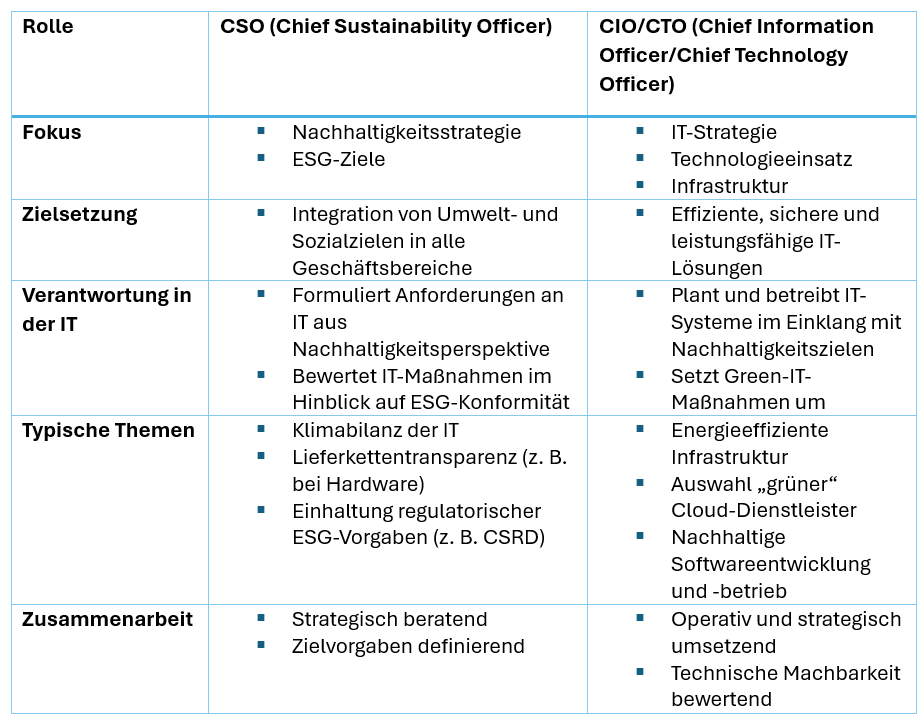

Klimakrise, regulatorischer Druck trotz CSRD-Omnibus, immer neue Stakeholder-Erwartungen – Nachhaltigkeit ist längst kein Nischenthema mehr, sondern ein strategischer Imperativ. Viele Unternehmen reagieren darauf, indem sie Chief Sustainability Officers (CSOs) berufen. Doch was bedeutet das für die Unternehmens-IT? Und wie verändern sich dadurch Governance-Strukturen, Rollenbilder und Strategien?

Während der CSO vor einigen Jahren noch vor allem für CSR-Berichte oder Nachhaltigkeitskommunikation verantwortlich war, verändert sich das Rollenbild heute grundlegend. Der CSO ist zunehmend Sparringspartner der Geschäftsführung, Treiber von Transformationsprojekten und Wächter über ESG-Ziele. Damit hat er direkte Auswirkung auf nahezu alle Unternehmensbereiche, insbesondere auf die IT.

Die Integration von Nachhaltigkeit in die IT-Governance gewinnt dabei rasant an Bedeutung. CSOs und CIOs (Chief Information Officer) spielen eine zentrale Rolle. Ihre Zusammenarbeit ist entscheidend, um ökologische Ziele mit technologischen Innovationen zu verbinden. Genau diese Partnerschaft ist ausschlaggebend für den Erfolg von ESG-Initiativen im Unternehmen.

Studien bestätigen, dass zu den Erfolgsfaktoren für nachhaltige IT unter anderem ein starkes Engagement der Geschäftsleitung, definierte Rollenverantwortung, messbare KPIs und eine transparente Kommunikation zählen.[1]

Die IT ist nicht nur Enabler der Digitalisierung, sondern auch selbst eine Quelle signifikanter Umweltauswirkungen:

Damit wird die IT vom „stillen Dienstleister“ zur aktiven Gestalterin der Nachhaltigkeitsstrategie in Unternehmen. Dafür braucht es klare Governance-Strukturen, die die IT in diesen Wandel einbinden.

CIOs übernehmen in dem Zusammenhang zunehmend die Rolle als „Katalysator für nachhaltige Innovation“. Sie sind nicht nur für die Infrastruktur zuständig, sondern auch für die Bewertung, welche Technologien unter ESG-Gesichtspunkten sinnvoll sind. Angefangen bei der grünen Cloud bis hin zu energieeffizienter Software.

Um Nachhaltigkeit wirksam in der IT zu verankern, braucht es eine enge, strategisch abgestimmte Zusammenarbeit zwischen CSO und CIO/CTO. Einige zentrale Fragen, die beide daher gemeinsam adressieren sollten:

Der Schlüssel zum Erfolg liegt dabei in einer klaren Rollenverteilung, einem strukturierten Dialog und einem gemeinsamen Verständnis von ESG-Daten. CSOs brauchen die Unterstützung von CIOs, um relevante Informationen systematisch zu erfassen, zu analysieren und in die Berichterstattung zu überführen.

Einen möglichen Ansatz stellt die Etablierung eines Sustainable IT Boards dar, das CSO, CIO, CTO, CDO und relevante Fachbereiche regelmäßig zusammenbringt. Dieses agiert analog zum klassischen Architekturboard, fokussiert jedoch besonders die ESG-Aspekte.

Ein Unternehmen, das Nachhaltigkeit in der IT strategisch und messbar umsetzt, ist die Deutsche Telekom / T-Systems:

Diese Maßnahmen sind Teil einer konzernweiten Governance, in der Nachhaltigkeit in alle relevanten Steuerungsstrukturen von der Vorstandsebene bis zur Projektplanung eingebettet ist.

Die Berufung eines CSOs ist ein starkes Signal, aber erst im Schulterschluss mit der IT-Führung entfaltet sie ihre volle Wirkung. CIOs agieren zunehmend als Koordinatoren von ESG-Daten, um beispielsweise den CO₂-Fußabdruck der IT zu messen, zu managen und automatisiert in ESG-Berichte einzubinden. Diese neuen Anforderungen erfordern ein strategisches Zusammenspiel mit dem CSO, welches datengetrieben, zielgerichtet und technologiegestützt gestaltet werden muss. Für Unternehmen bedeutet das:

Für eine erfolgreiche Umsetzung nachhaltiger IT sind darüber hinaus weitere Faktoren entscheidend, wie die Unterstützung des Top-Managements. Ohne den Rückhalt der Geschäftsführung bleibt Green IT oft ein isoliertes Einzelthema. Außerdem sind klare Governance-Strukturen mit definierten Rollen, Prozessen und Zielen die Grundlage jeder wirkungsvollen Umsetzung. Auch die Messbarkeit ist unverzichtbar: Ohne KPIs und Transparenz verkommt Nachhaltigkeit in der IT schnell zum reinen Marketing. Abschließend ist ein kultureller Wandel durch Bewusstseinsbildung, gezielte Schulungen und Freiräume für technologische Experimente notwendig.

Wer nachhaltige IT wirklich im Unternehmen umsetzen will, braucht daher neue Allianzen auf C-Level und den Mut, die bestehende Governance zu hinterfragen und neu zu denken.

Welche Werkzeuge ein erfolgreicher IT-Stratege beherrschen muss, erfahren Sie in unserem Beitrag Der Super-IT-Stratege: Held der Digitalen Transformation – Rewion IT-Beratung & Services

[1] Universität Koblenz, 4C GROUP AG: Nutzen und Erfolgsfaktoren von Sustainable IT

Cloud-Infrastrukturen bieten Unternehmen enorme Vorteile in puncto Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Innovationsgeschwindigkeit. Doch mit dem zunehmenden Einsatz wachsen auch die Herausforderungen. Angefangen bei steigenden Betriebskosten über komplexe Abrechnungsmodelle und nicht zuletzt einen wachsenden ökologischen Fußabdruck. Allein in Deutschland machten Rechenzentren laut einer Studie des Borderstep Instituts im Jahr 2023 bereits 3,3 Prozent des gesamten Stromverbrauchs aus – und die Prognosen zeigen weiter nach oben. Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet, dass sich der weltweite Stromverbrauch durch Rechenzentren, Künstliche Intelligenz und Kryptowährungen bis 2026 verdoppeln könnte. Gerade die energieintensiven Cloud-Workloads stehen dabei im Fokus. Die zentrale Frage lautet also: Wie gelingt es Unternehmen, ihre Cloud gleichzeitig wirtschaftlich und nachhaltig zu betreiben? Zwei Konzepte, die sich ideal ergänzen, liefern darauf eine Antwort: FinOps und GreenOps.

FinOps steht für Financial Operations und beschreibt einen unternehmensweiten, kollaborativen Ansatz zur Steuerung und Optimierung von Cloud-Kosten. Ziel ist es, Kostenverantwortung aus den IT-Silos herauszuholen und gemeinsam mit Fachabteilungen und Finanzteams Entscheidungen zu treffen, die auf transparenten und aktuellen Daten basieren.

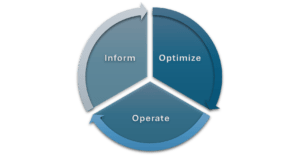

Das Framework der FinOps Foundation ist international etabliert und gliedert sich in drei Phasen:

Diese Phasen werden durch sogenannte Capabilities ergänzt – insgesamt 22 Kompetenzfelder, die Unternehmen in ihrer FinOps-Reife entwickeln sollten. Dazu zählen unter anderem „Usage & Cost Allocation“, „Forecasting“, „Reporting & Analytics“ oder „Workload Optimization“.

GreenOps baut auf den FinOps-Prinzipien auf, erweitert diese jedoch um die wichtige Dimension der ökologischen Nachhaltigkeit. Ziel ist es, den CO₂-Fußabdruck der Cloud-Nutzung sichtbar zu machen und systematisch zu reduzieren, ohne dabei auf Innovationspotenziale zu verzichten.

Konkret bedeutet das:

Mit der neuen Capability „Cloud Sustainability“, die die FinOps Foundation 2023 ins Framework aufgenommen hat, wurde GreenOps offiziell Bestandteil des FinOps-Kanons.

Mit der Einführung der Capability „Cloud Sustainability“ hat die FinOps Foundation ein deutliches Zeichen gesetzt: Nachhaltigkeit ist kein Nebenthema, sondern integraler Bestandteil moderner FinOps-Praktiken.

Ziel der Capability ist es, Organisationen zu befähigen, die Umweltauswirkungen ihrer Cloud-Nutzung zu verstehen, zu verwalten und zu reduzieren. Die Capability hilft Organisationen dabei:

Die Cloud-Nachhaltigkeit lässt sich nicht auf eine einzelne Phase beschränken, stattdessen wirkt sie in allen drei FinOps-Phasen:

Generell sind die Capabilities im FinOps Framework keine isolierten Tools oder Anwendungen, sondern ein systematischer Baukasten zur Cloud-Governance. Sie helfen nicht nur dabei, Kosten zu optimieren, sondern auch, Nachhaltigkeit strukturell zu verankern.

Der zentrale Mehrwert ergibt sich aus der Schnittmenge beider Ansätze. Viele FinOps-Maßnahmen tragen automatisch zur Nachhaltigkeit bei und umgekehrt:

| Maßnahme | Kosteneffekt | Umwelteffekt |

| Abschalten ungenutzter VMs | Reduziert Ausgaben | Spart Energie & CO₂ |

| Rightsizing von Instanzen | Optimiert Betriebskosten | Verringert Ressourcenverbrauch |

| Auswahl grüner Cloud-Regionen | Kein direkter Kostenvorteil | Deutliche Emissionsreduktion |

| Autoscaling & Serverless | Vermeidet Überprovisionierung | Minimiert Leerlauf und Energieverbrauch |

>> GreenOps ist kein neues Silo, sondern eine sinnvolle Erweiterung der FinOps-Logik. <<

Die Cloud ist kein Selbstläufer. Sie entfaltet ihren Mehrwert nur, wenn Unternehmen lernen, sie strategisch, verantwortungsvoll und transparent zu steuern – finanziell und ökologisch.

Gerade vor dem Hintergrund regulatorischer Anforderungen wie der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und zunehmendem ESG-Druck aus dem Markt gewinnt das Thema Cloud Sustainability massiv an Bedeutung. Unternehmen, die ihre Cloud-Infrastruktur heute nicht nur auf Effizienz, sondern auch auf Klimaverträglichkeit trimmen, verschaffen sich einen echten Wettbewerbsvorteil. Effizienz, Kostensenkungen und Klimaschutz sind dabei eng miteinander verbunden und bedingen sich gegenseitig.

Unternehmen, die heute in FinOps investieren, legen damit eine wichtige Basis für nachhaltige Cloud-Infrastrukturen. Denn wirtschaftliche und ökologische Ziele lassen sich nicht nur kombinieren – sie bedingen und verstärken sich gegenseitig. Jede eingesparte Instanz reduziert nicht nur die Rechnung, sondern auch den CO₂-Ausstoß. Jede effizientere Architektur spart Rechenleistung, Energie und Emissionen.

>> GreenOps ist kein neuer Silo, sondern ein Perspektivwechsel innerhalb bestehender FinOps-Prozesse. <<

Wer heute Cloud verantwortungsvoll betreiben will, kommt an FinOps nicht vorbei. Und wer morgen bestehen will, muss auch GreenOps mitdenken. Das FinOps Framework bietet eine hervorragende Grundlage, um beide Ziele zu vereinen: Transparenz, Optimierung und Governance – mit dem doppelten Ziel von Kosteneffizienz und Klimaschutz. Mit der neuen Capability „Cloud Sustainability“ gibt die FinOps Foundation zudem ein weiteres klares Signal für die Cloud Transformation: Nachhaltigkeit ist kein Zusatz mehr – sie ist essenzieller Bestandteil verantwortungsvoller Cloud-Nutzung.

Als unabhängige IT-Beratung mit Fokus auf Sustainable IT unterstützen wir Unternehmen dabei, die Vorteile von FinOps und GreenOps konkret und praxisnah umzusetzen. Von der Reifegradanalyse über die Tool-Auswahl bis hin zur Einführung nachhaltiger Cloud-Governance begleiten wir Sie entlang des gesamten Prozesses.

Die Energiewende ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren, ist eine konsequente Umstellung auf erneuerbare Energien erforderlich. Dabei spielt die Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Denn durch digitale Technologien lassen sich nicht nur erneuerbare Energien effizient in das Energiesystem integrieren, sondern auch der Energieverbrauch optimieren und innovative Geschäftsmodelle entwickeln. Die sogenannte „Twin Transformation“ – die Symbiose von Nachhaltigkeit und Digitalisierung – eröffnet dabei neue Möglichkeiten für Unternehmen und die gesamte Gesellschaft. Erfahren Sie mehr zur nachhaltigen Digitalisierung und wie Sie Ihr Unternehmen und Ihre IT nachhaltig aufstellen können: Sustainable IT Beratung – Rewion IT-Beratung & Services.

Anstieg der Emissionen in der IT seit 2015

Die zunehmende Digitalisierung führt allerdings auch zu steigenden Energieverbräuchen: So hat IT-Branche seit 2015 einen erheblichen Anstieg der Emissionen erlebt. Dieser umfasst verschiedene Bereiche, die direkt oder indirekt mit IT und deren Energieverbrauch zusammenhängen. Seit 2015 ist der Fußabdruck der IT-Infrastruktur um rund 20 Prozent, die transferierten Datenmengen durch Streaming, Cloud-Dienste und IoT um 35 Prozent und der Elektroschrott aufgrund mangelnder Reparatur- und Recyclingmöglichkeiten um ebenfalls 20 Prozent gestiegen.

Ein zentrales Problem erneuerbarer Energien ist ihre Volatilität. Wind- und Solarenergie sind wetterabhängig und erzeugen nicht immer dann Strom, wenn er benötigt wird – besonders in Deutschland. Digitale Technologien helfen, diese Schwankungen auszugleichen und das Energiesystem flexibler zu gestalten.

Eine Möglichkeit zur Steigerung der Flexibilität sind Smart Grids. Das sind intelligente Stromnetze, die Energieerzeugung und -verbrauch in Echtzeit überwachen und steuern. Sie ermöglichen eine bessere Vorhersage und Steuerung der Einspeisung erneuerbarer Energien ins Netz und reduzieren damit den Bedarf an konventionellen Reservekapazitäten. KI-gestützte Algorithmen analysieren Wetterprognosen, Verbrauchsdaten und Netzzustände, um Lastspitzen zu vermeiden und die Netzstabilität zu sichern. Dies kann z. B. dafür genutzt werden, um den Rechenzentrumsbetrieb effizienter und nachhaltiger zu gestalten.

Ein weiteres wichtiges Konzept ist der digitale Zwilling, oder auch Digital Twin genannt. Dabei handelt es sich um eine virtuelle Kopie eines physischen Systems – beispielsweise eines Windparks oder einer Solaranlage. Durch die kontinuierliche Analyse von Echtzeitdaten können Betreiber ihre Anlagen optimieren, Wartungsbedarf frühzeitig erkennen (Predicitive Maintenance) und die Effizienz sowie die Lebensdauer der Anlagen und Geräte steigern. Das hat wiederum positiven Einfluss auf die Nachhaltigkeit durch eine meist längere Lebensdauer und führt zu reduzierten Kosten sowie zu geringeren Emissionen durch weniger Neuproduktion.

Nicht nur die Energieerzeugung, sondern auch der Energieverbrauch kann durch digitale Technologien effizienter gestaltet werden. Hierbei spielen Smart Meter, IoT-Lösungen und KI-gestützte Analysen eine zentrale Rolle.

Durch den Einsatz intelligenter Zähler (Smart Meter) können Unternehmen ihren Energieverbrauch in Echtzeit überwachen. Das ermöglicht nicht nur eine bessere Transparenz, sondern auch eine aktive Steuerung des Verbrauchs. Im industriellen Bereich kann Demand Side Management (DSM) genutzt werden, um energieintensive Prozesse in Zeiten mit hoher Verfügbarkeit erneuerbarer Energien zu verschieben und so Netzstabilität und Kosteneffizienz zu verbessern.

KI-gestützte Systeme analysieren große Mengen an Energiedaten und identifizieren Optimierungspotenziale. In der Industrie können Produktionsprozesse durch den Einsatz von Machine Learning effizienter gestaltet und unnötiger Energieverbrauch vermieden werden. Auch im Gebäudemanagement können KI-gesteuerte Systeme Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen automatisch anpassen, um Energieverluste zu minimieren. Jedoch ist dabei immer auch der Ressourcenverbrauch der KI an sich zu berücksichtigen, denn das Training und auch die Nutzung von KI erfordern enorme Mengen an Energie und verursachen Emissionen. Es gilt also immer, Kosten (im Sinne des Energieverbrauchs und der Emissionen) und tatsächlichen Nutzen abzuwägen und ins Verhältnis zu setzen. Ein verantwortungsbewusster Umgang mit KI ist hier von zentraler Bedeutung.

Der Begriff „Twin Transformation“ beschreibt den gleichzeitigen Fortschritt in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Diese beiden Entwicklungen sind eng miteinander verknüpft und bieten Unternehmen erhebliche Chancen. Die Bits & Bäume Bewegung fordert für eine nachhaltige Digitalisierung bis 2028 gezielte Maßnahmen. Dazu gehört die ökologische Ausrichtung digitaler Technologien, um nachhaltige Transformationen in Sektoren wie Energie, Mobilität und Landwirtschaft zu unterstützen. Ein digitaler Produktpass soll Transparenz über Emissionen und Recyclingmöglichkeiten schaffen, während digitale Plattformen nachhaltige Angebote wie Reparatur und Verleih priorisieren sollten. Zudem ist eine Reduktion des Datenwachstums essenziell, beispielsweise durch die Deaktivierung von Autoplay-Funktionen oder die Einführung nationaler Roaming-Systeme zur Reduktion des Stromverbrauchs. Schließlich müssen langlebige Hardwarelösungen gefördert werden, etwa durch ein Recht auf Reparatur und den verstärkten Einsatz von Open-Source-Treibern.

Twin Transformation – die Verbindung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Die EU hat die Bedeutung der Digitalisierung für die Energiewende erkannt und fördert gezielt Projekte zur digitalen Transformation des Energiesektors. In der Publikation „Towards agreen & digital future“ wird betont, dass eine nachhaltige digitale Infrastruktur entscheidend ist, um die Klimaziele zu erreichen.

Initiativen wie die „European Green Digital Coalition“ unterstützen Unternehmen dabei, digitale Technologien nachhaltig einzusetzen und die Digitalisierung als Treiber der Klimaneutralität zu nutzen.

Während die Digitalisierung als Enabler der Energiewende fungiert, muss sie selbst nachhaltiger werden, um ihren positiven Einfluss voll auszuschöpfen. Die IT-Branche hat einen erheblichen ökologischen Fußabdruck, insbesondere durch den hohen Energieverbrauch von Rechenzentren. Daher sind Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Dekarbonisierung in diesem Bereich essenziell. Klimaneutrale Rechenzentren, Green Coding-Praktiken und energieeffiziente Cloud-Lösungen sind entscheidende Hebel, um die digitale Infrastruktur nachhaltiger zu gestalten. Unternehmen sollten verstärkt in nachhaltige IT-Strategien investieren, um den Energieverbrauch ihrer digitalen Prozesse zu senken und somit aktiv zur Energiewende beizutragen.

Unternehmen, die Digitalisierung und Nachhaltigkeit strategisch verbinden, können sich entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern. Besonders energieintensive Branchen profitieren von datengetriebener Effizienzsteigerung und CO₂-Reduktion, insbesondere im Bereich des Rechenzentrumsbetriebs. Hier können beispielsweise digitale Zwillinge genutzt werden, um die Gebäudeinfrastruktur zu simulieren und Optimierungspotenziale bei Kühlung oder Abwärmenutzung zu identifizieren.

Auch Versorgungsunternehmen können durch digitale Technologien innovative Tarifmodelle entwickeln, die Verbrauchern Anreize für nachhaltiges Verhalten bieten. Zudem kann die Abfallentsorgung durch den Einsatz smarter Sensorik und Datenanalyse effizienter gestaltet werden. Zum Beispiel lassen sich Füllstandsmessungen von Mülleimern erfassen und bedarfsgerechte Routen für Müllfahrzeuge automatisch berechnen. Auch die Meldung von Sperrmüll über Apps kann die Effizienz der Entsorgungslogistik erheblich verbessern.

Produzierende Unternehmen können ihre Lieferketten durch digitale Transparenz nachhaltiger gestalten. Digitale Produktakten ermöglichen eine lückenlose Dokumentation von Materialien, um sicherzustellen, dass sie ethisch beschafft sowie umweltgerecht entsorgt oder recycelt werden. Dies trägt zur Kreislaufwirtschaft bei und verbessert die Nachhaltigkeitsbilanz der gesamten Wertschöpfungskette.

Die Digitalisierung ist nicht nur ein Werkzeug, sondern eine treibende Kraft hinter der Energiewende. Sie ermöglicht die Integration erneuerbarer Energien, optimiert den Energieverbrauch und schafft neue wirtschaftliche Perspektiven. Unternehmen, die frühzeitig auf die Twin Transformation setzen, können nicht nur ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit stärken, sondern auch einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten.

Digitale Technologien bieten das Potenzial, eine nachhaltige Energiezukunft zu gestalten – jetzt liegt es an uns, diese Chancen zu nutzen.

Mit der zunehmenden Regulierung und den steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeit stehen Unternehmen, Behörden und Organisationen vor der Herausforderung, ihre IT-Landschaft nachhaltig zu gestalten. Gesetzliche Rahmenbedingungen wie zum Beispiel die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und die EU-Taxonomie verlangen von Unternehmen seit Anfang 2025 eine transparente Berichterstattung über Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) – die IT spielt dabei eine meist unterschätzte, aber entscheidende Rolle. Denn IT- und Nachhaltigkeitsziele gehen Hand in Hand und bringen das Unternehmen als Ganzes nach vorne. Eine einfache und effektive Möglichkeit, den Einstieg in Sustainable IT zu finden, ist ein gezielter Workshop.

Weiterführende Informationen zu den gesetzlichen Anforderungen finden Sie in unserem Beitrag CSRD, ESRS und ihre Auswirkungen im Bereich nachhaltiger IT – Rewion IT-Beratung & Services.

Die Anforderungen an eine nachhaltige IT betreffen nicht nur die Hardware und Energieeffizienz, sondern auch Software, Prozesse und Governance-Strukturen. Unternehmen, die ihre IT nachhaltig ausrichten, profitieren von:

Wir bei Rewion bieten praxisorientierte Sustainable IT Workshops an, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre IT nachhaltig zu gestalten und erste Maßnahmen sofort umzusetzen. Unser Workshop gibt nicht nur das notwendige Wissen an die Hand, sondern liefert darüber hinaus konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmen und Organisationen.

Nutzen Sie die Chance, Ihr Unternehmen frühzeitig nachhaltig aufzustellen und gleichzeitig regulatorische Anforderungen – z. B. die CSRD-Berichtspflicht für das Jahr 2025 – zu erfüllen. Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie mehr über unseren Sustainable IT Workshop!

Nachhaltigkeit in der IT wird zunehmend durch gesetzliche Vorgaben geprägt. Insbesondere die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) setzen neue Maßstäbe für Unternehmen in Europa. Diese Regelwerke verpflichten immer mehr Unternehmen, umfassende Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen und Nachhaltigkeitsstrategien in ihre IT-Prozesse zu integrieren. Doch welche Auswirkungen haben die jüngsten regulatorischen Entwicklungen konkret auf Unternehmen? Und welche neuen Anforderungen ergeben sich durch die Änderungen der Richtlinien?

Die CSRD ist die Weiterentwicklung der bisherigen Non-Financial Reporting Directive (NFRD) und erweitert den Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen erheblich. Während bislang nur große kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern betroffen waren, galt die CSRD bislang für alle großen Unternehmen sowie kapitalmarktorientierte KMU. Die jüngsten Änderungen im Rahmen des ersten Omnibus-Pakets der EU-Kommission bringen jedoch eine Anpassung der Fristen und Schwellenwerte.

Unternehmen sind ab folgenden Zeitpunkten berichtspflichtig:

Zusätzlich wurden die Berichtspflichten für Unternehmen der zweiten und dritten Welle um zwei Jahre verschoben, und KMU werden entlastet, indem sie nicht mehr verpflichtet sind, alle Informationen für die Zwecke der CSRD-Erhebungen bereitzustellen. Zudem wurden 25 % der Datenpunkte gestrichen, sektorbezogene Standards entfernt und die geplante Einführung der „Reasonable Assurance“ durch eine weiterhin geltende „Limited Assurance“ ersetzt.

Die neue Roadmap für die CSRD-Umsetzung und die Berichtspflicht für die entsprechenden Jahre

Die ESRS stellen die Rahmenbedingungen für die Umsetzung der CSRD dar. Unternehmen müssen ihre Nachhaltigkeitsstrategie strukturiert darlegen und Kennzahlen zu Energieverbrauch, CO2-Emissionen und Ressourcenverbrauch offenlegen. Besonders relevant für die IT-Branche sind die Vorgaben zur Energieeffizienz von Rechenzentren, zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie zur Kreislaufwirtschaft von IT-Hardware. Unternehmen müssen aufzeigen, wie sie den Energieverbrauch ihrer IT-Infrastruktur senken, nachhaltige Hardware einsetzen und Klimaneutralitätsziele verfolgen. Darüber hinaus wird eine verstärkte Transparenz innerhalb der IT-Lieferketten gefordert, um Nachhaltigkeitsrisiken frühzeitig zu identifizieren und zu minimieren. Zusätzlich wurde die Berichtspflicht für Zulieferer in der Wertschöpfungskette durch einen freiwilligen Standard (VSME) reduziert, um KMU zu entlasten.

Geplante Anpassungen der CSDDD (europäische Lieferkettenrichtlinie)

Neben den CSRD-Entlastungen plant die EU-Kommission im Rahmen des Omnibus-Pakets auch Erleichterungen bei der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD):

Diese Änderungen bedeuten eine erhebliche Entlastung für Unternehmen, insbesondere mittelständische Betriebe und Zulieferer.

Die CSRD legt den regulatorischen Rahmen für die Offenlegungspflichten von Unternehmen in der Europäischen Union sowie für bestimmte Nicht-EU-Unternehmen fest. Sie beantwortet grundlegende Fragen wie das „Warum“, „Wer“ und „Wann“ der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Einführung der CSRD erfolgte, um bestehende Defizite in der bisherigen Non-Financial Reporting Directive (NFRD) zu beheben und die Transparenz in der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu erhöhen. Die Regelung betrifft schätzungsweise 50.000 europäische und rund 10.000 nicht-europäische Unternehmen, die ab einem bestimmten Zeitpunkt schrittweise berichtspflichtig werden

Der ESRS hingegen stellt das inhaltliche Gerüst für die Umsetzung dieser Berichterstattung bereit. Er definiert das „Wie“ und „Was“ und gibt detaillierte Vorgaben dazu, welche Informationen Unternehmen offenlegen müssen, auf welche Weise diese identifiziert werden und in welchem Format sie bereitgestellt werden sollen. Der ESRS deckt dabei alle drei ESG-Dimensionen – Umwelt (E), Soziales (S) und Governance (G) – ab und wird künftig um sektorspezifische Standards ergänzt.

Zusammenhang CSRD und ESRS

Während die CSRD die Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung etabliert, bietet der ESRS die konkrete Anleitung, wie Unternehmen diese Berichte standardisiert und vergleichbar gestalten können. Die enge Verknüpfung beider Regelwerke macht es für Unternehmen unerlässlich, sich intensiv mit beiden Aspekten auseinanderzusetzen, um ihre Nachhaltigkeitsstrategie gesetzeskonform umzusetzen.

Ein weiterer wichtiger regulatorischer Rahmen für nachhaltige IT in Deutschland ist das Energieeffizienzgesetz (EnEfG). Dieses Gesetz, das darauf abzielt, den Energieverbrauch von Unternehmen erheblich zu reduzieren, setzt insbesondere für Rechenzentren und energieintensive IT-Infrastrukturen neue Maßstäbe. Es verpflichtet große Unternehmen, Energieeffizienzmaßnahmen zu ergreifen und ihre Energieverbräuche kontinuierlich zu optimieren. Rechenzentren müssen zudem Mindestanforderungen an die Energieeffizienz erfüllen, was auch eine verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien umfasst. Ein detaillierter Überblick über die Anforderungen und Auswirkungen des Gesetzes findet sich in unserem Beitrag Ökologische Nachhaltigkeit von Rechenzentren sichtbar machen – Rewion IT-Beratung & Services.

Die neuen Berichtspflichten erfordern eine enge Verzahnung von IT und Nachhaltigkeitsstrategie. IT-Abteilungen müssen zukünftig detaillierte Daten zu Energieverbrauch, Rechenzentrumsbetrieb und CO2-Emissionen erfassen und in die Unternehmensberichterstattung einfließen lassen. Das bedeutet nicht nur eine technische Herausforderung, sondern auch eine strategische Neuausrichtung. Unternehmen investieren zunehmend in nachhaltige IT-Infrastrukturen, indem sie auf energieeffiziente Rechenzentren, optimierte Cloud-Strategien und umweltfreundliche Hardware setzen. Zudem müssen IT-Dienstleister und Cloud-Anbieter nachweisen, dass sie nachhaltige Betriebsmodelle verfolgen und die ESG-Anforderungen erfüllen.

Neben der weitergehenden Implementierung der CSRD und ESRS sind ab 2025 weitere regulatorische Verschärfungen zu erwarten. Besonders im Bereich der Energieeffizienz von Rechenzentren plant die EU neue Vorschriften, die Unternehmen verpflichten, einen größeren Anteil ihres Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen zu decken. Auch Cloud-Anbieter müssen zunehmend ihre CO2-Emissionen und Nachhaltigkeitskennzahlen offenlegen. Parallel dazu gewinnt die Kreislaufwirtschaft an Bedeutung: Neue Vorschriften zur Wiederverwendung und zum Recycling von IT-Hardware sollen Elektroschrott minimieren und nachhaltige Produktlebenszyklen fördern.

Die jüngsten Änderungen der CSRD und CSDDD verdeutlichen, dass Nachhaltigkeit in der IT nicht mehr nur eine freiwillige Initiative, sondern eine regulatorische Notwendigkeit ist. Unternehmen, die sich frühzeitig auf die neuen Anforderungen einstellen, können nicht nur regulatorische Risiken minimieren, sondern auch strategische Vorteile durch eine optimierte Nachhaltigkeitsperformance erzielen. IT-Abteilungen spielen eine zentrale Rolle in der Umsetzung: Sie müssen neue Technologien und Prozesse etablieren, um die Anforderungen an Energieeffizienz, Klimaneutralität und nachhaltige Lieferketten zu erfüllen. Unternehmen sollten diese Regularien als Chance begreifen, die Erreichung der Klimaziele aktiv zu unterstützen und ihre IT nachhaltig zu transformieren. Also zögern Sie nicht und sprechen uns gerne an, wenn Sie Fragen zu diesen Themen haben oder Unterstützung benötigen!

There are no results matching your search

Für den erfolgreichen Einsatz von Strategien, Technologien und Konzepten in Ihrem Unternehmen.

Willkommen bei unserem exklusiven Support für Bestandskunden. Hier finden Sie alle nötigen Informationen, um schnell und unkompliziert Hilfe bei technischen Anfragen zu erhalten.

Senden Sie uns Ihr Anliegen mit allen relevanten Details an:

Für eine direkte Unterstützung per Fernwartung, laden Sie bitte unser TeamViewer-Modul herunter:

Bitte beachten Sie: Dieser Kanal ist speziell für technische Anfragen unserer Bestandskunden vorgesehen. Für allgemeine Anfragen, Informationen zu unseren Dienstleistungen oder eine Erstberatung nutzen Sie bitte unser Kontaktformular oder schreiben Sie eine E-Mail an info@rewion.ucepts.de.